Hors les murs

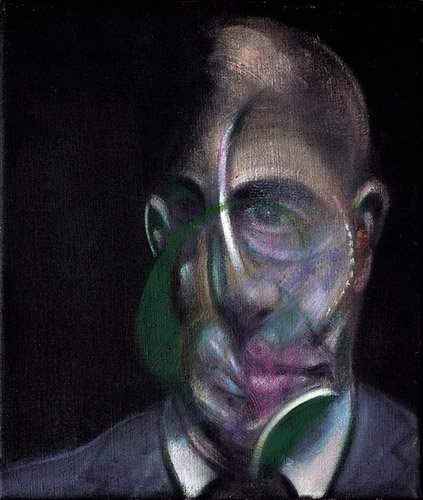

Photo © Thierry Bellaiche

Ainsi dans la forêt où mon esprit s’exile

Un vieux Souvenir sonne à plein souffle du cor !

Je pense aux matelots oubliés dans une île,

Aux captifs, aux vaincus !… à bien d’autres encor !

Charles Baudelaire, Le cygne

L’eau avait tout absorbé et n’existait plus que par le reflet des arbres. Reflets sombres, reflets clairs, mais reflets toujours. Reflets noirs, reflets verts, mais reflets toujours. Reflets âpres, reflets doux, mais reflets toujours. Reflets flous, reflets nets, mais reflets toujours. Reflets liquides, reflets solides, mais reflets toujours. La girie mentale me harcelait. J’avais absorbé des stupéfiants.

D’un seul coup, je me suis mis à penser au mot « voirie ». Puis au mot « échafaudage ». Puis au mot « négresse ». Puis au mot « baraque ». Puis au mot « bric-à-brac ». Ils semblaient reliés par une sorte de récit fragmentaire, inconnu, ou, plus probablement, connu puis oublié. Du moins, enfoui très profondément. Gisant, inerte, inutile, anonyme, dans les abysses de l’oubli. Je glissais sur l’eau. C’était simple et beau. Un peu irréel. Trop beau peut-être. Le décor présentait une synthèse, ou plutôt une fusion réussie de simplicité et de magnificence. La perfection sur terre, non à ses antipodes, non dans d’exubérants rêves d’évasion, non dans d’aventureuses expéditions exotiques, mais là, au bout du chemin. D’où l’impression d’irréalité. Alors, soudainement, tout un poème de Charles Baudelaire – nom qui s’imposa je ne sais trop comment à ce moment-là, mais qui fut probablement pour quelque chose dans le phénomène (ou son ébauche) de résurrection ou de « soulèvement » du texte – a tenté de se reconstituer dans ma mémoire. Peine perdue, pourtant. Il y restait aussi fragmentaire, aussi lacunaire, aussi disharmonieux (et tellement beau pourtant !) que l’espèce de patchwork ondulant qui défilait sous mon regard baissé, aussi sombre que ses plus sombres reflets. Paysage d’odieux artifices me disais-je, beau mais vain. Hier j’étais entouré de murailles grises, sous un ciel plombé, l’air saturé de bruine, des cris équivoques et durs venant d’un peu partout, et demain je le serai aussi. Ça, c’était la réalité. Tout au moins, dans sa version pérenne. Ou majoritaire. La vie n’est pas affaire d’ « occasions » (tout n’est-il pas « réel » dans la vie, même l’irréalité ?), mais affaire de proportions. Si tu te fais chier les neuf dixième du temps, et que le dixième restant recèle des « moments de grâce » qui parviennent à « conjurer l’ennui », c’est que, globalement, tu te fais chier. Dix pour cent, c’est pas assez pour sauver le tout. Voilà. Si tu vis les neuf dixième de ton temps, quel que soit son contenu et ses « moments » (des plus prosaïques aux plus éthérés, comme il y a place dans ce monde – et dans l’estomac – pour les bas-morceaux et les morceaux nobles de l’animal comestible) comme une grâce, un bonheur de vivre cette vie, et qu’un dixième seulement en est réservé à l’angoisse ou à la mélancolie, alors c’est que, globalement, tu es peinard. Tu vis heureux. Tu es heureux. Le bonheur, comme le malheur (ou, mettons, la dépression), n’est pas affaire de circonstances extérieures mais de nature personnelle. Et native. On est heureux parce qu’on naît heureux. Le bol d’avoir eu une bonne nature en héritage. Rien à faire de spécial, rien à attendre du monde : c’est là, dès l’éjection extra-utérine. Pareil pour le malheur. Rien ne pourra jamais rendre heureux un être né malheureux. Pas de bol.

Accessoirement (ou peut-être pas), je me disais qu’il faut être un vrai poète pour que des mots – réputés communs ou prosaïques – tels que voirie, échafaudage, négresse, baraque, bric-à-brac, instillés « l’air de rien » dans l’étoffe d’un texte, donnent un beau poème, plein d’un vibrant lyrisme, d’une profonde mélancolie, même si de ce poème, sur le moment, il ne me restait, justement, que ces éclats éteints. A l’inverse, que de « poètes » (légions barbares !) pour considérer que seuls les mots « nobles » font la poésie… On demandait un jour à Picasso ce qu’il ferait si, enfermé en prison, il était privé de tout moyen de peindre. « Je peindrais sur les murs avec ma merde ». Prends ça dans ta gueule, noble poète !

Cependant, le poème restait troué de partout. Et les murs repoussaient autour de moi. Dans ma tête, autant dire. Dans ma tête seulement ? La réalité est insupportable.

Le ciel lui-même faisait de la figuration en de parcellaires taches bleues qui se contentaient de rappeler son existence unie dans un autre monde.

C’était une rivière, le calme et pacifique affluent d’un grand fleuve, il m’en souvient, au temps de ma jeunesse immaculée. Hier, autant dire. Pourvu que ça dure… Et si ça ne dure pas, rien à foutre. Ce qui me plaisait surtout, c’était de glisser en silence entre deux rives, ça me donnait l’impression d’un rêve éveillé… Avancer sur une eau plane, sans rien faire, sous un clair soleil ombragé, c’était une impression – une illusion plutôt, et sans doute un peu ridicule – de toute puissance. Une réalité mienne, pour quelque temps encore, j’espère. La promenade quotidienne touche à sa fin. Je suis un Cygne.