Le fantôme du métro

Photos © Thierry Bellaiche

Cliquez sur les flèches latérales pour le défilement des photos

Difficile de s’en sortir dans les arcanes (« le grand Arcane » aurait dit Stendhal) de son propre cerveau. On cherche, on tourne, on retourne, on bifurque, on vire, on dévire, on piétine, on tournoie, on atermoie, on hamlétise, on traînasse, on recule, on musarde, on divague, on se fourvoie, on pèse le pour et le contre, on revient à la case départ, on repart, on file, on vole, on trébuche, on s’arrête, on tourne en rond, aaaahh, n’en jetez plus ! Et qui est ce « on » bordel !?

Or donc, j’ai toujours aimé le métro. L’enfance probablement, comme toujours… Tenace, collante, poisseuse. J’ai pris le métro avant même de venir au monde, c’est dire. Ma pauvre maman n’avait que ce moyen pour se déplacer dans Paris. Un bide énorme, la fatigue, la douleur, la solitude, la foule horrible, les bousculades, la station debout à travers le chapelet des stations souterraines, la puanteur, la saleté, la dureté, l’égoïsme, l’indifférence universelle… y’en a un peu plus, je vous le mets quand même ?

Plus tard, même topo, mais j’étais cette fois à l’extérieur, avec elle. À ses basques. J’avais atterri dans ce monde à la con, rien demandé pourtant. Fallait bien faire avec. Les longs déplacements clopin-clopant ponant-levant « Neuilly – Vincennes » pour aller voir mamie à Nation puis retour, la fameuse ligne 1 de bout en bout, longue comme un jour sans pain selon l’expression convenue, plutôt comme une nuit interminable dans l’espace confiné du commun. Promu témoin oculaire, au « plein air » du transport de masse. Le temps du paradis amniotique était bel et bien révolu.

Pourtant, je me suis rendu compte plus tard encore, arraché des basques saintes, lancé dans le monde à mes risques et périls, seulabre ou en groupe de potes, que j’aimais bien le métro. J’aimais m’y déplacer, m’y couler, m’y fondre, évaluer et connaître les temps de trajet en fonction des points de destination, maîtriser le réseau complexe des correspondances, cartographier mentalement le lieu de tous les terminus, m’attarder aux noms de stations comme un fameux rêveur très travailleur aimait s’attarder aux « noms de pays »… Peut-être aussi aimais-je regarder, observer, scruter le défilé incessant de l’humanité dans ces catacombes civilisées ou du moins utilitaires, utiles aux vivants ou réputés tels. Dans les rames ou dans les longs couloirs de correspondance, sur les escaliers classiques ou mécaniques, sur les quais bondés aux heures de pointe ou au croisement chaotique des migrations obtuses d’une ligne à l’autre, toujours ce renouvellement des têtes, des corps, des rythmes, des générations, des conditions, des races, des lumières et des ombres ondoyant sur la mer des visages décavés, immense et fantastique et remuant brassage enserré dans l’entrelacs souterrain du réseau métropolitain, dans lequel je ne pouvais m’empêcher de discerner comme la traduction matérielle d’un cerveau en ébullition, avec ses mornes ou lumineuses pensées courant en tous sens, ses nœuds de correspondance et ses stations reposantes, ses flux contradictoires et ses échappées provisoires dans des voies soudain désertes, ses sombres créatures contrefaites et mal fagotées et ses belles nymphes improbables perdues on ne sait comment dans ce labyrinthe noir et anonyme…

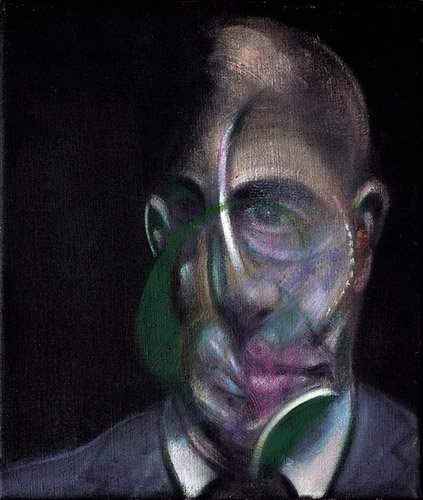

J’ai toujours pris le métro avec le sentiment déplacé d’y être à ma place. Le sentiment d’y évoluer dans les arcanes matérialisées de mon cerveau confiné, aux effusions cependant incontrôlables et remarquables. Ce jour-là, flottait seule, au gré d’un doux glissement à travers un enchaînement de couloirs, une femme que je m’imaginais être une sorte de fantôme en noir et blanc, léger comme une apparition de celluloïd dans une salle obscure. L’ambiance me semblait d’autant plus étrange que nous n’étions qu’elle et moi, à ce moment-là, à occuper l’espace que le sous-sol dépliait sinueusement à mesure de notre progression, comme si le reste de l’humanité avait disparu, et que nous étions les derniers pas même sur terre, mais sous terre. Comme dans certains rêves où l’ « action » semble avoir sélectionné notre présence et celle d’un autre être, à l’exclusion définitive de toute autre vie. Des rêves où la vie même semble s’être résumée et résorbée en nous et, à la rigueur, en quelques autres.

J’ai dû penser que je tenais là, à distance (à moins que ce ne fût elle qui par son flottement souverain voulût maintenir cette distance et me l’imposât silencieusement), l’image d’une créature de rêve, au sens propre de l’expression. La créature tremblotante, vaporeuse, insaisissable, instable, fuyante, déjà presque disparue, que mon cerveau m’avait déjà livré à travers les corridors du rêve, qui disparaissaient en s’évaporant dans l’oubli épouvantable du réveil. C’est alors, très souvent, en plongeant dans le monde parallèle du métro, que je retrouvais quelques traces lointaines de ces mondes disparus…

Betmalle 2 février 2017 (14 h 25 min)

L’art de donner du sens à une image, au-delà de ce qu’elle dit elle-même avec évidence : apparition d’un ectoplasme photographique dû au “bougé”… Il suffit de s’autoriser à suivre le flux des pensées qui s’ébranlent dès que l’analogie s’établit entre réseau du métro et réseau du cerveau pour que le fantôme prenne son ticket pour un voyage sans terminus dans le “labyrinthe noir” de nos souvenirs et de nos rêves perdus. Touchant ce texte.