Silence

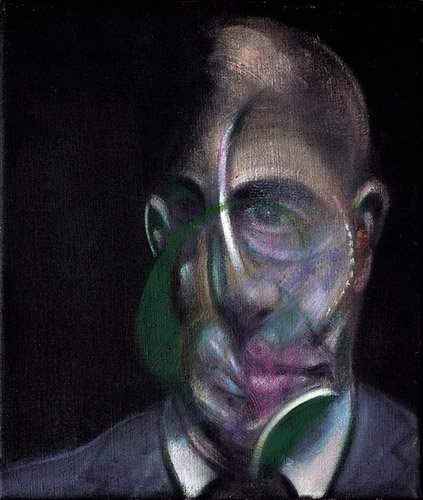

Photo © Thierry Bellaiche

« Tu trouveras plus dans les forêts que dans les livres. Les arbres et les rochers t’enseigneront les choses qu’aucun maître ne te dira »

Bernard de Fontaine, abbé de Clairvaux (1090 – 1153), Lettre à son oncle, André de Montbard (fondateur, parmi neuf chevaliers, de l’ordre du Temple)

« Oui, l’Arbre de Vie s’étend du haut vers le bas, il est le soleil qui illumine tout »

Moïse de Léon (1240 – 1305), Sepher ha-Zohar (Livre de la Splendeur)

Très tôt, j’ai senti que les arbres me parlaient. Ou cherchaient à me parler. À entrer en communication avec moi. À me transmettre quelque chose. La formule est vague, certes, et je serais bien en peine de retranscrire une sorte de procès-verbal de leurs « dires » (ceux que je pouvais moi-même leur prêter, dans une trop évidente projection mentale, n’ayant pas beaucoup d’intérêt), mais l’existence même de ce « quelque chose » me paraissait relever de la plus grande évidence, de la plus stricte et indiscutable réalité. Quelque chose de leur essence. De leur vie, de leur survie, de leurs joies et de leurs peurs, de leur raison d’être dans ce monde. Et très certainement, bien d’autres choses encore… Mais, tout aussi évident m’apparaissait le caractère profondément ésotérique de leur langage. Esotérique pour moi, pour les humains en général. Les arbres s’exprimaient, c’était sûr, mais ils s’exprimaient dans un langage radicalement inaccessible à l’entendement humain (ou à ses divers avatars), non seulement à celui qui a prévalu aux constructions imaginées pour fabriquer les milliers langues humaines, lesquelles permettent – ou sont censées permettre – aux membres d’une communauté donnée de communiquer clairement entre eux, mais également à celui (autre avatar de l’entendement humain, peut-être plus retors) qui a servi à brouiller ou à chiffrer des messages, domaine immémorial de la cryptologie qui n’est rien d’autre que la création de langages secrets (mais destinés à être compris in fine) « par-dessus » d’autres langages connus.

Or les arbres (tous les arbres, quelle que fût leur essence), me semblaient dépositaires et possesseurs d’un langage non seulement crypté, mais – contrairement aux énigmes résolubles de la cryptologie humaine – indécryptable… Impossible de les comprendre, sauf à leur prêter – mais dans ce cas, ce ne serait pas vraiment les comprendre – des propos, des intentions, des « pensées » qui ne seraient que le pâle et dérisoire reflet des nôtres. En réalité – et à supposer que mon impression aussi instinctive que persistante fût l’indice d’une réalité objective –, que voulaient-ils « dire » ? Seuls les poètes, me disais-je, enfin les vrais de vrai, pas les bardes à RMI, les fourgueurs de tubes mariés à la Sacem ou autres cossus académiciens plus ou moins autoproclamés tels, non, seuls les rares poètes, tous chamaniques à leur façon, pouvaient comprendre qu’il y avait « quelque chose » à comprendre, en acceptant humblement de ne pas le comprendre. Percevoir. Recevoir. Résonner. C’est Tout. Raisonner, bof… on verra un autre jour. Quand je serai grand. Pas demain la veille… Et rien dans ce monde, aucune pensée humaine d’aucune civilisation (sauf à se livrer – ce que presque toutes les civilisations ont fait, justement – à une sorte d’anthropomorphisme arboricole – ce qui pourrait se traduire par : pensée vivant en parasite ou aux dépens des arbres, comme les oiseaux ou les singes qui ne pourraient pas se passer d’eux), rien ne me paraissait plus juste, plus proche en tout cas de ma propre perception des choses, que la sublime intuition de Charles Baudelaire dans son poème « Correspondances » (Spleen et Idéal, IV) :

La Nature est un temple où de vivants piliers

Laissent parfois sortir de confuses paroles ;

L’homme y passe à travers des forêts de symboles

Qui l’observent avec des regards familiers.

Ces « confuses paroles », en particulier, me semblaient idéalement correspondre (le titre même du poème allait peut-être jusqu’à établir des correspondances dans mon propre cerveau ou dans la nature même de ma sensibilité en recherche de sa physionomie exacte) au sentiment ou à l’émotion que je ressentais à la vision, ou plutôt à la contemplation instinctive des arbres. Car un arbre, la présence d’un arbre, présence en quelque sorte superlativement vivante, bien loin de ne constituer à mes yeux qu’une simple « vision » (comme on peut l’avoir d’un objet quelconque dans une cuisine par exemple, ou d’une série à la télé, en posture de déréliction vautrée sur un canapé), me plaçait en réalité dans un état que je n’oserai qualifier de « transe » sans faire une utilisation sans doute abusive ou téméraire de ce mot, mais plus simplement, dans des dispositions nouvelles, inhabituelles, régénérées si je puis dire, comme une aptitude soudaine, non apprise, sui generis et hors de toute « éducation », à accueillir en moi la vie de l’arbre, à écouter sa respiration, à sentir l’ensemble prodigieux de ses vibrations intérieures, à vivre au diapason de son être vivant… « Vivants piliers », la forme même de leurs feuilles, dont la ressemblance à l’intérieur d’une même espèce révélait aussi de subtiles variations et différences des unes aux autres, le chuchotement ou le sifflement du vent dans leurs ramures, le frémissement ou l’agitation extrême de leurs branchages, la majesté vibrante des troncs que je ne pouvais m’empêcher de voir bien davantage comme des êtres pleins de sagesse philosophique que comme des objets au destin tragique de recyclage pour cause de « besoins humains », toutes ces impressions et bien d’autres – indicibles pour la plupart – venant s’y agréger, m’imposaient bien une sorte de contemplation naturelle plutôt qu’une simple perception visuelle ni même une ordinaire « émotion esthétique ».

Contemplation infuse du reste d’autant plus empoignante pour moi – je le note au passage non pour le caprice de la confidence mais pour souligner le contraste saisissant que cette situation établissait avec mon cadre de vie habituel – que j’étais un petit chiard de la ville (tendance cité décrépite à dominante délicatement grisouillo-bétonnière) et que je n’avais découvert les arbres – hors les pauvres êtres orphelins, replantés comme des piquets de foire dans bitume circonvoisin – qu’en de rares occasions de sorties scolaires, principalement en forêt de Fontainebleau, ou d’échappées familiales, en particulier dans le département d’Eure-et-Loir… C’est dire aussi que les arbres chez eux, dans leurs terres naturelles, dans leurs lieux de naissance bien souvent multiséculaires, et non pas transplantés chez les sauvages de la « civilisation urbaine » (j’ai vu la bêtise et la cruauté humaines de ces verrues urbanistiques se dépenser même à l’encontre des arbres…), constituaient pour moi une sorte de révélation à l’état brut, absolument non cultivée par les délices familières d’une enfance campagnarde, et venant donc s’imprimer sur une conscience qui à défaut d’être entièrement formée (est-ce d’ailleurs bien le cas aujourd’hui ?), n’avait pu forger ses « premières armes » que parmi celles (blanches, à feu, ou autres…) qui circulaient dans cette annexe anticipée de l’enfer qu’on appelle poliment une cité de banlieue…

Dans ces conditions, et à aucun moment, et pas un seul instant, je n’ai vu un arbre comme un être « passif ». Les arbres me semblaient contenir – sentiment très concret et presque « palpable » pour moi qui les découvrais comme des êtres nouveaux, auxquels je n’avais pas eu accès dans mes premières années – non seulement de la vie, mais une vie confusément en relation avec la mienne, y compris au regard de ce que je pouvais détecter en moi d’affinités avec le Verbe… J’étais bien incapable de « démontrer » ce lien étrange, toujours est-il que la présence des arbres me renvoyait irrésistiblement au bouillonnement des mots qui mijotait en moi, aux pleins et déliés de la langue articulée que ma naissance dans cette vieille terre de France m’avait gracieusement offerte, et même au vide fécondant de mes questions sans réponses qui me garantissait peut-être un état d’éveil nécessaire…

Le temps a passé. Perdu pour une grande part, et de temps en temps, retrouvé. J’ai eu des réflexions, quelques-unes, et des rêves, beaucoup. J’ai parlé. D’autres ont parlé beaucoup plus que moi. Bien trop à mon sens ou du moins, selon mon seuil de tolérance à ces choses-là. J’ai écouté quelques fois, et souvent, je me suis rendu sourd au bavardage des brailleurs de ce monde. Je préférais soliloquer. J’ai soliloqué à l’infini éphémère et volatile d’une vie humaine noyée dans la masse indistincte du passé, du présent et de l’avenir. Puis j’ai aspiré, en réflexion et en rêve, et fatigué de mes soliloques, au repli total dans l’intériorité silencieuse. L’arbre, toujours, réel et intériorisé, m’accompagnait… M’enseignait. Arbres-frères, écrivains-frères… Même chose. Mon intuition première de l’alliance de l’arbre et du Verbe persistait. Réflexion, soliloque, rêve… « Fear not till Birnam Wood / Comes towards Dunsinane », oui, les arbres et les anges du Verbe m’avaient ému et éclairé et apaisé plus qu’aucun mot – de mes mots – ne saurait le dire, et j’invoquerai ma vie – la perte irrémédiable mais superlativement vivante, elle aussi, de mon fluide vital – comme l’élan de cette forêt mouvante annoncée par les sorcières de Macbeth… Mais, subséquemment, cela me ramenait (imparfait valant pour la quasi-totalité de mon existence) à une vieille, très vieille réflexion, immémoriale même à l’échelle de mon petit souffle de vie bientôt évaporé dans la plus grande indistinction : « Je préfère les arbres aux hommes. J’aime les arbres comme des frères, et les hommes ne sont pas mes frères ». Voilà. Me tenant lieu de goûter – lequel je ne prenais pas –, ce genre de considérations me remplissait le cœur et l’esprit, au milieu de la grande marche des arbres intérieurs vers des avenirs d’incendies infernaux ou de floraisons édéniques…

Réflexion.

Les arbres n’absorbent pas seulement le temps (on en est tous là ma bonne dame…), ils absorbent aussi, surtout, du silence… Or le silence (qui n’est guère l’apanage de l’humain de base à tendance plutôt babillarde) est la véritable matrice du langage. Sans l’ascèse essentielle du silence (et d’un silence prolongé, et même « hors du temps » d’une certaine manière, c’est-à-dire non soumis au petit calcul du temps ou au temps de l’horloge humaine), point de langage digne de ce nom. Car la dignité du langage n’est pas le langage lui-même, auquel on peut faire dire tout et surtout n’importe quoi (et qui n’est qu’un instrument « neutre » pouvant servir aussi bien au sublime désintéressé qu’à sa propre prostitution), non, la dignité du langage tient à l’origine, aux forces vives qu’il puise dans le silence profond, bénévole et inconditionné qui peut, qui doit le précéder.

Soliloque.

« Il faut crypter ce foutu message je te dis, tu comprends donc pas, crypter, crypter, crypter, je sais pas moi, quel autre mot je pourrais employer… (il fait la tête d’un type qui cherche mais je sens bien que ça ne vient pas)… Enfin il faut que ça paraisse incompréhensible, sauf que nous on saura ce que ça veut dire, tu piges ? (je fais la tête résignée d’un type qui avait déjà compris)… Incompréhensible aux autres, à ceux qui tomberont dessus et qui se demanderont « qu’est-ce que c’est que cette chinoiserie ? », et ils se feront mal aux méninges pour essayer de comprendre, ils le prendront pour un rébus, ou des hiéroglyphes d’un genre inconnu, ou ils essayeront de remplacer les chiffres par des lettres, ou les lettres par d’autres lettres, ou ils essayeront de le lire à l’envers, ou dans un miroir, ou en le retournant pour voir si rien de plus clair n’apparaît au dos, mais ça restera toujours aussi obscur pour eux, qu’ils s’en arracheront les cheveux, et pour ceux qui en ont plus, ils se frapperont le crâne, un crâne bien dur mais bien vide, et ils nous maudiront, mais jamais, jamais tu m’entends bien, il faut qu’ils comprennent quoi que ce soit ». Il était un peu con – cet autre moi –, un peu obsédé, un peu bruyant, et j’aurais voulu lui dire que le seul moyen de rendre un message crypté indécryptable, serait de connaître et de pratiquer le secret du langage des arbres. Je me suis abstenu. J’étais épuisé…

Rêve.

C’est une échappée sèche, me dis-je dans la matière même du rêve, d’un genre très net, d’une netteté presque coupante, une vision fixe et mouvante tout à la fois (comme lorsque l’on voit l’enracinement des arbres sur les berges d’un canal où glisse doucement notre embarcation), un rêve, un rêve d’un réalisme – d’une précision dans la mise en scène – proprement ensorcelant, de ces rêves (car tous, même certains dont on se souvient bien, n’ont pas ou ne gardent pas nécessairement, l’état de conscience revenu, cette force captivante, magnétisante, évocatoire jusqu’à l’hallucination) qui au réveil, alors même que notre conscience a rétabli (ou tente de rétablir progressivement) la distance ou la différence de nature entre eux et la réalité tangible, conservent une présence, une substance, une faculté d’occupation de l’espace, une sorte de propriété d’expansion dans les moindres recoins de nos sensations, qui semblent vouloir entrer en concurrence (peut-être dans le but de la remplacer ?) avec cette réalité tangible et bien connue, dans laquelle nous avons tous nos repères matériels ordinaires. De ces rêves si suggestifs, si « concrets », si pénétrants (le mot choisi par Verlaine dans son fameux poème, « Mon rêve familier », m’a en effet toujours paru le plus juste pour décrire ce phénomène) qu’ils peuvent nous inspirer une crainte d’un genre particulier, une crainte paradoxale en quelque sorte, la crainte de voir s’effacer et disparaître purement et simplement cette réalité si souvent décevante, morne, désespérante parfois – mais qui nous est familière, qui nous semble sûre et fiable – au profit d’un monde (celui dont le rêve nous entrouvre la porte) certes séduisant, sorti de l’œuf, paré de tous les charmes de la nouveauté, mais totalement inconnu, incertain, à décrypter entièrement… Et si, le phénomène s’avérant vraiment possible, si ces rêves tellement prenants et convaincants, pouvaient tout bonnement remplacer notre réalité connue, ne risquerions-nous pas alors de lâcher la proie pour l’ombre ? Une proie certes maigrichonne, insipide à la longue, et une ombre terriblement attirante, mais pour quel « nouveau monde », in fine ? Et si la séduction de cette ombre, une fois choisie, une fois « épousée » (la proie ayant été définitivement lâchée), ne faisait elle-même que nous réserver les pires cauchemars ?

Dans ce rêve, donc, j’avais vu deux arbres côte à côte et également inversés. Ils étaient d’une beauté proprement stupéfiante, ombres noires finement ciselées poussant dans une terre devenue ciel et déployant leurs frondaisons vers un ciel devenu profondeur terrestre. C’était exactement là où je voulais vivre. C’était la réalité par excellence. La réalité invisible de la Création.

Je me suis dit au réveil qu’un jour je comprendrai, peut-être, le langage des arbres. En attendant, silence…

Marie-Cécile Éditions du Carnet à Spirale 1 novembre 2017 (19 h 26 min)

… !!! ??? soit !

et le silence fut.

https://www.youtube.com/watch?v=4zLfCnGVeL4

thierrybellaiche 5 novembre 2017 (12 h 52 min)

Je romps le silence pour te remercier bruyamment de ta lecture !