Tout voir

Pablo Picasso, Guernica, 1937, Musée Reina Sofía, Madrid

« Je me crois en enfer, donc j’y suis »

Arthur Rimbaud, Une saison en enfer

« J’ai reçu la vie comme une blessure et j’ai défendu au suicide de guérir la cicatrice »

Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, Les Chants de Maldoror

L’homme n’est pas fait pour tout voir. L’homme ne peut pas tout voir. Tout voir : c’est d’abord tout voir physiquement (exercice de la vue), ensuite tout voir moralement ou psychologiquement (supporter ce qu’on est parfois amené à voir ; il arrive en effet que nous disions : « Je ne peux pas voir ça » – une réalité horrible, un type se faisant massacrer par exemple –, non pas parce que nous n’aurions plus d’yeux pour voir, mais parce nous n’avons pas la force de regarder). L’homme – j’entends ici l’individu – ne peut pas être partout pour tout voir, il ne verra jamais que ce qui entre dans son champ de vision, au gré des circonstances qu’il traverse ou qui le traversent, et parfois, ce qu’il voit, il ne peut pas supporter de le voir, et moins encore de l’avoir vu.

Je conçois Dieu comme un « être » qui Lui non seulement voit tout mais peut tout voir, c’est-à-dire supporter de tout voir – bien que je n’imagine pas qu’Il se réjouisse de tout ce qu’Il voit. De tout ce qu’Il a vu.

L’homme ne peut pas être Dieu – du moins dans nos conceptions monothéistes judéo-chrétiennes –, il ne le pourra jamais, parce qu’à supposer même qu’il – toujours un individu – puisse tout voir, il ne pourrait pas tout voir : il ne le supporterait pas.

Dieu a créé le monde (l’homme compris) en sachant ce qu’il s’y passerait. L’horreur de l’humanité. L’horreur en l’humanité. Le poison de l’humanité dans le monde. Cette maudite race humaine (dont Cioran disait qu’elle est une bifurcation malheureuse et tragique dans l’histoire de l’évolution du vivant sur cette terre) à qui Il a donné la possibilité de choisir d’aller vers le Bien, et qui n’a eu cure de cette possibilité. Dieu, en créant le monde, savait qu’Il verrait tout, qu’Il devrait tout voir, et supporter. Seul un être très supérieur à l’homme pouvait supporter (de voir et d’avoir vu) la totalité des faits et gestes de l’humanité – et même de ses pensées les plus secrètes, ce qui se niche dans « les reins et les cœurs », comme dit dans les Psaumes du roi David. L’homme même le plus cruel, le plus endurci, le plus sauvage, le plus cynique, n’aurait jamais pu supporter la vision de l’empilement ou de la prolifération des cruautés humaines depuis que l’homme est homme. J’imagine la peine infinie de Dieu, être bon par essence, en qui aucun mal ne réside, j’imagine ou plutôt je ne puis imaginer Sa peine d’avoir dû, de devoir supporter encore jusqu’à la fin des temps (lesquels ne Le concernent pas « personnellement » puisqu’il n’a pas de temps, ni début ni fin) la vision des turpitudes de l’humanité. Seul Lui pouvait assister à cela, seul Lui recèle en Son cœur et en Sa mémoire l’histoire, le déroulement précis des cruautés que l’homme a exercées dans le monde, dans Son monde. Et être encore là à nous aimer. Et, peut-être, à espérer.

Je me suis souvent imaginé voyant tout dans le monde, et par « monde » j’entends aussi le passé du monde. Je me suis imaginé voyant tout ce qui s’y passe, tout ce qui s’y est passé, les crimes, les viols, les massacres collectifs, les agressions en tout genre, les trahisons, les mensonges aux conséquences parfois très funestes, les tortures, les guerres, tous les combats à mort dans les guerres, tous les tués sur tous les fronts, les lynchages, les mutilations, les accidents de voiture, d’avion, de train, les écrasés dans ces accidents, les erreurs judiciaires qui emmurent vivants des innocents, les humiliations infligées gratuitement à des êtres au cœur pur, les dominations arrogantes et indues sur des gens faibles et sans défense, la transgression, dans l’ombre infâme de l’égoïsme, des serments les plus sacrés, les infidélités qui circulent de par le monde avec la facilité des amours vénales, et bien d’autres choses encore, partout, à tout moment, sans relâche et sans répit…

Oui, je me suis imaginé voyant tout cela en même temps, ou dans un défilement rapide et impitoyablement continu. Chaque situation tragique. Chaque violence perpétrée. Chaque avanie subie. Chaque être souffrant. Tous, mais nettement individualisés : chaque être, un par un. Chaque être vivant son propre calvaire. Je me suis imaginé assistant à chacune des épreuves épouvantables vécues par chaque être humain sur terre. A la seconde même, j’ai compris où était ma place, et la différence que je présentais avec un être capable de voir et de supporter toutes ces horreurs accumulées. Oui, j’ai eu besoin de cette situation « imaginaire » pour comprendre. Chacun son parcours, chacun ses moyens, n’est-il pas ? Cependant, j’ai compris aussi qu’il est impossible d’ « imaginer » un tel chapelet de souffrances, au sens d’une équivalence hypothétique avec « vivre ». Il est faux à mes yeux de prétendre qu’on « vit » ce qu’on imagine. Car imaginer n’est pas « assister à », imaginer n’entre pas dans la chair de la réalité, imaginer est une sorte de confort, fût-il celui du Mal. L’imagination est le parent pauvre de la vie. Or, si Dieu voit tout, c’est qu’Il a un accès ubique à la réalité globale que – Dieu merci ! – nous ne pouvons pas avoir.

Je sais, donc, que ces choses-là existent. Tout le monde le sait. Mais savoir n’est pas voir. Savoir est une sorte d’abstraction, une partie purement spéculative de la vie psychique, une présence désincarnée dans l’esprit, si je puis dire – et sans doute faute d’une meilleure expression. Mais j’écris à cet instant, je dois le dire, dans un état inhabituel d’émotion et de « laisser aller », relativement à un « geste d’écriture » que je veux ou que je souhaite habituellement plutôt maîtrisé et techniquement assez froid, même s’il s’agit précisément d’exprimer – par exemple – des sentiments aigus (tels que le sentiment délétère procuré par un amour déçu) ou des émotions fortes, prenantes, pathétiques, voire bouleversantes. Assez curieusement, écrire, exprimer des choses qui relèvent de la sensibilité humaine, par exemple de certaines expériences traumatiques, douloureuses ou déchirantes, ne requiert par nécessairement, au moment d’écrire, le « même état » que celui qu’il s’agit d’exprimer. Peut-être y faut-il au contraire l’état inverse, une sorte de sérénité retrouvée, un calme revenu après l’agitation d’émotions affolantes, ou idéalement une ataraxie définitive qui permettrait de dire avec froideur et sagesse toute la souffrance passée, intériorisée et gardée en mémoire, tous les troubles « indicibles » qui furent les nôtres dans une « première vie » où l’ataraxie présente paraissait inaccessible, inatteignable, impossible… Je ne sais pas si cela est vrai, ou du moins toujours vrai (car je crois aussi à une possible écriture de qualité en mode « agité du bocal », dans des états de transe passionnelle ou de pure inspiration poétique, comme ce fut peut-être le cas par exemple de Lautréamont écrivant Les Chants de Maldoror ou Rimbaud Une saison en enfer), toujours est-il que me trouvant à ce moment précis fort éloigné de cette si enviable et si précieuse ataraxie, me trouvant au contraire submergé d’émotions fortes (négatives notamment, celles qui dérivent de la souffrance psychologique ou affective), je ne suis pas certain – l’on notera mon art de la litote – de bien maîtriser mon discours. J’ai invoqué Dieu comme si je Le connaissais, ce qui est pour le moins une première approximation. Je me suis livré sans vergogne à certaines répétitions ou à des redites au gré desquelles – peut-être pour les justifier à mes propres yeux – je pensais au Charles Péguy de Notre jeunesse (une lecture qui a justement marqué la mienne), et cependant je ne suis pas Charles Péguy. Notre jeunesse est un texte (qui traite beaucoup, entre autres choses, de l’Affaire Dreyfus, où l’auteur expose aussi la théorie de sa fameuse « mystique républicaine ») qui présente un aspect très étrange, assez déstabilisant dans un premier temps, une sorte d’art litanique ou itératif de l’écriture, la répétition – souvent avec d’infimes variations – des mêmes formules, des mêmes phrases, des mêmes termes, comme pour mieux pénétrer le cerveau du lecteur, par l’assaut de vagues ressemblantes, lancinantes et toujours renaissantes, des convictions qui circulent ainsi obsessionnellement, gonflant comme d’elles-mêmes dans le flot sans cesse grossissant du texte. Mais si l’on accepte le procédé, si, comme ce fut mon cas, on finit par succomber au charme de ce texte qui agit comme une sorte de musique sérielle par les mots, alors on ne peut pour ainsi dire plus en sortir, et on se laisse emporter jusqu’au bout – ne la quittant qu’à regret – par cette envoûtante marée montante… Enfin, j’ai tenté de réfléchir, mais avec des formules ou une approche dont j’avais conscience, au moment même où je les écrivais – et ce, malgré mon état de « douleur émotive » –, de leur naïveté, j’ai tenté de réfléchir donc à notre faiblesse, à notre fragilité humaine – bien compréhensible à mes yeux – face aux violences, aux malheurs, aux souffrances qui rongent le cours inlassable de la vie des hommes, à notre incapacité – que l’on peut voir comme une bénédiction – à « tout voir » de ces tragédies et à tout pouvoir – supporter de – voir dans le cours de notre propre vie, mais je me rends compte que mon « geste d’écriture », en quelque sorte contraint, infléchi ou ramolli par la présence en moi d’une excessive et douloureuse émotion ou d’une souffrance affective qui me submerge et « prend toute la place », a peut-être versé dans une sorte d’ingénuité, voire de crédulité incompatible avec la fermeté, l’exigence froide, le stoïcisme requis par l’effort de l’écriture – pour tenter d’aboutir à une même fermeté dans le style. Peut-on encore écrire (non pas seulement techniquement, non pas seulement « aligner des mots », mais au sens d’obtenir une certaine qualité de style) lorsqu’on est envahi par un certain excessif sentiment de souffrance et que, cherchant précisément à exprimer celui-ci, c’est en réalité lui qui prend le pas sur le travail d’écriture et « mène les débats », infléchissant irrésistiblement le résultat vers une écriture naïve, infantile et complaisante ? Ecrire doit être et rester un exercice de lucidité et de pouvoir sur soi-même. L’homme ne peut pas tout voir, mais s’il veut tout écrire (ce qui me semble être une ambition raisonnable pour un écrivain), même – et surtout – l’ « indicible », il doit faire un sort – c’est-à-dire en faire un enchantement – à ses propres souffrances, ne fût-ce qu’au nom de toutes les souffrances du monde qu’il ne verra jamais et dont les siennes propres ne sont qu’une infime partie…

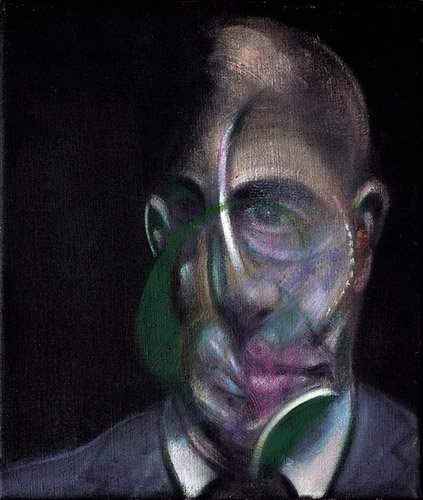

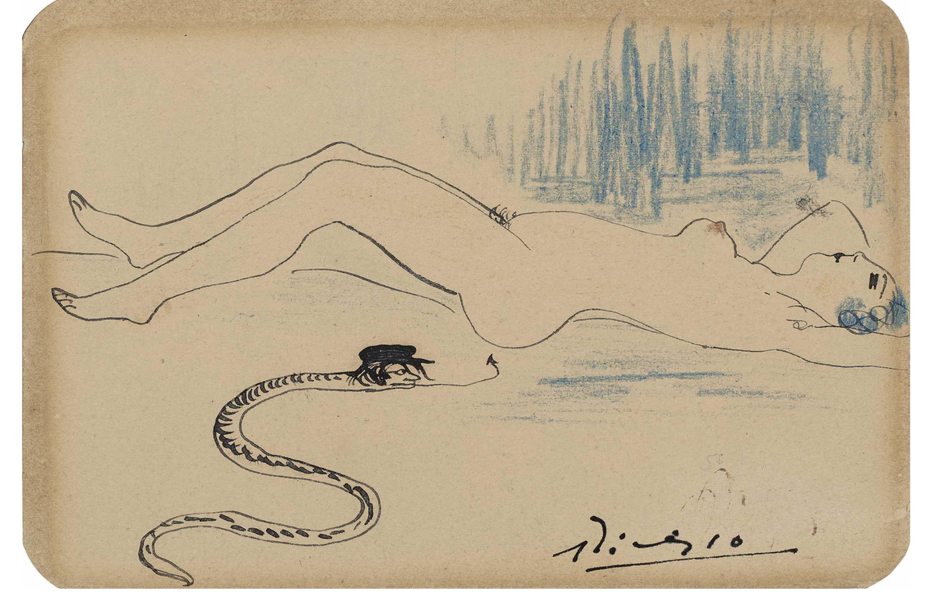

La première fois que j’ai vu Guernica, fameux tableau de Pablo Picasso peint en 1937, en réaction (quasi immédiate) au bombardement de la ville du même nom par les armées allemande et italienne à la demande des franquistes espagnols, j’ai très précisément, très « concrètement » eu l’impression de me trouver face à une vision divine de la souffrance humaine, c’est-à-dire, en l’espèce, une vision ubique : la possibilité de voir la souffrance humaine – au-delà même du « sujet » Guernica – où qu’elle se trouve. C’est-à-dire partout et tout le temps… comme Dieu Lui-même. Non pas d’ailleurs la « souffrance humaine », mais la souffrance de tous les individus dans l’humanité, ce qui n’est pas la même chose, la première expression se cantonnant à une certaine abstraction, la seconde se proposant d’exprimer charnellement ou du moins plus précisément (comme un rappel que la souffrance n’est justement pas une abstraction) ce qu’est la souffrance des hommes… et non de l’ « humanité » – autre abstraction… Certes, Picasso – et personne d’autre non plus d’ailleurs – ne pouvait pas représenter tous les individus, quelques-uns – y compris des animaux d’ailleurs, dont la présence élargit en quelque sorte le « discours » sur la souffrance de tout ce qui vit – suffisant à nous faire sentir qu’ils y sont tous… Mais d’une certaine façon, ce tableau m’a servi de leçon : nul besoin de tout voir, ou de tout avoir vu, pour tout montrer. Et cela, il l’a parfaitement montré dans son art de peintre. Il faut concentrer les choses qu’on a vues (et même celles qu’on n’a pas vues) et pour ce faire, se concentrer. Picasso avait le sang chaud dit-on (colère facile, par exemple), mais en tant qu’artiste, c’était un animal à sang froid. Concentration avant tout. Dès 1902, il s’est représenté sous la forme d’un serpent (qu’il a affublé de sa propre casquette, histoire de bien l’identifier) s’approchant d’une femme nue et endormie, pour lui piquer les fesses. J’aime beaucoup les serpents, ils ne sont pas à mes yeux seulement la représentation du péché originel, mais celle de l’artiste accompli. Et je me demande si eux aussi se laissent parfois submerger par l’émotion, et par le sentiment de la douleur de vivre…

Pablo Picasso, Nu et serpent, 1902