La théorie et la pratique

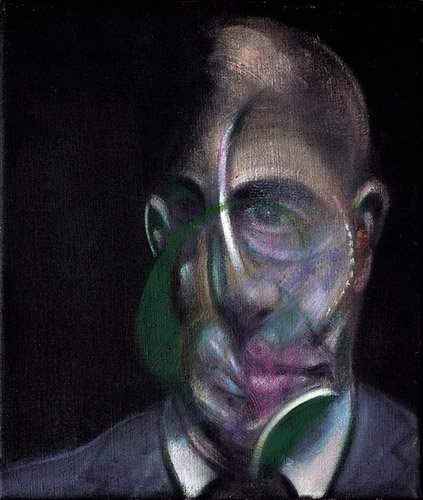

Photo © Thierry Bellaiche

« Presque toutes les œuvres sont faites avec des éclairs d’imitation, avec des frissons appris et des extases pillées »

Emil Cioran, Syllogismes de l’amertume

C’était il y a longtemps…

Il était devant moi, plutôt amorphe en apparence, jeune pourtant, les yeux très clairs et vifs quand il se réveillait, une barbe en forme de ruine post-nucléaire, avec son gros bide poilu qui soulevait le bas de son polo douteux pour faire coucou au monde extérieur. L’apparence. Ne jamais s’y fier, dit-on. L’habit ne fait pas le moine, et l’air négligé devant une énième pinte de bière ne fait pas toujours le soûlographe. Moi je bavassais, ou plutôt je rôdais un texte que je voulais écrire, et que j’avais plus ou moins en tête. J’avais ruminé ce machin pendant un certain temps, ça se combinait comme ça pouvait dans le maelstrom intérieur, et maintenant, ça continuait à haute voix. C’était pratique en l’occurrence, parce que justement il était là, et que je ne savais pas s’il m’écoutait vraiment. Je me doutais bien que ma manie de coller des parenthèses tout le temps dans mes raisonnements, cette marotte des digressions pour tout et n’importe quoi, cette incapacité à suivre le même fil tendu jusqu’au bout d’un discours quelconque, ça pouvait fatiguer l’auditeur. En vérité, j’appréciais autant l’hypothèse qu’il m’écoute vraiment sous son air flasque et atone, que celle qu’il en soit incapable en raison d’un état de somnolence trop avancée. Dans la première, je pourrais toujours me dire qu’un individu au moins sur cette terre aura écouté (lu dans ma pensée en quelque sorte) et pourra emporter avec lui l’une de mes savantes élucubrations, et dans la seconde, j’aurais la satisfaction de me dire que de toute façon, mes élucubrations n’auraient jamais dû quitter le monde où elles étaient nées : le néant. Ce ne serait donc pas un drame, plutôt même un bienfait, s’il ne m’écoutait pas, tant il est vrai que ce qu’on a à dire ne présente généralement pas le moindre intérêt. Et s’il m’écoutait avec intérêt, j’aurais transmis un petit bout de mes méninges à quelqu’un d’autre. Les deux hypothèses m’allaient bien. C’est toujours tout bénef de parler à quelqu’un, qu’il vous écoute ou qu’il ne vous écoute pas.

— La littérature, c’est pas fait pour « rêver » – disons, plutôt pour ouvrir les yeux. Si on veut rêver, rien tel que de pioncer un bon coup en espérant se souvenir au réveil, fût-ce vaguement, des images qui se seront déversées dans la caboche, au fil décousu du temps béni du sommeil. D’ailleurs se souvenir d’un rêve, surtout si le souvenir est précis et complet (autant qu’un rêve – et que son souvenir – puisse l’être), c’est déjà une bénédiction. Même le souvenir « circonstancié » des cauchemars est à mes yeux (du moins à ceux de ma mémoire) toujours le bienvenu. A tout prendre, il y a plus de satisfaction (et même d’intense plaisir pour tout dire) à se souvenir d’un cauchemar que de frayeur dans le cauchemar lui-même, frayeur du reste très relative puisque son rayon d’action ne dépasse pas la « conscience du dormeur », c’est-à-dire le moment et le « cadre » où celui qui rêve prête foi à ce qu’il voit, à l’égal d’une situation réelle dans la vie de veille. La frayeur généralement s’évanouit assez rapidement (certes pas immédiatement) avec la « reprise en main » de la conscience de veille. A l’exception peut-être de cas rares mais inquiétants où l’effet horrifique d’un cauchemar se poursuit bien après sa diffusion dans le sommeil, persistant à l’état de veille, comme si ses images fictives se dotaient d’un pouvoir de réalité et de rémanence dans la vie consciente, au point même de prendre le pas sur les perceptions courantes, de les remplacer en quelque sorte, ou d’opérer en nous (à travers notre complexe appareil sensitif) une sorte de hold-up sensoriel, au terme duquel les images du cauchemar nous « volent » nos perceptions normales, prennent le pouvoir et font leur loi sur l’ensemble de notre existence. Je ne souhaite cette expérience à personne, car dans un tel cas, la notion paradoxale de ce qu’on pourrait appeler « cauchemar heureux », c’est-à-dire du cauchemar bel et bien « vécu » dans le sommeil mais effacé, ou mis à distance, nié, relégué dans l’irréalité, par la reprise de contrôle de la conscience de veille, cette notion-là donc, n’existe plus : le cauchemar tel qu’il a été généré dans le sommeil continue à s’imposer à l’état de veille, et c’est la vie elle-même qui, dans sa totalité et son continuum, devient ce cauchemar. D’une façon plus générale, sans restreindre la réflexion à la problématique déjà carabinée du cauchemar, ce phénomène a pu être théorisé sous le nom de cryptomnésie, sorte de confusion mentale ou d’incapacité à distinguer le rêve (ou le souvenir) de la réalité (y compris celle de sa propre pensée, prise à tort pour originale et personnelle quand elle n’est que la résurgence d’une pensée prise et apprise ailleurs), ou plus troublant encore, ce qu’un professeur de psychologie clinique israélien, Eli Somer, a baptisé du doux nom de « Maladaptative Daydreaming » (ou « rêverie compulsive »), et qu’il décrit comme « une activité rêvée étendue dans le temps qui remplace les interactions humaines et/ou interfère avec la vie académique, interpersonnelle ou professionnelle ». Sorte de pathologie « discrète » si on veut, puisque ceux qui en sont atteints (du moins une partie d’entre eux, peut-être les mieux structurés – ou les plus dissimulateurs – psychologiquement et intellectuellement) peuvent paraître tout à fait normaux, aimables et conviviaux, intégrés socialement, peuvent mener une vie familiale et professionnelle tout ce qu’il y a de plus conventionnelle, lisse ou transparente au possible, alors même qu’ils passent le plus clair (ou le plus trouble) de leur temps à fomenter intérieurement des rêveries en tous genres, à fabriquer des images, des séquences, des séries entières où ils se mettent en scène sur un plan fictif, menant en quelque sorte une vie onirique, ou du moins imaginaire, parallèle à leur vie physique, extérieure, objective, dont l’apparence quelconque, semblable à n’importe quelle autre, ne laisse en rien deviner cette fantasia intérieure permanente. Ils vivent à travers cette espèce de double vue, celle de la vie extérieure (qu’ils continuent tout de même à percevoir, ne fût-ce que par réflexe, par automatisme physiologique) et surtout celle de la vie intérieure qui en réalité prend toute la place, tous les sens, tout le temps, toute la vie. Pas seulement une double vue donc, mais aussi, comme je le disais, une sorte de double vie. La vie dans nos rêves n’est-elle pas (à condition, pardon de me répéter, que le souvenir du rêve remplisse son office avec sérieux et rigueur) une manière de vie parallèle à celle que (à tort ou à raison d’ailleurs) nous qualifions ordinairement de « réelle » ?

— Où veux-tu en venir, merde, tu baises en ce moment ? T’as commencé par la littérature qui n’est pas faite pour rêver, et illico tu bifurques, tu me ponds cette assommante page de livre sur le rêve, le cauchemar, les gens malades de trop rêver, enfin je sais pas trop encore quelles conneries… Tu baises en ce moment ?

La première hypothèse était la bonne. Il ne somnolait pas du tout et m’avait rigoureusement écouté.

— Oh moi, moi tu sais, je mène une vie quasi monacale…

— Eh ben mon vieux, laisse-moi te dire que ça s’entend. Ça manque de chair tout ça.

— Je voulais dire que la littérature doit nous sortir du rêve et de ses dérivés, et de ses manies, et de ses perversions, la littérature n’est pas, ou ne devrait pas être faite pour l’ « évasion », pour la fuite dans des visions idéalisées de la vie humaine, elle doit nous extirper de toutes nos pathologies mentales, pour nous amener à un plan supérieur de conscience.

— Eh ben voilà, tu l’as dit ! Qu’est-ce que t’avais besoin de tous ces détours, de ces emberlificotages de pensées, de ces digressions à rendre maboule, à plus jamais retrouver le point de départ, sans compter que tu parles de façon trop « littéraire », c’est pas naturel, parler c’est pas écrire, on t’écoute plus au bout d’un moment… Sans vouloir t’offenser.

— T’as raison, sûrement…

— Oh, je donne pas de leçon va… Moi aussi je digresse souvent, j’aime bien me perdre dans des chemins imprévus, me lancer sans itinéraire et advienne que pourra, ne plus me retrouver… Tiens, digression pour digression, je vais t’en tartiner un bon paquet… Ça te dit ? Parce que là, faut que ça sorte…

— Pourquoi tu m’as demandé si je baisais en ce moment ?

— Attends, attends mon petit gars, tu vas comprendre… Tu veux que je digresse ou pas ? Chacun son tour mon coco ! La digression c’est l’art d’associer les idées peut-être pas n’importe comment mais avec toute l’apparence du n’importe quoi…

— Vas-y, digresse donc.

— Alors Voilà… Me demande pas comment, mais je me suis retrouvé catapulté dans une soirée récemment, une grande teuf où j’aurais jamais dû être… Bref, j’étais là et c’était croquignolet… Je picolais mais pas trop, j’observais surtout… C’est le réflexe quand on se voit balancé dans un milieu qui ne nous est pas habituel, enfin, il me semble… On essaye de comprendre ce qui se passe, de décrypter les choses, comme le souvenir d’un rêve qu’on tente de déverrouiller… Tu vois non ? Le sens d’un rêve, c’est pas facile, y’a que les cons qui y voient des évidences. Faut forcer pour trouver, comme un casseur le fait d’un coffre-fort…

Le temps passait et j’allais me tirer… C’était presque la fin, la « presque fin » comme disait mon pauvre papa, la fête se délitait et il y avait une sorte de beauté dans ce naufrage de sueur et de misère humaine… Ça devait être dû en partie à la nuit, la nuit ça embellit les pires choses, la nuit ça agonise plus et mieux qu’un presque mort, ça a plus de gueule dans la débandade on va dire, plus de classe qu’un vague vivant en phase terminale qui d’ailleurs lui n’en a plus du tout, la nuit c’est fait pour se transformer en lumière à l’heure dite, mais avant d’en arriver à cette mirifique et horlogère conclusion, avant de revoir le jour, avant de finir en beauté solaire le voyage au bout de la nuit, faut passer par du bien noir, du foutrement opaque, de l’obscur dur, ô mes aïeux, quand vous voyez des molosses avinés (bien que ce ne pût pas être au sens premier de ce terme parce qu’ils ne carburaient pas au vin, pas même à la vinasse, mais à des alcools trafiqués et mélangés, bon marché cela va de soi, enfin ce qu’ils avaient sous la main et ce qu’ils pouvaient s’offrir, sans la moindre modération et dans la plus grande anarchie physiologique), la chemise fripée et pendante, la sueur aux relents prolétariens de toute la semaine passée – pour trois sous ô combien nécessaires ! – à cavaler ou à faire hennir d’improbables engins motorisés pour le compte de petits lunetteux parfumés chiés à la chaîne par HEC ou Sup de Co, enfin quand vous voyez des bovidés à forme vaguement humaine, tous plus ou moins métèques faut-il le préciser, du noiraud costaud certifié subsaharien jusqu’au subtil nuancier brou de noix de la basane sarrasine, la tronche aussi décomposée que des Picasso qui se seraient fait la malle hors du cadre, en train de faire trembler ce qui reste d’une piste moite et griffée, martelant sans grâce leurs mastoc jambonneaux strappés dans des frocs en skaï hors d’âge, le tout mesdames messieurs sur un bon vieux RUN-DMC des familles Walk This Way riff à fond dans les Bose vibratiles prends ça dans ton bac à neurones aussi vide que ton larfeuille mon coco, c’est pas ce soir que tu vas baiser tu peux me croire, oh que non, c’est qu’elles sont un peu chères dans le coin, très belles (enfin pour ceux qui aiment ce genre) mais salement ruineuses (au passage, y’a beaucoup de vos « sœurs » dans le cheptel, pour ne pas dire que ça, faut croire qu’elles s’en sortent mieux que vous les petiotes !), et crois-moi elles ne risquent pas de tomber en pâmoison désintéressée devant le fort pathétique spectacle que vous donnez, bizness is bizness, c’est que l’amour ça coûte et elles ont des prétentions, des margoulettes de compète faut dire, bien charnues et bien spumeuses, elles vont tout droit aller sucer en GP décomplexée les petits blancs bien freluquets qui ont déjà tout prévu, les talbins qu’il faut, les costards ad hoc, le rasage de couilles, et le local dédié pas loin d’ici, sordide à souhait bien crado parce que ça peaufine leur excitation de gars bien comme il faut, se dire qu’ils payent une blinde pas seulement pour se faire pomper le dard, pas seulement pour verser leur foutre dans des bouches inconnues, pas seulement pour agripper des tignasses bien pomponnées au-dessus de leurs queues dopées au viagra, pas seulement pour sortir de leurs tripes en fusion tout ce qu’ils connaissent ou inventeront de mots orduriers, mais pour humilier les pompeuses avec leur propre consentement en les traînant à genoux jusqu’à ces lieux obscurs et malodorants, parce qu’ils savent que l’argent les fait rois du monde, rois des autres, rois des chiennes vénales… Et le plus beau, c’est que les deux « parties » sont très contentes, l’une de payer (parce que précisément quand on est blindé l’argent ne coûte plus rien), l’autre de recevoir cette manne qui vaut toutes les providences divines pour ces pauvrettes qui n’ont d’yeux et de dieu que pour le fric, qui se contrefoutent du physique comme de l’esprit comme du cœur des hommes, et même de leur hygiène merdeuse ou de leur morgue de winners des temps nouveaux, du moment qu’ils raquent rubis sur l’ongle ce qu’elles demandent, après quoi c’est à elles que ça ne coûte plus rien de tout donner…

Alors les autres ô misère, vous les bœufs, vous pouvez vous démener à l’envi, avec envie, pleins de vie quoique déjà (vous ne le voyez donc pas ?) bien métastasés par la teigneuse pauvreté, encombrés de vos corps de bête que vos illusions vous font croire de sylphide, ou du moins d’un charme fût-il un peu rugueux mais en lui-même suffisant, quand seule la sveltesse des billets de banque peut encore conférer à ses possesseurs (même à un monstre, et du reste vos « rivaux » pas plus que vous ne sont d’évidents éphèbes) quelque masculine séduction, vous les derniers des derniers que même moi qui ne vous aime pas ça me donnerait presque une lointaine compassion pour votre sort de plomb, oui je vous le dis tout de go, cette nuit, même à son terme (quand le jour inlassablement se lèvera), même après vos héroïques et virils efforts chorégraphiques, même auprès des femelles de votre propre sang, oui cette nuit et toutes les autres nuits, ce sera ceinture, nib, que dalle, rideau, les oiselles s’en iront à tire-d’aile se faire tirer ailleurs en grand luxe de pauvre par des vrais riches qui n’ont pas besoin de danser pour mener la danse, leur suffit de faire crisser le biffeton, et vos manches resteront dans la moite maison de vos calcifs, à moins de les sortir in extremis pour vous entresodomiser au petit matin blême, ce que de grâce ne faites pas, la vie est assez moche comme ça… C’était pas tout ça. Fallait que je me tire, que je quitte ce cauchemar.

Les putes rentraient chez elles (enfin, dans ce qui en tenait lieu : apparte familial bondé dans la téci, coloc à la con dans des immeubles en carton-pâte avec d’autres putes nubiles, foyer pour mères célibataires aux effluves de dispensaire, et autres antiques caravanes jetées quelque part autour du périph, j’en ai même vu une, un jour, qui plongeait dès potron-minet, visiblement après s’être fait déglinguer toute la nuit, dans une tente Quechua sise sur le bord du canal Saint-Martin), les putes dis-je rentraient chez elles en boitant, pas seulement à cause des talons aiguilles. Elles avaient reçu grave toute la nuit. A New York et à Londres il paraît qu’on appelle ça le « walk of shame », quand les petites rentrent aux aurores comme elles peuvent, arpentant le glauque réveil des rues laborieuses sur leurs clinquantes échasses, telles des ectoplasmes de commissariat, avec un filet de sperme qui coule encore le long de leurs cuisses dénudées illusoirement recouvertes par ce qui leur reste de mini-jupe, sous le regard cinglant des gens pressés et caparaçonnés qui partent au boulot sur le rail d’une vie « normale », bien droit et bien éloigné des méandres cocaïnés où dérivent ces damnées du bitume – et accessoirement, du monde nouveau. Tu vois, je peux parler comme un livre moi aussi ! J’avais préparé mon coup, tout comme toi, je te rassure… Comme quoi, y’a pas que toi qui rumines !

J’avais l’impression d’avoir pris en pleine gueule la lumière aveuglante de son récit.

Il était épuisé. Moi aussi. D’avoir parlé d’abord, écouté ensuite. Les hommes sont parfois des livres qui s’ignorent.

Marie-Cécile 30 juin 2018 (1 h 16 min)

Eh bien j’ai appris plein de mots nouveaux !!!

Et sinon tu baises en ce moment ? 🙂

La bise !

Mc

thierrybellaiche 1 juillet 2018 (10 h 39 min)

Merci Marie-Cécile, je ne me permettrai pas de te retourner… la question ! Mais pour y répondre quand même, je dirai que je mène une vie quasi monacale, mais que tout est dans le « quasi » ! 😉