Vol et gouffre

© Richard Drew, Associated Press

Vol et gouffre

À mon vieux pote Alexis Rimbaud, pour son amitié, sa sollicitude, sa générosité, malgré et à travers les turbulences, tribulations et autres vicissitudes de l’existence…

« J’ai peur du sommeil comme on a peur d’un grand trou,

Tout plein de vague horreur, menant on ne sait où ;

Je ne vois qu’infini par toutes les fenêtres »

Charles Baudelaire, Le Gouffre (« Les Fleurs du Mal », Ajouts de la troisième édition, 1868).

*

RÊVE

Cette nuit, l’un des pires cauchemars que mes nuits m’apportèrent jamais.

Je suis agrippé aux épaules d’un géant longiligne comme une sculpture de Giacometti, tout maigre, au moins trente mètres de haut. Autour de moi, l’espace vide, l’espace nu, tout blanc. Peur intense. Vertige affreux. Le géant marche lentement, indifférent à ma présence et plus encore à ma peur. Aucun moyen de descendre. Je n’ose regarder vers le bas, je garde les yeux fermés, et quand je les ouvre pour une fraction de seconde, dirigés vers le bas, ce n’est que pour augmenter ma peur du vide. Au bout d’un moment, le géant s’approche d’un gratte-ciel aussi longiligne que lui et de la même hauteur, un gratte-ciel tout fin, étroit, sorte de tube carré posé verticalement, un gratte-ciel absurde : qui pourrait habiter dans un immeuble aussi étroit, d’une surface qui pourrait à peine contenir un être humain ? Et encore, un être humain debout. La surface d’un placard. Alors que le géant l’effleure presque, je saute sur le toit du gratte-ciel au prix d’un effort surhumain et, comprenant que mon problème ne fait qu’être transféré ailleurs, sur un autre support (fixe celui-là), aussi haut que le précédent et d’où je n’ai aucun moyen de descendre, je colle mon visage contre le sol du toit, pour ne pas être tenté de voir le vide alentour. Je cherche ainsi à m’aveugler, à oublier ma situation désespérée. Mon corps occupe toute la surface du toit, peut-être même la dépasse-t-il, tant cette surface est réduite. Je suis coincé là, aucun moyen de m’échapper, si ce n’est à me jeter dans le vide pour en finir par un écrasement final. Je suis coincé là, sur le toit de ce gratte-ciel absurde, aucune trappe dans le toit pour m’échapper à l’intérieur de la tour. Et personne pour me secourir de l’extérieur. Je suis seul au monde.

Je me réveille en hurlant, plusieurs hurlements successifs, je ne puis m’arrêter de hurler. Le cauchemar persiste longtemps, les yeux grands ouverts, sur l’écran de ma mémoire.

ANAMNÈSE

Je dois avoir dans les quatorze, quinze ans. On fait un tas de conneries avec mes potes, Rodolphe, Laurent, Stéphane. Nanterre, morne plaine rouge. Années 70 en plein. L’esprit de 68 a déjà bien du plomb dans l’aile. Mais en réalité, 68 n’est jamais arrivé jusqu’ici. Les bidonvilles ne sont pas allés au Quartier latin pour cramer des bagnoles. Ils rêvent plutôt d’en avoir une. Ils sont restés à Nanterre, à bouffer du rat après une journée à l’usine dans le meilleur des cas, à glandouiller dans la crasse pour la plupart. Les cocos sont au pouvoir municipal depuis un paquet de temps. Les vrais de vrai de l’après-guerre, ils font semblant de s’agenouiller devant le nouveau venu Marchais qui veut « émanciper le parti de l’Union Soviétique » mais sous cape, ils sont restés staliniens depuis le petit noir du matin jusqu’au potage aux poireaux du soir, et sans avoir changé de calcif. Faucille, marteau et bouillon rouge à tous les coins de rue. Immigration, délinquance et communisme, voilà Nanterre, pour parler vite. Sinon, pour ce qui est de l’architecture éminemment « sociale », commune plutôt grise et marronnasse dans l’ensemble. Attention, une cité peut en cacher une autre… et elles aussi peuvent vous écraser. Clapiers de trente étages à perte de vue. Les Fontenelles, Pablo Picasso, Le Champ-aux-Melles, Les Pâquerettes, Provinces-Françaises, La Boule, La Folie… Chacun la sienne et les damnés de la terre seront bien gardés ! Nous on s’en branle de ça. On traîne. On glandouille. On déambule. On cherche à s’occuper. Après le collège. Ou les week-ends. Pas de « mauvais coups », on ne donne pas dans le méfait vraiment fâcheux. Plutôt des broutilles de crétins désœuvrés. Le coup de la peau de banane dans la boîte aux lettres publique représente le stade ultime de notre délinquance juvénile. Très con, mais pas de quoi nous amener devant le juge.

Rodolphe est une baraque, un vrai casse-cou dans l’âme, un cascadeur né, et gentil comme tout. J’ai une admiration sans borne pour lui. Il m’impressionne. Je suis un foutu gringalet. Lui, il a un corps taillé dans la masse, sourire Pepsodent vissé sur la face et peur de rien. Moi c’est tout le contraire.

Un jour, on se retrouve sur une passerelle surplombant une large route à quatre voies, au trafic ininterrompu, tout près de la mairie. Sous chacune des extrémités de la passerelle, en contrebas, sur le bas-côté de la route, c’est une plate-bande de gazon. Rodolphe a une idée. Et si on faisait le saut, direct sur une plate-bande ? Il se penche, tout lui semble normal. Six mètres ? Sept ? Huit ? Faisable. Fastoche. Je passe timidement la tête au-dessus de la rambarde. J’ai d’un seul coup l’impression de me trouver au sommet d’un building perdu dans les nuages et d’être happé par un vide infini. Un vertige à soulever le cœur. La frousse qui me vrille les tripes. Sans doute est-ce l’idée d’avoir à sauter. Peut-être que si je ne faisais pas cette projection mentale, si je ne me voyais pas faire le saut, ça ne me paraîtrait pas aussi haut. Aussi infaisable. Aussi infranchissable. Mais voilà, je me vois faire le saut. La trouille se diffuse en picotement aigu dans les testicules.

Rodolphe nous mate avec son grand sourire pas méchant mais où pointe un petit air de défi non négociable, comme un ordre sous-jacent. C’est le mâle alpha. Ça n’a jamais été dit, mais c’est très clair. D’un bond facile, il se retrouve debout sur la rambarde. On dirait une statue grecque découpée sur le ciel bleu, qui serait apparue là d’un seul coup comme par miracle. Il prend une grande respiration, se lance, son corps marmoréen décrit une courbe harmonieuse dans les airs et atterrit souplement en roulé-boulé huit mètres plus bas, sur le gazon, peinard, easy… Il se relève comme à la parade. Il lève la tête vers nous, son sourire n’a pas bougé d’un iota, on le dirait collé là depuis l’aube des temps. Il nous attend.

Laurent est balaise lui aussi mais un peu grassouillet, lunettes rondes vissées sur le pif et pas froid aux yeux, un gars un peu lunaire au demeurant, il a quelque chose d’étranger aux choses rationnelles que j’aime beaucoup, comme si à l’intérieur de sa carcasse encore en croissance, était resté un enfant inconscient des dangers du monde. Pas sûr d’ailleurs qu’il se rende compte de ce qu’il s’apprête à faire. Il se hisse sur la rambarde comme qui rigole et sans hésiter, sans même nous regarder, se jette dans le vide. Atterrissage un peu balourd, plus en ricochet sur les lombaires qu’en agile roulé-boulé mais enfin, il l’a fait. Rodolphe l’aide à se relever. Laurent grimace un peu en se tenant le dos et lève la tête vers nous. Les deux cercles miroitants de ses lunettes semblent me fixer et attendre quelque chose.

Stéphane et moi on se regarde. Des trois, c’est sans doute celui dont je me sens le plus proche, et je sais que c’est réciproque. Introspectif, tout pétri d’une grande douceur, et d’une profonde sensibilité littéraire, il écrit merveilleusement, on se lit à haute voix, régulièrement, nos petits essais d’écriture. Mais pour l’instant, pas question de littérature. On est à l’heure de l’action et des volontés de l’alpha. Stéphane n’en mène pas large mais n’a pas l’intention de se dégonfler. Il monte à son tour sur la rambarde. Il me dévisage de ses grands et doux yeux bleus, l’air de me dire « à tout de suite mon vieux », semble hésiter un peu en jaugeant la distance qui le sépare du point de chute, et finit par y aller. La chute est un peu rude, les genoux en avant, mais pas de blessure.

Ne reste que plus que moi là-haut. Je les vois en bas qui me regardent avec un air goguenard.

Je les regarde aussi, ils me paraissent tout petits en bas. Le vertige me fait presque vaciller, alors même que je ne suis pas encore monté sur la rambarde. Je ne peux pas. Je me dégonfle. Je renonce. Je recule. Je me dis que je vais avoir une vie de merde.

EXAMEN D’INCONSCIENCE

Longtemps, j’ai fait des rêves qui se ressemblaient beaucoup, peut-être même était-ce souvent le même dupliqué d’une nuit à une autre (à peu de chose ou d’ « image » près). C’est fort probable. Mais à coup sûr, même différents les uns des autres, même étalés dans le temps des nuits et des jours de plusieurs années, ils exprimaient tous quelque chose de commun. C’étaient des rêves aériens.

Qu’est-ce que le souvenir d’un rêve ? Plus difficile : qu’est-ce qu’un rêve ? Il me semble que c’est avant tout un récit. Un récit personnel, spécifique, unique. Le sommeil évanoui (« comme un rêve » pourrait-on dire), la veille revenue, la conscience de veille remise en service, lorsque nous avons la chance d’avoir encore à l’esprit – et je soutiens que même lorsque c’est un cauchemar épouvantable qui s’est « produit », c’est encore une chance d’en avoir le souvenir – non seulement les images d’un rêve mais leur enchaînement, formant comme une séquence de film et parfois même plusieurs scènes successives (fussent-elles « aléatoires », car choisissons-nous ce dont nous rêvons ?), lorsque nous avons cette chance donc, nous cédons à une sorte de croyance : nous croyons pouvoir « raconter objectivement » ce rêve, que ce soit à nous-mêmes ou à quelqu’un d’autre, ou nous croyons pouvoir en faire une retranscription fidèle et « neutre » par écrit. Mais en réalité, les mots que nous employons pour le faire, les phrases que nous articulons pour tenter de le restituer dans tous ses détails et dans la physionomie générale dont nous avons encore un souvenir précis, ne sont que des mots et des phrases qui procèdent entièrement de notre subjectivité, c’est-à-dire en l’occurrence de notre relation à la langue que nous employons, bien plus que de notre relation au « monde du rêve ». Nous livrons un récit qui tente de « refabriquer » le rêve, et ce récit est un reflet de notre faculté propre et unique à manier notre langue, mais le rêve, lui, est perdu, dissous à jamais dans les limbes de l’oubli ou plus exactement, du « non restituable » ou du « non reproductible » (un rêve n’est pas « matérialisable » et ne saurait devenir un objet). Il s’agit donc, lorsque nous rapportons un rêve, d’une certaine façon (nécessairement verbale et non pas « en images ») de rapporter ce rêve, une certaine façon de le « voir » ou plutôt de le revoir puis de le traduire en mots, une certaine façon de s’en souvenir, façon qui est la nôtre et qui ne serait pas celle d’un autre qui aurait fait littéralement le même rêve. Notre souvenir d’un rêve est avant tout le récit que nous pouvons en faire, les mots que nous trouvons pour l’exprimer, pour l’articuler, pour lui donner forme et vie. Certes, nous voyons ou revoyons en nous ce rêve encore si présent, si vivant, parfois avec une acuité prodigieuse, une force de présence quasi hallucinatoire, et nous pouvons même croire, assez paradoxalement, en son objectivité, en sa réalité, de la même façon qu’un film projeté sur un écran est d’une certaine façon quelque chose de vrai, c’est un « objet » (fût-il de seule et impalpable lumière projetée sur un écran) dont plusieurs centaines de spectateurs le regardant en même temps pourraient attester la réalité. Mais un rêve que nous avons fait et dont nous conservons le souvenir n’est pas un film que d’autres peuvent voir. Seuls nous, pouvons le voir. Seuls nous l’avons vu, et seuls nous pouvons, par l’exercice de la mémoire, le revoir. Pas d’autres « témoins ». Pas d’autres spectateurs. Et dans la mesure où nous en sommes le seul spectateur possible, sa « réalité » ne pourra être (en « seconde main » si je puis dire) que dans les mots que nous trouverons pour le raconter.

Longtemps j’ai fait, donc, des rêves aériens. Des rêves dans lesquels je volais. Pas d’ailes « surnaturelles » ou angéliques apparues sur mon dos, pas d’attirail physique surajouté qui aurait pu « expliquer » ou donner une cause matérielle (quoique miraculeuse) à ces vols oniriques, non, c’est mon corps « tel qu’il était » qui planait dans les airs, en général assez lentement, touchant parfois même à une sorte de voluptueux vol stationnaire, qui me procurait une sensation peut-être plus puissante encore que lorsque j’avançais dans les airs. Souvent (et c’étaient d’ailleurs mes rêves préférés, les plus exaltants, les plus euphorisants), au début de certains de ces rêves (si « début » il y avait), je vivais l’essor du vol. Mon corps, de posé au sol qu’il était comme d’habitude (et comme tout le monde), soumis donc à la loi commune de l’attraction terrestre, se surélevait d’un seul coup, opérait un lent et irrésistible mouvement ascensionnel (j’avais alors l’impression d’avoir été transformé en une voile de navire gonflée par le vent mais s’émancipant du mât pour rejoindre le ciel), et je me retrouvais au-dessus, bien au-dessus de certains décors, une cour de récréation (où je voyais des enfants – probablement ceux que je côtoyais à l’école – s’agiter comme des fourmis), une rue quelconque sillonnée de passants insignifiants, une plage qui pouvait être située à Deauville ou à Juan-les-Pins (lieux alternatifs des vacances de mon enfance) où des corps allongés ressemblaient à des vermisseaux, un square bondé que j’avais fréquenté, etc. Puis à un point donné de cette ascension, arrivé à une certaine altitude, mon corps subissait une souple trajectoire courbe (à peine un quart de cercle) et continuait sa course de façon linéaire, en lente vitesse de croisière, comme un vol de zeppelin, indolent, vigoureux, souverain, me donnant l’impression – à moi profondément endormi, rêveur gardant peut-être une part de conscience ou de « pensée analytique » – d’une puissance à la fois invincible et facile. Ces rêves « complets » avec « ascension intégrée » à leur début étaient ceux qui me procuraient le plus de joie, une joie littéralement ineffable, une joie dont au réveil, encore tout imprégné du rêve, je me disais que je l’avais ressentie avec une force incompréhensible alors même que je rêvais. Autrement dit, la joie que je ressentais au réveil d’avoir fait ce rêve-là et de m’en souvenir avec une précision quasi photographique, n’était que la continuation ou le dédoublement (mais un dédoublement peut-être appauvri par la conscience de veille qui n’en était qu’une faible chambre d’écho) de celle que j’avais ressentie en dormant, en faisant ce rêve, comme si une mystérieuse « conscience d’un moi rêvant » et ayant éprouvé une joie intense au moment même du rêve surnageait dans les limbes de ma conscience de veille renaissante.

Ces rêves me disaient (c’est du moins ce que j’aimais à me dire !) que le vol de mon corps dans les airs, que cette surélévation facile et souveraine au-dessus des choses, au-dessus de la Terre et de ses paysages (souvent revenaient, « au-dessous de moi », très éloignés, des paysages « classiques », identifiables comme des schémas ou des idéogrammes, presque des « clichés » de paysages : étendue à l’infini de la mer uniforme et scintillante, campagnes multicolores quadrillées par des champs cultivés, cimes de montagnes enneigées, canopées de denses et sombres forêts, etc.), au-dessus de la vie fourmillante et vaine des hommes, étaient « choses normales » pour moi, autrement dit que j’étais « fait pour voler ». Pas plus qu’un oiseau qui est né comme cela et pour cela, je ne pouvais donc ressentir la sensation de vertige une fois suspendu dans les airs, pas plus qu’un oiseau je pouvais ne pas me sentir dans mon élément lorsque je planais librement au-dessus de l’écorce terrestre. Quoi de plus absurde, de plus « contre-nature », qu’un oiseau qui aurait le vertige, tout là-haut, dans les airs, en plein vol, ou simplement posé sur la branche la plus haute d’un arbre ou sur un pic rocheux ? (ou alors considérons que le piaf qui naîtrait avec la sensation de vertige ou la peur du vide serait un sacré loser, un individu plombé par la déveine dès sa venue au monde, pire que le vilain petit canard). Dans ces rêves, je n’étais pas transformé en oiseau comme de vulgaires Alcyone et Céyx, c’était bien moi, c’était mon corps humain tel quel, tragiquement « non ailé », exhaussé (dans les airs) et exaucé (par l’effet peut-être d’une prière que je ne savais pas avoir faite et qui, comme par anticipation de ce miracle, serait elle même directement montée au ciel !), qui prenait le même pouvoir qu’un oiseau de se mouvoir dans l’atmosphère transparente et de planer au-dessus du destin des choses irrémédiablement cramponnées à la terre…

CAUCHEMAR (LA VIE EST UN)

Tout au long de ma vie, j’ai éprouvé une peur atroce du vide, d’épouvantables sensations de vertige lorsque je me trouvais sur un plan surélevé dans de grandes hauteurs : premier étage de la tour Eiffel (je me souviens de ma première visite à la « Grande Dame », comme disait Eiffel lui-même, et curieusement, à côté de mon attachement un peu bêta et « parisiano-chauvin » à cette chose, je dirais presque à cet être qui pour moi est tout sauf un « monument » mais plutôt une sorte de repère familier et rassurant, persiste une sorte de hantise quand je pense à elle, comme si je n’avais jamais pu la dissocier de la frayeur viscérale que j’avais eue lorsque j’étais « monté sur elle » pour la première fois et que je m’étais penché au-dessus de la rambarde, encore non sécurisée à l’époque, pour y être littéralement englouti par la peur du gouffre « sous elle »), étages les plus hauts d’une tour d’habitation, plongeoir supérieur de piscine, falaise à pic comme lors d’une visite scolaire à Étretat où en m’approchant du bord, j’avais eu les tripes en bouillie en abîmant mon regard dans le précipice, etc. Dans cet ordre de choses, j’ai connu parmi les pires frayeurs de mon existence qui ne manqua jamais, plus généralement, de toute sorte de frayeurs et d’une belle panoplie de phobies, celle des araignées par exemple, mais je n’en dresserai pas ici une liste et encore moins leur glose, entreprise téméraire qui me conduirait bien au-delà d’un simple « Impromptu ». Je dirai simplement que cette peur irrationnelle des lieux élevés, connue d’abord « physiquement » et concrètement lors d’expériences réelles (Tour Eiffel, hauteur des falaises d’Étretat, haut plongeoir de piscine), a fini par me contaminer mentalement, non pas exactement de façon permanente (Dieu merci !), mais plutôt « disponible à tout moment », c’est-à-dire que je pouvais la ressentir chaque fois qu’il m’arrivait – alors même qu’il n’y avait aucun vide ou précipice proche de moi, d’ailleurs souvent lorsque j’étais simplement allongé dans un lit dans une bonne vieille chambre ceinte de bon vieux murs – de penser à ma présence en un lieu surélevé donnant sur le vide ou de me souvenir de l’une de ces expériences. Et cette peur « mentale », uniquement issue d’une projection de l’esprit ou de la réémergence d’un souvenir, était aussi forte, aussi poignante et paralysante que celle que j’avais toujours ressentie in situ. Autant dire que dès lors, ma vie telle qu’elle allait se continuer, les peurs mentales (et non plus celles due à des causes réelles, concrètes et circonstancielles) étant en quelque sorte présentes en nous comme un poison caché, virtuel, toujours prêt à se dévoiler, pouvait devenir cauchemar, un poison inoculable à tout moment…

Mais si j’y songe plus avant, peut-être cette acrophobie n’a-t-elle pas sévi « tout au long de ma vie », comme je le disais plus haut. Peut-être n’est-elle apparue qu’à un moment donné, dont je suis bien incapable de déterminer la place, rétrospectivement, sur la ligne du temps. Car je n’ai pas souvenir d’une telle peur dans mes plus anciens souvenirs et je dirai même que certains de ces plus anciens souvenirs me montrent un petit gars plutôt aventureux, irréfléchi, peu sujet aux peurs ou aux préventions par lesquelles il est assez normal (et peut-être même nécessaire) d’être alerté de certains dangers physiques. Je n’avais alors pas peur du vide, des hauteurs, de « contempler un précipice »… Alors pourquoi, comment, cette peur du vide est-elle « apparue » ?

Ce que je sais, ou du moins ce dont je suis sûr par conviction intime, c’est que quelque chose s’est brisé en moi à un moment donné, et qu’à partir de ce moment, le petit gars affranchi, culotté, téméraire, toujours prêt à affronter les situations les plus périlleuses, toujours partant pour les coups les plus débiles et les plus héroïques, ce petit gars est mort. Et ma vie n’a plus été alors qu’un long, interminable cortège d’angoisses, de peurs, de préventions à l’égard de tout et de n’importe quoi, la peur du vide se faisant l’archétype des affidés de ce cortège funèbre, intronisée en quelque sorte reine de ce royaume de merde.

Et j’ai fini par comprendre la raison pour laquelle, dans les rêves aériens de ma jeunesse (j’entends ici une jeunesse prolongée, plus que de raison sans doute, confinant, avec l’accumulation insensée des « années de jeunesse », c’est-à-dire celles qu’avec une complaisance coupable je décrétais telles malgré l’implacable passage du temps, confinant, donc, à une jeunesse attardée), j’ai fini dis-je par comprendre pourquoi je « tenais en l’air » ou planais, heureux et sans peur, au-dessus du monde, au-dessus des destins humains vissés à la terre, au-dessus de la surface terrestre toute aplatie et presque uniforme vue de cette hauteur, avec une facilité, une aisance naturelle, une sorte de sentiment d’évidence de ce pouvoir si particulier qui me portait, au défi de toutes les lois naturelles communes, « au-dessus de la mêlée ».

Et j’ai fini par le comprendre, justement parce que – « d’un seul coup », pour ainsi dire, comme un oiseau qui décolle d’un seul coup d’aile – j’avais vieilli, au sens où brutalement, sortant comme par effraction de l’aveuglement de « toute une vie », je ne pouvais plus me prévaloir d’une « jeunesse » démesurément prolongée, et, même irresponsable et immature comme je l’avais toujours été, et comme hélas je l’étais encore, je ne pouvais plus « raisonnablement » me considérer comme jeune. Désormais, suspendu comme au-dessus d’un précipice à cette soudaine conscience, je regardais ma jeunesse comme une sorte de mythe solaire enfoui dans le passé, sorte de passé glorieux et fantastique, un peu comme on pourrait s’imaginer les divinités de la Grèce antique, trônant, jeunes et immortelles, dans les sphères éthérées de l’Olympe ou parcourant comme des zéphyrs le bas-monde des hommes pour y faire pleuvoir la pluie d’or de leurs enchantements.

J’ai alors compris que si je volais, dans ces rêves, avec autant de facilité, autant d’évidence naturelle, autant de bonheur, et mû par le sentiment d’une si familière puissance, devenu comme par enchantement, dans la profondeur du sommeil, un majestueux aigle royal sous les espèces de mon propre corps, c’était parce qu’en ce temps (en ce temps long, trop long, d’une jeunesse artificiellement prolongée), j’avais confiance aussi bien en moi-même qu’en mon avenir. En mon destin. C’est bien ce que mes rêves me disaient : je volais au-dessus des choses, au-dessus des hommes, au-dessus de tout, parce que ce corps volant était ou voulait être l’incarnation d’une idée ou d’une vision, celle d’un avenir radieux et d’un grand destin. C’était l’expression même de ces rêves, leur sens et leur essence, leur message secret porté au plus haut des cieux, que je ne comprenais pas alors, que je ne pensais pas même à décrypter, parce que d’une certaine manière, il n’y avait rien à comprendre, ou du moins la question ne se posait-elle pas : je serais un grand cinéaste, ou un grand écrivain, ou un grand rocker, ou un grand pianiste, ou un grand je ne sais quoi d’autre, ou un quelconque sauveur de l’humanité, un découvreur de panacée universelle, un bienfaiteur du genre humain humble et adulé, un thaumaturge patenté très tenté par le sauvetage de ses congénères souffrants, ou le Messie Himself allez savoir, bref c’était la grande foire aux illusions en lesquelles la jeunesse investit la foi du charbonnier… Ma vie a suivi son cours. Et de tout cela, de tous ces « devenirs », il n’a rien été.

Toute ma vie n’a été qu’une immense, profonde peur du vide.

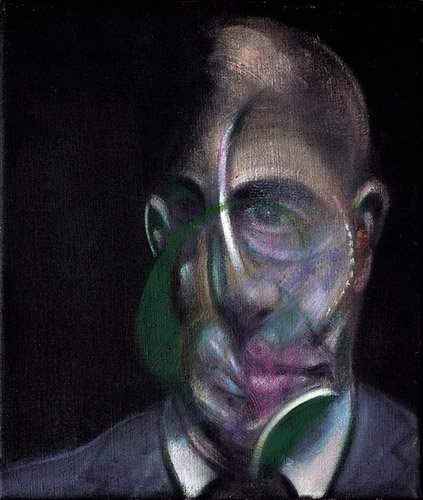

Après les événements du 11 septembre 2001, une photo a paru dans le New York Times. Cette photo m’a hanté depuis, et me hantera tout ce qui me reste de vie. L’on y voit un homme (dont on n’a jamais su l’identité) qui chute dans le vide, le corps bien vertical et « inversé », la tête en bas, après s’être jeté depuis le haut de l’une des deux tours du World Trade Center. Un corps inconnu, anonyme, qui tombe de très haut, du haut d’un building, et qui va s’écraser au sol dans quelques secondes. On imagine que tout là-haut, l’avion ayant éventré la tour, tué sur le coup des centaines de personnes et propagé un feu total et dévorant dans les étages, l’homme, épargné par le premier impact, mais parfaitement conscient de ce qui se produisait (aucune fuite possible, aucun sauvetage possible, et le brasier inarrêtable sans doute déjà à un souffle de lui), a dû choisir en un instant de mourir brûlé vif dans quelques secondes ou écrasé au sol en se jetant par une fenêtre. Il a choisi. La photo est prise de très loin. On ne distingue pas le visage de l’homme. On ne discerne pas s’il hurle, s’il se recueille, s’il pleure, s’il accepte son sort avec résignation, s’il adresse un message inentendu à quelqu’un, ou s’il prie. Dans l’horreur absolue de ce qu’elle « fixe », la photo inspire un sentiment très étrange et très troublant de calme, de tranquillité, de silence, alors même que le bruit et la fureur régnaient d’où il venait, et où il allait. Sentiment d’autant plus violent que, étant données les circonstances que nous connaissons, la photo intègre, en quelque sorte, le choix que l’homme vient de faire : on comprend instantanément que cet homme n’a pas décidé de se suicider, ce matin-là, autour de neuf heures, en se jetant de la fenêtre de son bureau, du haut d’une tour. On comprend instantanément que c’est le choix d’une fatalité contre une autre. Le choix contraint, brutal, imposé par le sort, d’une mort contre une autre. Enfin, cette photo a quelque chose d’une abstraction glaciale, d’une froideur objective inhumaine, alors que s’y joue la plus pathétique tragédie humaine qui se puisse imaginer.

Mes rêves aériens sont très loin dans mon passé, très loin dans mes souvenirs. Je ne fais plus (ou très peu) de rêves d’homme volant. Et – c’était pourtant mon rêve absolu, mais un rêve éveillé, le rêve d’un fou – je n’ai jamais réussi à voler. Et – que j’y sois confronté réellement ou mentalement – j’ai toujours une peur effroyable du vide, qui me transmet toujours le même étrange picotement dans les testicules. Et je me sens lié de tout cœur, en fraternel cauchemar, au sort de l’homme sur la photo.