Confins

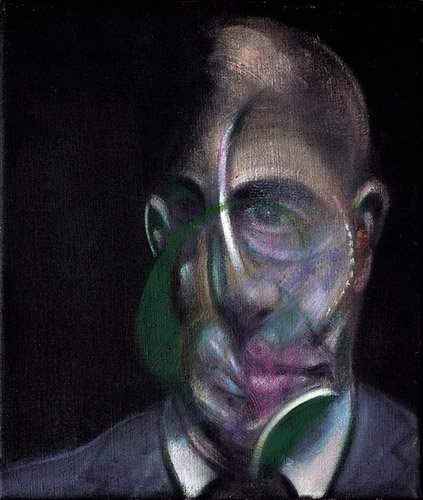

Francis Bacon, Portrait de Michel Leiris, 1976. Huile sur toile, 34 x 29 cm. Donation Louise et Michel Leiris, 1984

Confins

À André Comte-Sponvile, en fraternité de mal-pensance.

« Il y a en tout homme un spectateur et un acteur, celui qui parle et celui qui répond. (…) ― Mais, selon ma pensée, les événements terrestres étaient liés à ceux du monde invisible. (…) Lorsque l’âme flotte incertaine entre la vie et le rêve, entre le désordre de l’esprit et le retour de la froide réflexion, c’est dans la pensée religieuse que l’on doit chercher des secours ».

Gérard de Nerval, Aurélia.

Ce que l’on voit de jour, par beau temps, à travers la fenêtre d’une chambre close, avec un peu de chance, c’est le ciel. Une sorte de toile peinte dans les bleu-gris, uniforme et d’une teinte un peu passée mais de très belle facture (c’est du moins ce à quoi m’a souvent fait penser un ciel pur sans nuages, un peu « plat », un peu fade, et de couleur unie). Avec un peu plus de chance, certaines nuits claires ou transparentes, l’on y voit (mais il y faut également, et c’est peut-être même le plus nécessaire, un peu comme « nos deux esprits, ces miroirs jumeaux » de La mort des amants de Charles Baudelaire, il y faut dis-je une sorte de transparence intérieure équivalente, comme un reflet intérieur de ce ciel, offrant un état de concentration ou plutôt de vibration proche de la grâce) le ciel soudain métamorphosé, approfondi, creusé comme un précipice ascensionnel vers l’infini (toile peinte d’un coup crevée comme par un coup de poing et dont le trou béant donnerait sur un au-delà ?), littéralement devenu la profondeur sans fond du cosmos. Nous avons alors une très vague suggestion de ce qu’on appelle parfois, d’une expression qui m’a toujours fasciné et transmis un émoi indicible, les confins de l’univers. On parle alors d’ « univers observable » en cosmologie, expression intéressante et prenante elle aussi, bien que ne recelant pas la charge si mystérieusement expressive de la première. L’univers observable, c’est en quelque sorte ce que la Terre (comme si elle était un œil aux proportions d’une planète) « voit » de l’Univers : jusqu’où, jusqu’à quel point de l’horizon cosmologique peut-elle voir ? L’ultime courbe périphérique, la dernière trace « matérielle » de ce qui, pour pour l’Œil-Terre, est visible de l’Univers. Centre « égotique » de ce système d’observation, notre bonne vieille Terre n’en occupe pas moins une position toute relative pour mater l’univers observable, puisque d’autres planètes (globes oculaires elles aussi) au fin fond dudit Univers n’en auront pas la même vision. Chacun voit midi, minuit, ou même l’infini à sa porte (ou à sa fenêtre), et même les plus gros cailloux célestes n’échappent pas à cette règle qui de toute évidence n’est pas l’apanage de la Terre ni des Terriens. Bref, chacun son point de vue.

Mais j’aime à penser, bien que n’étant pas cosmologue ni même astronome (n’étant pas davantage d’ailleurs qu’un sous-atome de poussière dans l’Univers, et pas beaucoup plus à l’échelle de la planète Terre, pour ne rien dire de ma parfaite inexistence dans le cœur et dans l’esprit de l’écrasante majorité de mes contemporains), que l’univers observable dépend aussi éminemment du simple observateur terrestre, vous et moi si je puis dire, sans télescope ni même la moindre lorgnette, l’observateur qui se contente (mais au sens fort de ce terme, c’est-à-dire qui en éprouve un grand contentement) d’observer en premier lieu le ciel diurne apparent, sorte de « premier ciel » tout à fait réjouissant mais sans mystère, puis au-delà de lui, de l’autre côté du jour, l’univers indéchiffrable baigné par la nuit dont ce « premier ciel » était en quelque sorte la « fenêtre d’entrée » ou le voile qui se déchire, et in fine, donc, ses confins. Confins… quel mot magnifique, malgré sa première syllabe… et aussi sa dernière ! (encore que les fins – insupportables par définition lorsqu’elles touchent aux divers avatars du bonheur ou simplement des bonnes choses que nous vivons pour un temps donné – ne soient pas toujours des drames ou des tristesses, mais parfois de nouvelles fenêtres s’ouvrant sur des espaces vierges et des confins encore inconnus. Là encore, question de point de vue… La fin de la chenille dans sa chrysalide mène à sa renaissance en papillon, alors même que dans cette situation d’emprisonnement ou d’encerclement, elle a peut-être l’impression de mourir et de devoir sombrer dans le néant. Ou pressent-elle ce qui l’attend après ? S’imagine-t-elle déjà, comme une sorte de vaticination intérieure et muette, papillonner ?).

À propos de ce mot, ce petit souvenir impromptu où se trouve peut-être aussi l’origine de l’attraction étrange et puissante que j’éprouve pour lui. Commençant à me pencher sur la biographie de Marcel Proust, au temps perdu (et encore à retrouver) de mon adolescence, après avoir reçu comme un incompréhensible don du ciel l’épiphanie (laquelle pourrait faire l’objet non pas d’un Impromptu mais d’un volume de mille pages) de ma découverte de Du côté de chez Swann, je tombai, dans un ouvrage biographique (je ne sais plus lequel), sur cette expression qui, pour de mystérieuses raisons, transmit une intense et heureuse vibration à mon imaginaire encore vert pour ne pas dire vierge, une sensation d’éclosion poétique soudaine dans mon esprit aux antennes chasseresses d’expériences fantasmagoriques ou merveilleuses nourricières : « Illiers est situé aux confins de la Beauce et du Perche ».

Illiers, comme on sait, est le village non loin de Chartres où était enracinée depuis des siècles la famille paternelle de Marcel, devenu Combray dans La Recherche (le village a d’ailleurs été rebaptisé Illiers-Combray en 1971 par décision du ministre de l’Intérieur de l’époque, c’est dire jusqu’où peut pénétrer parfois le génie littéraire !) et matrice d’expériences fondamentales pour l’enfance du Narrateur aux yeux rétrospectifs de qui, devenu adulte et grâce à la madeleine transcendantale trempée dans du thé brûlant, ce simple lieu de vacances scolaires ou estivales devient une sorte de cité réminiscente, métaphysique et existentielle (oui, tout ça) d’où surgissent les plus précieux enseignements : « Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardins, de ma tasse de thé » (Du côté de chez Swann). Mais dans cette expression à l’apparence toute simple, à la mine de rien, relevée dans une quelconque biographie, ce sont surtout ces confins de deux territoires (ou sans doute plus exactement de deux noms de territoires : rêverie éminemment proustienne sur les noms propres. Du reste, les noms Beauce et Perche, assez lapidaires tous les deux et analogues dans leur structure phonétique – deux syllabes dont la dernière en e muet –, me semblent former un appariement idéal quoique vibrant d’une belle dissonance au plan des sons qui les réunissent par une simple conjonction et cependant semblent les opposer tels Gaia et Ouranos, avec ce Beauce monolithique plein de sombre lourdeur terrienne et ce Perche vif et stridulant qui ouvre au-dessus de lui un lumineux ciel de printemps) qui me transportèrent dans une joie incompréhensible.

Ces confins de la Beauce et du Perche (régions que je connaissais un peu en raison de courtes villégiatures que j’y avais faites dans mon enfance) me plongèrent tout d’un coup dans un monde de pure magie ou du moins dans celui d’une fantaisie de contes ou de légendes, comme si soudain je m’étais trouvé téléporté dans une dimension parallèle de Mille et une Nuits ou que j’avais chuté dans le terrier ouvrant ses merveilles à la jeune Alice… La Beauce et le Perche semblaient se parer, grâce à ces confins qui les reliaient, de l’irisation fantastique de contrées lointaines et fascinantes, ou plutôt parfaitement imaginaires, utopiques et pour cela si démesurément désirables, comme un Eldorado ou une Jérusalem céleste investissant miraculeusement les paysages somnolents de l’Eure-et-Loire. Les confins de la Beauce et du Perche devenaient comme l’espoir de la quête d’une Atlantide engloutie au-delà des colonnes d’Hercule, d’une polaire et mythique île de Thulé perdue et insituable dans les glaces au sommet du globe terrestre, ou d’un royaume du Prêtre Jean dont bien des bons esprits s’évertueraient à calculer la latitude et la longitude mais qui échapperait souverainement à toute situation terrestre pour flotter dans des régions immatérielles (dans les rêves mythomanes et mégalomanes du Prêtre ? Mais ce serait parfait…).

Confins, enfin, quelle merveille… Les confins disent quelque chose (d’un lieu généralement, mais sans doute pourrait-on appliquer ce mot ondoyant à des domaines plus abstraits) de prodigieusement éloigné, d’inaccessible, d’insondable ou d’ « introuvable », notion assez évidente appliquée au cosmos (lequel est en effet très loin… de nous du moins), mais qui – aux yeux de ma fantaisie adolescente du moins, laquelle est, pour le meilleur et pour le pire, restée intacte – se revêt du même caractère presque surnaturel lorsqu’on l’applique à la « jonction » de deux régions naturelles somme toute assez proches de Paris. Car les confins, en réalité, ne définissent pas à proprement parler un lieu, mais évoquent la zone incertaine (mais pas un « no man’s land », lequel malgré sa nature floue et mal définie demeure situable) où deux entités géographiques ou physiques connues et délimitées se rencontrent… ou sont censées se rencontrer. Car cette rencontre, cette jonction des « parties d’un territoire formant la limite extrême où commence un territoire immédiatement voisin » comme dit l’une des définitions du dictionnaire, est une rencontre des plus informelles… pour ne pas dire informe, indéterminable, un peu comme le Chaos des Grecs antiques qui n’était pas le Vide mais la Matrice encore inorganisée du monde, et c’est ce qui faisait et fait encore pour moi la magnifique vibration poétique de cette rencontre, par la grâce du mot confins.

On peut se rendre dans la Beauce ou dans le Perche. Mais peut-on se rendre dans leurs confins ? Où précisément ces confins se trouvent-ils ? Or c’est là la beauté si émouvante de la chose. Les confins (de l’Univers, de la Beauce et du Perche, ou de n’importe quels autres lieux sur la terre comme au ciel) échappent à toute précision, à toute localisation, à toute cadastration, ils sont un espace indécis et ouvert « aux quatre vents » dans l’espace physique… et par voie de conséquence, dans celui de l’imaginaire. On ne peut pas aller dans des confins (comme on va – ou plutôt comme on allait – dans un bistrot ou dans une région). Les confins – où qu’ils se « situent » – expriment l’ailleurs non définissable, l’incertain, le flou, le vague, ce que nous voyons au loin mais à quoi nous ne pouvons que rêver depuis l’endroit où nous sommes, que nous ne pourrons jamais atteindre ni rejoindre, un peu comme la vision illusoire d’une oasis au loin (et toujours plus loin à mesure qu’il avance) dans le délire de l’homme assoiffé et rampant en plein désert. Les confins ne sont pas un lieu, mais peut-être une multitude de lieux possibles… tous aussi nébuleux les uns que les autres et – pirouette ultime – s’annulant entre eux, un peu comme dans un aquarium où des poissons ichtyophages s’entre-dévoreraient…

On notera d’ailleurs que confins n’existe pas au singulier (du moins mon Robert, qui pour moi fait foi – mais en l’espèce celle du charbonnier des mots –, ne reconnaît-il ce mot que comme un « nom masculin pluriel ») et qu’il doit donc être pluriel par essence, pluralité qui est en quelque sorte sa singularité, mais qui me semble bien corroborer son caractère composite, ondoyant, insaisissable, démultiplié, fuyant, et ubiquitaire si l’on veut bien admettre qu’en pouvant se trouver en différents endroits en même temps, les confins se trouvent bien à la fois partout et nulle part… Mais toujours loin. Et, faut-il le préciser, formant toujours un espace ouvert, déchaîné (non enchaîné à des limites ou à des frontières), déréglé (non soumis au règlement des découpures territoriales), débraillé (non endimanché par une carte administrative), enfin, libre… Libre, c’est-à-dire non confiné. Car les confins, ô mes bons apôtres, jamais ne furent, jamais se seront soumis au moindre confinement. Et accessoirement, on ne pourra jamais se confiner dans de libres et introuvables confins, et c’est heureux.

Ah ! – qu’ils se disent – le fat ! le fabricateur de fadaises ! le façonnier de fariboles ! Tous ces confins sans fin, fort cons d’ailleurs, pour nous amener là… Là où nous marinons tous… comme dans un jus douteux aux effluves d’hôtel-Dieu. Dans des lieux de résidence (on va dire chez nous pour la plupart, c’est-à-dire chacun chez soi, et Dieu pour tous… ou pour certains) où nous voilà assignés et qui sont tout ce qu’on voudra – même les belles et vaste demeures, pour les plus vernis – sauf de lointains et libres confins (mais en ouvrant la fenêtre…). Enfermés dans la casbah, quoi.

Alors venons-en franco de port (pas d’inquiétude, je paye le port) aux choses qui fâchent… Car on m’aura vu venir – je suis sans illusions sur ce point – avec mes confins qui par une sorte de capillarité phonétique semblent appeler ou s’acoquiner avec ces mots désormais atrocement omniprésents dans nos esprits et dans nos vies, confiner, confinés, confinées, confinement, pas très éloignés au point de vue ou plutôt au point d’écoute de la matière sonore et puisque décidément j’ai une furieuse envie de défourailler dans tous les sens du non-sens, pas très éloignés dis-je de confiote (mot enfantin et sympathique fait de deux syllabes séparément intéressantes là encore), de confire (aux multiples sens « vieillis » et « modernes » mais dont je ne retiendrai que deux ici, toujours dans mon Robert : « Fixer de façon immuable dans une attitude » et – plus précisément pour confit, ite – « Qui a un comportement affecté, retenu, de la componction. Un homme confit. Figure, mine confite, douce, mièvre ». On n’est vraiment pas loin des confinés de base d’aujourd’hui, confits pour les uns en dévotion – la fin des temps est proche ! On vous avait prévenu ! Repentez-vous, il en est encore temps ! – et pour les autres en hâte paralysante du déconfinement à venir où l’hubris le plus redébridé sera censé reprendre ses droits), ou encore de confabuler ou « s’entretenir familièrement avec quelqu’un » : le contraire même du confinement solitaire, aux antipodes de ces foutus masques sur la tronche quand on ose sortir de sa taule, et plus opposé encore à cette odieuse « distanciation sociale » qui si elle persiste – et c’est fort possible – après tout ce merdier et sous le règne despotique du fameux déconfinement futur, signera la fin dernière de notre civilisation déjà agonisante depuis longtemps. Car comment confabuler avec quelqu’un à deux mètres de distance ? Peut-on faire de douces ou de dolentes confidences, chuchoter ou murmurer « fort » à l’oreille socialement distanciée d’un ami cher (genre moi ici et toi à l’autre bout de la pièce. Du reste, pas facile de trinquer non plus dans cette situation, ou alors il faut avoir le bras très long…), et avec un masque chirurgical en guise de visage radieux ? Enfin, quel sourire complice et fraternel pourrait-on lui offrir avec cette peau synthétique d’une blancheur d’hospice barrant notre face ainsi elle-même confinée dans le plus désespérant anonymat ?

Enfin confabuler me semble être l’un des mots les plus enchanteurs qui fut jamais, résonnant naturellement (du moins à mes oreilles peut-être atteintes du virus de la déformation de tout pour en faire n’importe quoi) avec le mot fabuleux, lui-même issu des fables, y compris celles que j’ai parfois la faiblesse de m’inventer sur le mode impromptu, et qui seules m’enchantent encore dans l’écrasante et contagieuse désespérance planétaire…

Et maintenant enfin ô mes frères, ô mes sœurs, ô mes amis, ô mes ennemis, et ô la multitude des indifférents, puisque je me suis risqué à ces hasardeuses promiscuités phonétiques, j’achève vaillamment mon suicide stylistique et paronomastique avec l’ultime prière du confiné pécheur ou du pécheur confiné (tous deux confirmés), j’ai nommé confineor… ah non ! C’en est trop ! Faut pas pousser la bonne ouaille du bon Dieu dans les orties du Diable ! Préparons-nous plutôt pour la confession dernière, il est encore temps avant que Daniel, Ézéchiel, Zacharie et Jean le plagiaire à leur suite (tous magnifiques prophètes précis d’apocalypses toujours à venir) n’aient eu vraiment raison bien avant tous les Cassandre d’opérette d’hier et d’aujourd’hui, et avant que tous les virus du monde et de tous ses Navarre ne nous ensevelissent plus sûrement encore que l’astéroïde écrabouillé sur la Terre pour forer son prodigieux cratère de Chicxulub n’a eu la peau, à peine le temps d’un souffle, il y a soixante-six millions et quelques poussières d’années, de tous les redoutables et indestructibles dinosauriens possibles et imaginables, enfin avant que l’Apocalypse dernière et révélatrice (libératrice?) ne nous emporte pour tout de bon dans un irréfrénable souffle pestilentiel…

Oh oui, c’est ça, voilà où mon cerveau malade et bruissant cependant des inaltérables et bienheureuses contiguïtés, déformations ou contaminations phonétiques de la langue française, voilà dis-je où ce cerveau me mène avec ce confineor-confiteor : j’aimerais bien que le premier homme touché non par la grâce mais par ce foutu bouillon d’onze heures sorte de l’anonymat et de son trou à rat et fasse universelle amende honorable, à la face masquée ou pas de la planète entière, confinés et non confinés (et même non confinables, et y’en a beaucoup les uns sur les autres de par le monde et qui n’ont guère le luxe finalement assez bourgeois de pouvoir se confiner seuls ou en petite famille) dûment réunis pour écouter sa supplique, oh oui j’aimerais tant que cet Adam putride du « nouveau monde » où il nous a plongés se fende à genoux et face à nous d’une bonne vieille Confession (d’abord au bon D.ieu bien sûr – à tout seigneur tout honneur –, et accessoirement à ses milliards de congénères à cause de lui sens dessus dessous), une confession qui ne guérirait personne mais ferait peut-être marrer tout le monde, ou à tout le moins nous donnerait la dérisoire satisfaction de voir sa tronche confite en repentance :

Confiteor Deo omnipotenti…

« Je confesse à Dieu tout-puissant être le premier bâtard de l’enfer à avoir bouffé un pangolin léthifère là-bas aux confins de l’Empire Céleste, et de ce fait d’être le foutu patient zéro qui a réussi à plomber l’humanité entière, exploit des plus notables pour un seul homme on en conviendra ». Amen… ou pas.

Bon, tant qu’on ne remplace pas la Messe du Couronnement par celle du Confinement, tout va bien… Mozart peut continuer à reposer peinard et sans se retourner, dans sa fosse commune.

(Il faudra bien un jour, je le dis ici en incise tout à fait arbitraire et fantasque, mais j’y pense à cause de l’homme prodigieux dont il a été question plus haut et qui m’a amené aux confins, que je m’attaque au continent Michel Leiris, autre homme tout à fait prodigieux, selon moi le plus grand écrivain du 20ème siècle avec Marcel Proust – on pourrait d’ailleurs dire aussi bien d’eux « face à face » qu’ils étaient deux esprits en miroirs jumeaux, dans les mondes invisibles bien sûr puisqu’ils ne se sont pas connus –, et qui dans le portrait qu’en a fait son ami Francis Bacon a tout à fait l’air du parfait confiné introspectif et tourmenté, ce qu’il était d’ailleurs, tout comme Marcel… Mais revenons à nos très cohérentes digressions).

Laissons maintenant l’hypothétique pécheur originel à ses éventuels remords (il est d’ailleurs sans doute mort, re-mort et retourné à l’état de poussière). Il est temps de finir ce cirque par une considération des plus sérieuses (peut-être est-il encore temps, faut voir), et de parler un peu de l’avenir radieux qui nous attend. Tout le monde semble-t-il, et c’est bien compréhensible, nourrit sa propre vision, ses propres espoirs ou ses propres illusions sur ce que sera « la vie d’après », après l’enfermement imposé, après le blocage de tout partout, après l’épidémie si même elle doit prendre fin un jour, « gestes barrière » conservés ou non pour la nouvelle éternité qui commencera alors, masque ou pas masque, travail « comme avant » ou chômage pour toujours, immunité générale ou celle de quelques veinards, etc, etc, etc, je ne m’avance pas plus sur ce terrain piétiné par à peu près tout le monde et qu’on appelle ordinairement l’actualité, présente ou supposément à venir (j’en profite d’ailleurs pour rappeler ceci que personne ne me demande mais que je vais dire quand même, à savoir que les Impromptus, qu’on les apprécie ou qu’on les conchie – j’ai eu vent que les deux cas de figure existaient –, sont tout ce qu’on voudra sauf des « commentaires de l’actualité », même lorsque celle-ci y est présente d’une certaine façon. Ce n’est depuis le début qu’une suite de pochades qui tentent, parfois en effet à partir de réalités du moment, de travailler comme les faibles capacités de leur auteur le permettent, une certaine veine de l’imaginaire, de la fantaisie, du caprice ou de la foucade, en hybridant autant que possible – pour une harmonie ou pour une cacophonie, d’ailleurs souvent interchangeables – toute sorte de matériaux, dans la forme comme dans le fond. Je pourrais en dire plus mais j’abuserais inopportunément de l’autorisation parfaitement arbitraire que je m’accorde de me commenter moi-même en lieu et place de la fameuse actualité).

Alors puisque tout le monde, chroniqueurs pomponnés et componctueux de plateaux désertiques ou zombies à bibliothèques ostentatoires exhumés par Saint-Skype, citoyens orphelins de bistrots ou gouvernants péremptoires dépourvus de la moindre boussole en état de marche, logorrhéiques patentés tentés d’en dire toujours plus ou taiseux qui n’en pensent pas moins, puisque tout le monde dis-je y va de son couplet, tonitruant ou in petto, sur la « vie d’après », vas-y coco, prends le micro désinfecté, c’est à toi…

« Pour ma part, je prône un gigantesque et irrépressible mouvement de désobéissance civile mondiale, et chez nous en particulier eu égard à ce clownesque « déconfinement » version déconfiture gouvernementale (déconfinement que dans un monde idéal – je vous rassure, on y est pas encore – nous pourrions d’ailleurs décider dès maintenant, sortir en masse sans attendre et retrouver le monde et les autres à l’ancienne, sans respecter nulle décision politique d’aucune sorte), vivons comme avant, vivons comme toujours, la nuit des temps comme qui dirait (on aura tout loisir de crever quand notre heure sera venue), vivons comme des millénaires de civilisation tactile, virile et érotophile nous ont appris à vivre (certes pour le meilleur et pour le pire), même si convenons-en (et Dieu merci) elle n’est pas réductible à cela, vivons ou plutôt réapparaissons dans le monde tels des diables sortant de leurs boîtes, en arpentant villes et campagnes bondées ou non, en discutant à ciel ouvert et face à face, en nous rassemblant, en nous embrassant (pour ceux dont ce serait la marotte), en confabulant avec un élu de cœur dans la douceur ou l’amertume des confidences, en nous postillonnant à la gueule quand on se parle fort et joyeux ou quand la tablée se gondole à gorge déployée, et bien entendu, on me voit venir une fois de plus (il n’est pas toujours bon d’être imprévisible !), en baisant ! Merde, comment baiser dans la distanciation sociale ? Moi j’ai essayé l’autre jour avec une dame fort accorte et diablement consentante mais sagement postée à deux mètres de moi, et j’ai été obligé d’avouer tout penaud (en revérifiant quand même) que j’étais un peu court… Elle a rigolé sous son masque, c’était toujours ça de pris… Quand elle est partie, je me suis demandé à quoi pouvait ressembler son visage… Mais nom d’une pipe (ou plutôt non d’une pipe, même de ça elles ont peur maintenant, des fois que le virus se transmettrait par la bite ; moi je ne suis pas spécialiste, mais je ne l’ai pas vu répertorié comme un organe de contagion), c’est ça le monde qu’on veut pour après ? « Et l’épidémie alors, mon con ? Et tous les morts qu’elle ferait si on recommençait à vivre comme avant ? » Con je suis peut-être, mais pas assez pour me lancer sur ce terrain. Je ne sais pas ce qui se serait passé si le monde (et pas seulement la France) avait d’emblée joué la carte « open bar » pour l’épidémie (la laisser filer à sa guise) et parié sur l’immunité collective de l’humanité entière par propagation maximale de la bébête. Ce qu’on dit, ma bonne dame, c’est que le taux de létalité de ce virus sur l’ensemble d’une population contaminée est relativement faible, voire très faible, rien à voir avec d’autres virus et d’autres épidémies, grandes pestes du passé, grippe dite espagnole (ces pauvres Ibères n’y étaient pourtant pour rien), Choléra, Sida, Ebola, En-Veux-tu-en-Voilà, j’en passe et de moins réjouissantes… Alors morts pour morts (et je prie qui voudra bien de croire que c’est dit sans aucun cynisme), on peut se demander si ce confinement aux conséquences encore incalculables (et qui fera probablement bien plus de victimes que le virus lui-même) était bien une bonne idée… Ce qui est sûr, c’est que pour la plupart des dirigeants des pays du monde (à l’exception en effet de ce fou furieux mais très intéressant et tout à fait ubuesque Jair Bolsonaro au Brésil), c’était une carte impossible à jouer politiquement. Cela revenait à dire « On laisse filer l’épidémie, tout le monde se choppera le virus, il y aura des morts en pagaille (surtout des vieux, des diabétiques et des obèses, alors relativisons…), mais c’est la loterie de la vie ! Mais ceux qui resteront s’en seront débarrassé comme qui rigole et en seront en quelque sorte auto-vaccinés et ne risqueront plus rien… Et comme ça on continue à vivre comme d’habitude. N’ayez pas peur, vivez, sortez, embrassez qui vous voudrez et accessoirement, continuez à travailler. Business is business. Elle est pas belle la vie ? ». Trop transgressif. Trop disruptif. Impossible à avouer. Trop mal pensant. Peut-être finalement l’humanité s’est-elle retrouvée confinée en raison d’une sorte de bien-pensance… Un humanisme couard et mortifère ».

Fariboles, fadaises, fabulation, je sais bien… C’est ma maladie à moi. Pas contagieuse, mais alors pas du tout. Et mes écrits peuvent postillonner autant qu’ils peuvent (ce qu’ils ne se privent pas de faire), ils n’attenteront jamais à l’intégrité physiologique des rares lecteurs qui se prennent dans la face cette pulvérisation plus ou moins recommandable. C’est toujours ça.

Quoi qu’il en soit, et pour maintenant prendre la tangente car il faut bien « passer à autre chose » (comme par exemple, au hasard, se remettre à écrire ou arrêter à nouveau, passer de l’enfermement à la liberté et parfois hélas, car toujours la roue tourne dans la vie humaine, parfois, donc, vice versa), ce dernier mot : j’ai toujours vécu plus ou moins confiné, en moi-même d’abord et, il est vrai aussi, chez moi, dans mon modeste mais si miraculeux « lieu de résidence » (tout le monde n’a pas la chance d’avoir un chez soi), entre des murs, sous un toit et sur un sol que le Très-Haut, résidant Lui bien au-delà de tous confins, a eu la grande bienveillance de me donner et de me conserver à travers le temps. J’ai certes beaucoup voyagé, vu beaucoup de pays (plus par obligation professionnelle que par vocation voyageuse d’ailleurs), gesticulé comme tout un chacun dans toute sorte d’entreprises tournées vers l’extérieur et basées sur l’action et non sur l’introspection, j’ai cédé comme tout le monde et plus qu’à mon tour, en raison de ma condition « faible, mortelle et misérable », au divertissement pascalien par angoisse de « demeurer en repos dans une chambre », bref, il m’est arrivé de fuir mon chez moi (ce qui revenait peut-être à me fuir moi-même), aussi sûrement que je le retrouvais avec bonheur lorsque l’angoisse de m’y retrouver seul et enfermé se dissipait et que je renouais avec les joies insondables de l’introspection solitaire et les espoirs utopiques d’atteindre à une sorte d’ataraxie…

Peut-être certains auront-ils rêvé, confinés, aux confins de tous les territoires de la terre et du ciel, ou de paysages intérieurs qu’ils n’avaient jamais aperçus auparavant… Je me mets dans le lot. Puis le jour venu, nous sortirons, et nous oublieront toutes ces fadaises, fariboles et autres fabulations. Nous vivrons, agirons, nous passerons enfin à autre chose… Ou peut-être certains se rendront-ils compte qu’il ne le vaut mieux pas, et se diront que finalement c’était très bien comme ça. Comme une révélation du confinement. C’est tout le mal que je leur souhaite.

Mais je poursuivrai toujours, fût-ce dans ma chambre encore longuement occupée, la vision intérieure, du côté d’Illiers-Combray, ou de tous les côtés du monde, et enfin en moi-même, la recherche de merveilleux et inaccessibles confins…