Retirance

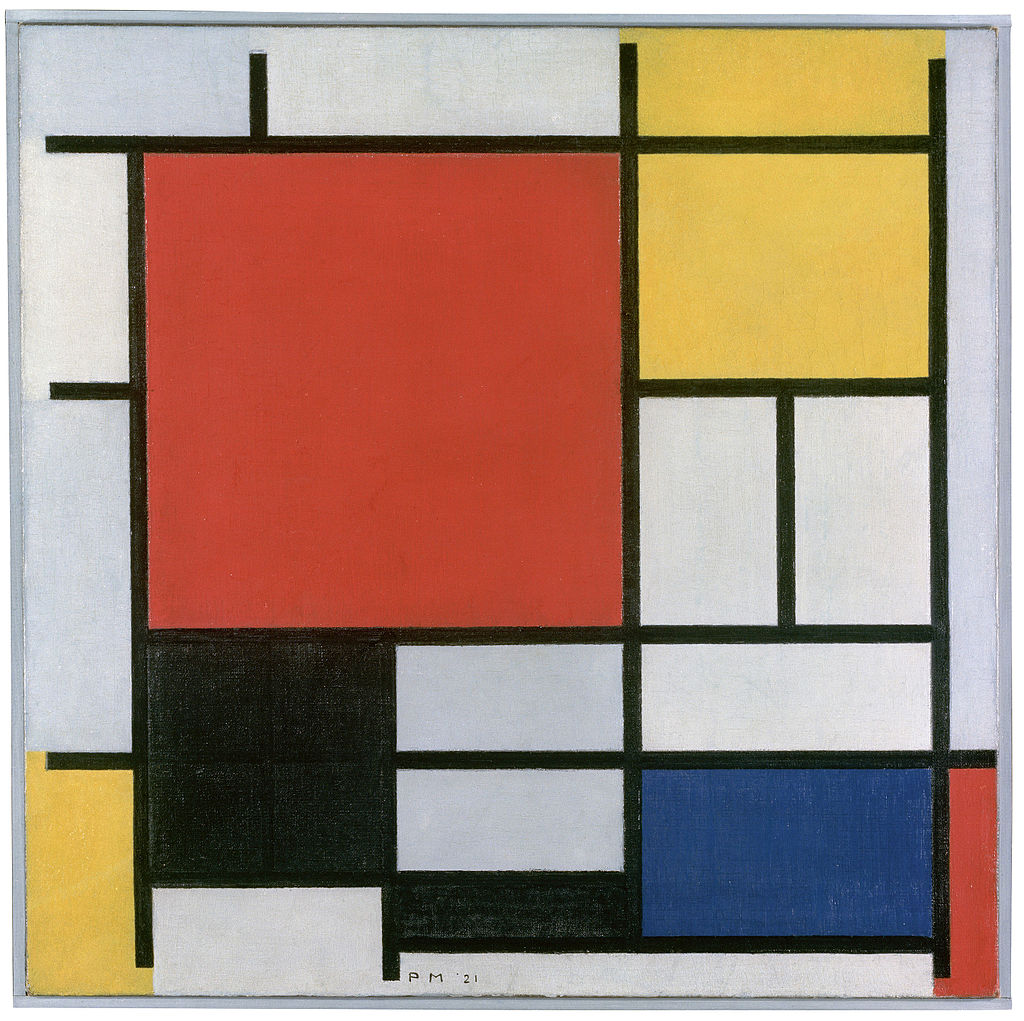

Piet Mondrian, Composition en rouge, jaune, bleu et noir, 1921, huile sur toile, 59,5 × 59,5 cm, Gemeentemuseum.

Retirance

À mes chers parents, Jean-Pierre et Jocelyne, qui ne lisent pas des textes que cependant j’écris grâce à eux…

« Ma vie solitaire m’a permis de recréer par la pensée ceux que j’aimais et j’ai toujours près de moi un cher Antoine comme aux jours où il a été si bon pour moi. Mais toi, depuis si longtemps te souviens-tu encore de moi ? »

Marcel Proust, Lettre à Antoine Bibesco, novembre 1909.

J’ai voulu dans un premier temps intituler cet Impromptu « Je me souviens », en référence (sinon en hommage) au fameux livre de Georges Perec. Puis, après l’avoir écrit, j’y ai renoncé. C’est que j’avais l’intention, en partant la fleur au clavier, de m’ « essayer au même exercice », de donner dans le « lapidaire », la formule courte et saisissante, l’éclair du souvenir qui se fige dans la phrase brève et dont l’accumulation anaphorique (« Je me souviens » au début de chaque phrase-souvenir) finit par instiller un effet des plus hypnotiques, comme le fait si merveilleusement Perec dans ce qui ressemble à une anamnèse à la fois ludique et profonde, légère et intense… Très énigmatique dans son apparente simplicité. Comme si Perec avait cherché, sans avoir l’air d’y toucher, en ne livrant sèchement que de simples souvenirs, à percer le mystère de la mémoire.

Je n’y suis pas parvenu. Ai-je vraiment essayé ? J’en avais l’intention en tout cas, ou plus exactement sans doute, le rêve, et j’espère y arriver un jour. Du moins j’espère vraiment essayer. Mais comme toujours, il a fallu que je m’étale, que je tartine, que je logorrhéise à outrance, enfin que je m’égare… Une idée en entraînant une autre, une parenthèse venant toujours s’immiscer dans un fil conducteur déjà lui-même zigzaguant en état d’ébriété (jamais bon pour un conducteur), je me suis écarté d’emblée du chemin clair et spartiate de l’ami Perec pour suivre – comme dominé par une sorte de fatum – ces voies qui sont les miennes (plutôt des pentes qui m’entraînent inexorablement) et qui toujours semblent vouloir rejoindre mille destinations pour finalement peut-être n’en atteindre aucune (si ce n’est, hélas, le splash terminal…).

J’ai toutefois conservé le principe de l’anaphore « Je me souviens » en tête de chaque paragraphe, comme une sorte de vestige de mon intention première, mais un vestige vivant si je puis dire, parce qu’il en est resté tout de même la notion essentielle du souvenir, les choses dont je parle trouvant toutes leur point de départ (mais non leur développement ni leur point d’arrivée d’ailleurs souvent « flottant » plutôt qu’affermi) dans un souvenir plus ou moins ancien, souvenirs de lecture ou d’histoire littéraire pour la plupart, souvenirs « mentaux » donc (essentiellement dus aux pensées et aux émotions procurées par la lecture), mais souvenirs restés pour moi aussi vivants et souvent plus vivants encore que ceux de l’expérience dite « vécue » auxquels on les oppose en général assez bêtement, comme si les émotions, les pensées, les ondes intérieures propagées par la lecture, et parfois les véritables infléchissements qu’elles impriment à notre sensibilité (donc à notre vie entière) n’étaient pas des « événements » et de l’expérience aussi vécue que notre action sur le monde extérieur ou que l’action de celui-ci sur nous-mêmes (chauffe Marcel ! : « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue, c’est la littérature » – Le Temps retrouvé).

Enfin, on le verra (et je prie le lecteur, fantôme ou non, de bien vouloir excuser cette note liminaire « auto explicative », comme si la galéjade à venir nécessitait un mode d’emploi – toujours Perec… –, la seule excuse que je puisse moi-même y trouver étant dans cette foutue tachypsychie dont il semble que je sois atteint et que clopin-clopant, je tente de convertir en écriture), il y a du « confinement » dans tous ces souvenirs, mastodonte sur nos têtes oblige, mais pas tant que ça finalement (ras-le-bol de ce mot et de ce sujet dans leur version étroitement actuelle), ou en tout cas pas seulement, bien que je doive reconnaître que cette idée de confinement ait étrangement contribué à tirer le fil du souvenir… Et puis d’une certaine manière, imposer à mes souvenirs de retrouver l’idée de confinement (au sens large du terme et non pas bien sûr dans son étroite version actuelle) dans la littérature ou dans l’histoire littéraire, comme une sorte de contrainte thématique, me semblait être aussi un exercice (vaguement) oulipien…

*

Je me souviens du dénommé Robinson Crusoé, accidentellement confiné sur une île déserte pendant 28 ans en plein 17ème siècle (et accessoirement en plein océan Atlantique), un confinement à ciel ouvert au sein vierge de somptueux paysages de « matin du monde », et dans une solitude toute relative puisque l’île se trouve être la destination intermittente d’individus qui pour être cannibales n’en sont pas moins des hommes. Pour des raisons qui encore à ce jour m’échappent complètement, car il a tout du gars bien, intelligent, courageux, honnête, capable, plein de ressources, ce personnage m’a toujours inspiré une diffuse antipathie, un sentiment trouble et larvé de rejet, et pour tout dire, une sérieuse envie de le baffer. Vraiment incompréhensible. Si ce n’est à reconnaître que je me sens dénué moi-même de toutes ces qualités. D’où ce rejet stupide qui serait inspiré par quelque chose de bassement envieux. Mais peut-être est-ce parce qu’il a justement – d’un point de vue romanesque – trop de qualités, qu’il est donc trop beau pour être « fictivement vrai », et que par ailleurs, il a échoué sur cette île (que dans son isolement interminable il baptise « île du désespoir », ce qui semble dénoter une sorte de carence dans sa foi religieuse revendiquée, où la confiance en le Très-Haut, même dans les pires épreuves, devrait toujours être de mise, épreuves qui devraient même faire l’objet d’une reconnaissance joyeuse envers Lui car nul doute qu’aux yeux du croyant confiant elles recèlent toujours un bien caché, et à tout le moins ne jamais conduire au désespoir, bon pour les païens) alors que le vaisseau sur lequel il était embarqué (et dont il sera le seul rescapé du naufrage) avait été missionné pour se procurer comme qui rigole des esclaves africains, tout l’équipage y compris lui-même trouvant cette entreprise tout à fait normale. Ce qui ne peut guère me le rendre sympathique. Mais c’est là un jugement rétrospectif complètement vide de sens, émis à la lumière de valeurs « humanistes » devenues normales pour nous mais qui n’existaient pratiquement pas au 17ème siècle, même dans les meilleurs esprits. Cela étant dit, je le soupçonne fort de s’être envoyé plus qu’à son tour – voire tous les jours, et pas seulement le cinquième, des longues semaines passées ensemble – le fameux Vendredi (dans des « pages » qui bien sûr n’existent pas dans son chaste récit à la première personne), dont l’ « innocente » description physique qu’il en donne est très flatteuse pour ce « sauvage », tout en le convertissant au christianisme qui – d’ailleurs aussi « raide » sur ce point que autres religions, à commencer par le judaïsme dont il est pour une grande part l’héritier « moral » – proscrit rudement ces pratiques « contre nature ». Rien de mal à l’aventure homosexuelle (du moins toujours à nos yeux d’aujourd’hui, ou en tout cas pour une majorité d’entre nous), c’est simplement que dans cette hypothèse, la façade lisse et parfaite du jeune Anglais prosélyte en prendrait (tout comme son fidèle serviteur et sauvage « ami ») plus d’un coup.

Je me souviens être « tombé », jeune, dans À rebours comme dans un bain délétère et merveilleux alors fait pour moi, avec ce Jean Floressas des Esseintes qui décide de s’enfermer dans un pavillon à Fontenay-aux-Roses pour n’en plus ressortir, tournant sèchement le dos à la société de son temps, à l’action extérieure, aux entreprises de toute sorte, aux plaisirs matériels et charnels, enfin à l’humanité entière, toutes choses qu’il pense avoir suffisamment connues et dont il éprouve maintenant un profond dégoût, pour ne s’entourer que de choses propres à repaître sa faim de beauté et d’intelligence rigoureusement « choisies » (livres, tableaux, parfums, fleurs, pierres précieuses, tous objets ayant en commun leur caractère précieux et rare). Un confinement d’esthète névrosé (Huysmans emploie plutôt le terme de « nervosisme » à son sujet) et peu sympathique (ce dont peu lui chaut puisqu’il ne fréquente plus personne et qu’il se fout quoi qu’il en soit de ce que toute la valetaille humaine peut penser de lui), pour un grand livre qui m’avait fasciné par la sombre sophistication de son climat faisandé et la flamboyance de son verbe, mais avec lequel le temps m’a fait prendre mes distances. La misanthropie de Jean des Esseintes et ses prétentions exclusivement esthétiques, basées sur la « rareté » des choses vraiment belles et les sensations les plus ultimes, les plus « raffinées » qu’elles peuvent procurer, ne m’enchantent plus guère (je les trouve même désormais assez vaines pour ne pas dire grotesques), et je trouve avec le recul que ce livre au style prodigieusement inventif a justement le défaut, ou plutôt la limite, d’être « trop bien écrit », ou du moins d’un « bien écrit » trop fabriqué, trop visible (ce qui à mon humble avis – qui n’est donc plus celui de l’époque de ma première lecture –, n’est pas le cas des plus hautes œuvres littéraires dont la préoccupation du « bien écrit » – certes indispensable, il ne s’agit pas de verser bêtement dans l’apologie du « mal écrit » – passe bien après celle du naturel et de la sincérité de leurs auteurs, quitte à ce qu’il s’y glisse parfois maladresses ou approximations), donnant ainsi le sentiment d’une virtuosité enivrante au détriment du naturel et de l’émotion brute…

Je me souviens des fréquents et longs séjours de Gérard de Nerval en « maisons de santé ». C’est par le ressouvenir d’une biographie de l’écrivain, puis en relisant plus récemment Aurélia (ou le Rêve et la Vie), texte ultime terminé ou plutôt laissé suspendu avant sa décision d’en finir, à 46 ans, dans la nuit du 25 au 26 janvier 1855, en allant se suspendre lui-même à une grille pour « délier son âme dans la rue la plus noire qu’il pût trouver », comme l’écrira plus tard Charles Baudelaire, que cette pensée m’est revenue. Dans Aurélia, Nerval évoque certains de ses internements pour cause de « folie » (cause établie « médicalement » et grassement étalée dans la presse de l’époque à son grand détriment mais qu’il réfutera toujours avec la plus vive indignation, conscient de ses dérèglements et conservant toujours en ceux-ci non seulement sa lucidité mais un souci constant d’objectivité, revendiquée en particulier dans Aurélia), mais il le fait en gommant les renseignements biographiques trop précis (alors même que le texte, jusque dans son caractère « délirant », appartient clairement au genre autobiographique), de façon à universaliser son expérience, sa pensée, ses visions, ses rêves et, si l’on peut dire, sa traversée du temps (y compris à rebours de celui-ci). Une vie alternant, à partir de 1841 (il est alors âgé de 33 ans), année de sa première grande « crise » et de son premier internement, périodes d’enfermement contraint et périodes de « remise en liberté », celles-ci donnant lieu souvent à de providentielles évasions par des voyages dont il avait toujours eu un besoin vital. Il fera d’ailleurs (et écrira) son fameux « Voyage en Orient » dès après sa première crise et un dur internement de plusieurs mois (presque toute l’année 1841), embarquant en 1842 pour les horizons nouveaux, lointains et ésotériques du Levant qui lui inspireront un livre étrange et magnifique aux développements tortueux faisant s’entrelacer jusqu’à ne plus pouvoir les distinguer l’observation et l’imagination, le « reportage » et la pure invention. Mais d’une certaine manière, toute son œuvre est empreinte de cette passion du voyage qu’on a même pu qualifier (comme à peu près tout le concernant) de maladive, de « bons médecins » et même certains de ses bienveillants amis allant jusqu’à diagnostiquer chez lui (l’obsession et la « compétence » médicales, y compris chez les parfaits béotiens, ne datent pas d’aujourd’hui…) une forme de dromomanie, ou le besoin irrésistible de marcher ou de faire des voyages. Le voyage, pour Nerval, ne se « limitant » pas aux contrées lointaines et dites « exotiques », mais commençant et prenant déjà des proportions d’univers à explorer dès sa sortie de chez lui ou de l’asile, ses voyages à Montmartre, à Saint-Germain ou dans le cher Valois de son enfance valant autant sinon plus que les ensorcellements d’Alexandrie, de Damas et de Beyrouth auxquels il cédera sans être complètement dupe de leur possible facticité… Enfin il réalisera dans Aurélia la synthèse terminale de tous ses voyages, il en fera le voyage des voyages, traversant tous les espaces et tous les temps, toutes les dimensions de la vie et du rêve, surtout se traversant lui-même jusqu’aux confins d’une connaissance absolue de soi, pulvérisant dans son écriture comme en une pluie fine de poussière d’or, l’intuition de sa fin prochaine…

Quant à la biographie, il s’agissait de l’album de la Pléiade consacré à Nerval, très bien fait, les auteurs, spécialistes de l’écrivain, et tout en fournissant un travail historique d’une grande rigueur, infusant dans leur texte toute l’affection fraternelle qu’ils éprouvent pour lui (qualité précieuse pour qui se veut biographe). Je ne sais pourquoi, j’ai particulièrement retenu (y repensant étrangement assez souvent et sans raison apparente), avec une émotion encore vive aujourd’hui, les séjours prolongés de Gérard dans la maison du docteur Esprit Blanche, psychiatre qui avait des idées et des méthodes toute à fait neuves en un temps où la psychiatrie était essentiellement contraignante, carcérale, répressive, d’une dureté et d’une cruauté inimaginables (dont Gérard a si douloureusement connu l’aveuglement et les coups de trique quand il n’avait pas la chance d’atterrir chez Blanche) : « Le Dr Esprit Blanche a une autre idée que ses prédécesseurs de la thérapeutique à appliquer à la folie : il exclut la répression, la camisole de force ; c’est par la douceur, la compréhension qu’il soigne ses malades », nous disent les auteurs de l’album (peut-être Nerval a-t-il perçu confusément dans cette figure solaire et protectrice un reflet réconfortant de son propre cœur, lui qu’on avait surnommé – et dans l’esprit de certains avec une pointe de mépris – « le doux Gérard », parce qu’il avait en effet un cœur d’or et la sensibilité intacte d’un enfant démuni face à la dureté du monde). Le bon docteur a d’ailleurs sans doute compris, notamment lorsque Gérard écrivait Aurélia à l’occasion de l’un de ses derniers internements, à quel point l’écriture pouvait avoir sur lui un bénéfique effet thérapeutique ou au moins libérateur (et en particulier parce que précisément Gérard se trouvait confiné de force et qu’il devait trouver dans l’écriture un providentiel moyen d’évasion), idée qui aurait paru totalement fantaisiste à ses confrères dont la plupart n’auraient certainement pas laissé se jouer pareille mascarade dans leurs respectables établissements. Laisser un fou écrire ! Et puis quoi encore ?

Gérard de Nerval, infatigable voyageur, l’homme et l’esprit libres par excellence, toujours à la recherche de nouveaux horizons, toujours repoussant les limites de l’espace pour rejoindre une destination prochaine, toujours à venir, toujours au-delà, au-delà des fleuves, des mers, des frontières, des villes et des campagnes, des modestes villages et hameaux de son Valois qui dans son regard et dans sa mémoire deviennent autant de cités mythiques, voyageur du temps aussi, lui qui – c’est particulièrement perceptible dans Aurélia – a « visité » toutes les époques et toutes les civilisations, l’utopie chevillée à l’âme de pouvoir retrouver leur origine commune et leur unité perdue, finalement enfermé « pour son bien » et surtout pour celui d’une société tenant par-dessus tout à son sommeil de plomb dépourvu du moindre rêve, s’en est allé avec bonheur (je n’en doute pas un instant, en dépit des épouvantables souffrances qu’il a connues), avec l’immense générosité de nous y amener avec lui, dans les prodigieux confins intérieurs du Rêve et de la Vie.

Je me souviens de ma joie lorsque je tombai, il y a quelques années, chez un bouquiniste des quais de Seine, sur un volume de Valéry Larbaud que je n’avais pas et dont j’ignorais même l’existence, alors que cet écrivain m’était d’un prix égal (c’est-à-dire inestimable) à celui qu’avaient pour moi d’autres écrivains-frères dont les œuvres que j’avais pu en lire avaient creusé en moi, tout comme avaient fait les siennes, comme des sentiers sur lesquels je cheminais avec bonheur, réchauffé que j’étais à leur lumière transparente, attentif à la multitude de leurs mystérieuses résonances, grisé de leurs senteurs entremêlées et changeantes, joie redoublée de celle que me donna son titre : « Lettres d’un retiré ».

Je trouvai d’un seul coup, comme si ce « simple titre » voulait me parler, ou plutôt m’entraîner, me happer, et comme si quelque chose en moi-même lui répondait ou lui correspondait, je trouvai dis-je que ce mot, retiré, dégageait une étrange puissance, un magnétisme irrésistible, une sorte d’absolu de la solitude et du détachement du monde… Bien autre chose, donc, que si à sa place cela avait été, par exemple, les mots « isolé », « solitaire », « esseulé », à plus forte raison « Lettres d’un retraité », qui a priori aurait moins évoqué l’image d’un digne épistolier reclus dans une ombrageuse retraite spirituelle que celle de lettres écrites dans l’ennui abyssal des dimanches par un quelconque papy-gâteau. Il me semblait percevoir dans ce mot, retiré, l’image d’un homme non seulement isolé ou solitaire, mais l’idée d’un choix net et radical de cet isolement ou de cette solitude, un retranchement délibéré et résolu du monde extérieur et de la compagnie des hommes : un homme qui ne subit pas la solitude ou l’isolement, mais qui les choisit. Et puis résonnait dans ce « retiré » l’image d’un éloignement considérable, comme une chose devenue inaccessible tant elle a pris ses distances, inaccessible physiquement du fait d’un phénomène d’étendue devenue trop grande pour être arpentée ou traversée, mais aussi humainement en ce qu’elle évoque un homme trop reclus en lui-même pour être atteint, rejoint ou retrouvé par d’autres hommes. L’image d’un exil intérieur sans retour.

Enfin ce retiré, précédé de « Lettres d’un », le tout formant le titre du volume, renvoyait tout de même à une forme d’action, du moins de travail, et non à la possible inertie ou à l’atonie d’un « retiré » qui ne ferait rien de ses dix doigts ou de ses méninges dans sa situation d’isolement, puisque écrire des lettres suppose non seulement un travail, un effort, une forme d’action (« Alors que la moindre phrase qu’on doit écrire exige un simulacre d’invention, il suffit en revanche d’un peu d’attention pour entrer dans un texte, même difficile. Griffonner une carte postale se rapproche plus d’une activité créatrice que lire La Phénoménologie de l’esprit », disait Cioran), mais aussi, comme par un mouvement inverse à celui du choix de la solitude, une réouverture vers le monde, un élan vers les autres, puisqu’à toute lettre, il faut bien un destinataire…

Cependant, tandis que ce sentiment de joie continuait à se diffuser, se profilait aussi un certain étonnement. L’idée d’un homme orgueilleusement « retiré » (certes, d’une certaine manière, commune à tous les écrivains, à tous les artistes, qui ont nécessairement besoin d’un certain isolement, d’une certaine dose d’ « éloignement du monde » pour se livrer à leur travail, sinon par goût personnel pour la solitude, au moins par obligation pratique) ne correspondait pas vraiment à l’image que j’avais pu me former de l’homme Valéry Larbaud lorsque j’avais reçu l’enchantement des Poésies de A. O. Barnabooth et de A. O. Barnabooth, Son journal intime, œuvres où de toute évidence il s’est mis entièrement sous le masque du « riche amateur » Barnabooth, masque du reste assez transparent pour la bonne et tautologique raison qu’il n’a jamais cherché à le rendre opaque. On y sent au contraire un homme ouvert, sympathique, chaleureux, éminemment sociable, assoiffé de communication, sensible aux moindres frémissements des autres et du monde. Certes, il fait partie du petit cénacle de ce qu’on pourrait appeler les « écrivains riches » non pas pour avoir vendu beaucoup de livres ou gagné beaucoup d’argent dans une entreprise quelconque, mais simplement pour avoir bénéficié ou hérité d’une richesse familiale (comme Marcel Proust ou Raymond Roussel par exemple). Une richesse « déjà là » à leur naissance. Mais cela n’a pas fait pour autant de Valéry Larbaud un type orgueilleux, hautain, foncièrement solitaire et destiné à tourner le dos au monde (comme par exemple l’opulent, misanthrope et assez antipathique Des Esseintes de À rebours), et encore moins, me semblait-il, un « retiré de vocation ».

Alors pourquoi, me dis-je en emportant le volume après l’avoir acheté à un prix « quais de Seine », c’est-à-dire plus cher que partout ailleurs (une taxe intégrée pour « lieu d’achat avec vue imprenable sur la Seine » ?), pourquoi, signées Valéry Larbaud, ces « Lettres d’un retiré » ?

Peu importe en fin de compte – du moins en l’occurrence – qu’il s’agisse là d’un « titre d’éditeur » et non pas d’un choix de l’auteur des lettres lui-même, puisque le recueil a été constitué – et titré – en 1992 par l’étonnant Michel Bulteau, sorte de doux illuminé expérimentaliste issu de la Beat Generation et de la vague punk (ce qui n’aurait peut-être pas déplu au singulier et curieux de tout Barnabooth), alors que l’auteur des lettres en question est mort en 1957. Le titre est beau, « bien vu » et bienvenu, et l’on peut dire qu’il ne trahit pas l’esprit de Valéry Larbaud, qui aimait lui-même à parler de « retirance » pour qualifier le nécessaire isolement de l’écrivain, tout en le déplorant d’une certaine manière car il devait contraindre sa nature foncière de voyageur et d’ « homme en mouvement » (tout comme Nerval) : « Le drame intime de Larbaud, en fait. Attachement mais exécration », nous dit Bulteau dans sa préface. Retraites étrangères (nombreuses et toujours heureuses pour lui, cosmopolite et polyglotte, et qui a écrit une partie significative de son œuvre en anglais et en espagnol, tout à fait à l’aise, chose prodigieuse quand on y pense…), et surtout retraite dans son Bourbonnais natal, lui qui considérait par ailleurs que « la province est le pays le plus romanesque du monde », comme il le dit dans une lettre à l’un de ses amis. Paradoxe de l’écrivain voyageur. On ne peut pas voyager et écrire en même temps. Voyager pour pouvoir écrire, certainement – du moins pour les écrivains dont c’est la nature et le besoin vital que de voyager. La claustration de l’écriture devait être pour lui un étouffement, malgré l’ « inévitable » part de bonheur qu’elle apporte. Et cette « claustration libératrice », voyageuse elle aussi à sa façon, c’était encore et toujours, et le plus souvent, le bourbier de son Bourbonnais. Il y revient toujours, et s’y ancre, s’y enferme, s’y retire pour mieux se retirer en lui-même. Pour mieux voir, pour mieux vivre ses voyages. C’est toutefois, toujours aussi, un effort contre sa nature, une douleur. « Les voyages, au contraire, lui permettent de s’échapper, de vivre comme et avec qui il l’entend », nous dit encore l’avisé préfacier. Mais, le temps venu, la « retirance » est un devoir, et elle a son prix. C’est le retour au bercail. Et à soi-même. Et au temps si différent de l’écriture. Et à la redoutable austérité, parfois heureuse, de cette vie-là. Mais quand on pense que frappé d’hémiplégie et d’aphasie en 1935, immobilisé dans un fauteuil les vingt-deux dernières années de sa vie, incapable de se servir de sa main droite (celle de l’écriture), ne pouvant plus soutenir une conversation et cela va de soi, incapable de voyager, se voyant végéter avec un esprit resté d’une parfaire clarté, on se dit que la « retirance », l’ « immobile vie de sacrifice de l’écrivain », et à plus forte raison tout confinement plus ou moins embourgeoisé dont on peut être tenté de se plaindre comme des enfants mécontents, tout cela ressort encore du paradis relativement à l’enfer des vraies épreuves de l’existence.

Je me souviens de Balthazar Claës, enfermé volontaire et égaré dans son laboratoire de chimie à la recherche de l’absolu et n’y trouvant finalement que ruine et mort. Quant à Honoré de Balzac, il a peut-être trouvé son absolu dans l’invention prodigieuse de Balthazar Claës.

Je me souviens de l’Oblomov d’Ivan Alexandrovich Gontcharov dont l’édition que j’en avais acquise dans la Bibliothèque L’Âge d’Homme avait comme par une drôle d’anticipation matérielle cette intimidante pesanteur (le volume, toujours dans ma bibliothèque, était en effet grand, épais et lourd) d’Ilya Illitch Oblomov, le confiné volontaire par excellence, l’aboulique hyperbolique dans toute sa morne splendeur, lui aussi d’ailleurs, à son étrange et opaque façon, à la recherche de l’absolu, incrusté dans le divan dont il a décidé, enthousiaste et incurable de nostalgie, de faire son refuge permanent, son temps perdu et son tombeau.

Je me souviens de l’Araldus de David Pascaud, souvenir plus récent que les autres évoqués dans ces parages mais non moins précieux, égal à eux en importance à mes yeux, tant il est vrai d’une part que les bons souvenirs n’ont pas d’âge (et, hélas, les mauvais non plus), soutenus et vivant à égalité de « vibration » dans notre mémoire affective, et d’autre part que les œuvres de valeur ne sont ni nécessairement d’ « avant » (inscrites dans l’histoire constituée), ni condamnées (et encore moins condamnables) à un présent obscur qui serait l’obligatoire purgatoire avant leur éventuel rayonnement dans l’histoire officielle future (si « histoire constituée » de la littérature il y a dans l’avenir de notre civilisation, ce dont je tends à douter, mais c’est précisément une autre histoire…). L’époque n’y est plus du tout (et elle ne le redeviendra pas), mais moi si j’étais Lagarde doublé de Michard, Araldus figurerait dans notre manuel.

Araldus le livre m’avait beaucoup marqué par la puissance de son écriture, le relief peu commun (dont la force d’expressivité n’avait pas été sans me rappeler certaines œuvres de Barbey d’Aurevilly, en particulier, pour son extraordinaire sens des « tableaux en mouvement », Le Chevalier des Touches) donné à toute la vie restituée dans un récit complexe d’une impressionnante épaisseur, toute la vie, c’est-à-dire non seulement la vie des hommes dans le Poitou du 10ème siècle, mais celle de la nature, celle des saisons, celle des villes et des villages, celle des animaux, on pourrait presque dire aussi celle des objets (l’on sent bien que l’auteur n’a rien voulu omettre de l’ensemble et des détails de ce qui fait la trame de la vie des hommes), et par-dessus tout celle, toute intérieure, du cœur, de l’esprit, de l’âme (souvent fort troublée) des personnages. Araldus le personnage ne m’avait pas moins plu, il m’avait « parlé » et touché, en raison sans doute (c’est là, reconnaissons-le, une remarque des plus subjectives, voire un peu obsessionnelle, on l’aura peut-être perçu à la lecture des souvenirs précédents) de ses oripeaux de « faux homme d’action » qui masquent un vrai introspectif (et un introspectif magnifiquement « dépressif » ou « névrosé » – pour employer une terminologie peu assortie à l’époque médiévale –, une sorte d’Oblomov qui s’ignore, ce qui lui donne une résonance étrangement moderne malgré les mille ans qui le séparent de nous) vivant mal son obligation harassante (et finalement peu conforme à sa vraie nature) d’être un « chef » ou se devant à tout le moins de le paraître auprès de sa petite troupe comme auprès des seigneurs dont il dépend. Araldus, « petit seigneur » et grand tourmenté m’avait-il semblé, est fondamentalement un enfermé, un reclus en lui-même, un introverti contrarié (par les nécessités de son statut et de l’ « action » à exercer sur le monde), il aurait volontiers, si l’époque, l’environnement, les circonstances avaient été autres que ceux auxquels il doit se soumettre, vécu confiné pour la vie, dans son castrum, à « scruter le chaume » du plafond (ou peut-être, qui sait, à écrire…), comme il le fait – mais « trop tard » – in fine… Car confiné, il l’est « par nature ».

L’un des derniers chapitres du livre porte un titre poignant qui révèle d’une certaine manière l’exténuant mouvement d’Araldus vers une destination encore inconnue de lui, peut-être justement parce que jusqu’à ce point avancé de son existence, il ne s’était jamais « connu lui-même » : « Efface-toi du monde ». Araldus a compris peu à peu, souterrainement, douloureusement, en traversant l’épaisseur du temps et la violence d’agir, qu’il n’était sans doute pas fait pour la vie qu’il s’est contraint à mener. Ou que « le monde » l’a contraint à mener. Pas fait pour le monde tel qu’il apparaît le plus souvent aux hommes : théâtre d’action, d’ambition, de rapports de force à gagner, de pouvoir à conquérir, d’hommes à écraser pour croire assurer sa propre survie et celle des siens, etc. Une phrase belle et profonde de ce chapitre nous en donne d’une certaine façon la clé : « À s’affirmer, il avait failli disparaître. À s’oublier, il va survivre dans la mémoire des hommes ». C’est probablement le destin (disparaître) de tous les introvertis qui plutôt que de s’accepter tels, préfèrent pendant longtemps jouer les durs et les grandes gueules (s’affirmer). Mais en fin de compte, finir par accepter son « confinement intérieur », par exemple pour écrire un beau livre afin de survivre dans la mémoire des hommes, au lieu de vouloir « s’affirmer » toute une vie sous le soleil, c’est pas mal. Peut-être qu’écrire, c’est aussi l’oubli d’un certain faux soi-même pour tenter de trouver le vrai (c’est aussi en comprenant que le « moi social » devait être récusé pour laisser toute la place au « moi intime » que Proust s’est mis à écrire « vraiment » et à plonger dans l’heureux sacrifice d’une vie d’écriture). Araldus n’a certes rien écrit, mais on peut supposer que son inventeur, « confiné par nature » comme la plupart des écrivains de vocation, a trouvé en lui son Balthazar Claës ou son Oblomov, pour une recherche de l’absolu toujours recommencée…

Je me souviens d’Edmond Dantès, enfermé à l’âge de dix-neuf ans dans une geôle du château d’If à la suite d’une odieuse conspiration ourdie contre lui, basée sur la fabrication de fausses preuves de culpabilité et fomentée par deux individus bouffis de haine, de médiocrité et d’envie, puis entérinée par un haut magistrat lâche et corrompu. Un innocent de la plus belle eau jeté au cachot, sans le moindre scrupule, par une bande chiens galeux. Une vie à son aurore broyée par tout ce que la nature humaine peut comporter des vices aveugles et des turpitudes malfaisantes les plus indécrottables. Edmond restera quatorze ans confiné dans ce trou à rat et comme on sait, le comte de Monte-Cristo qu’il deviendra grâce à l’abbé Faria, son voisin de cellule et providentiel mentor, et grâce à sa propre force intérieure, se vengera implacablement de cette engeance.

Une réflexion à ce sujet, qui me trotte dans la tête depuis un certain temps. Il existe me semble-t-il une sorte de discours convenu et bienséant au sujet de la vengeance dite personnelle, discours que somme toute on peut résumer d’une formule lapidaire : c’est pas bien. Faut pas faire ça. Se « faire justice soi-même », dans un pays démocratique et civilisé, cela ne se fait pas, ce n’est pas moral, ce n’est pas « civilisé » justement : il faut faire confiance, en cas d’injustice même la plus flagrante et la plus abominable commise à notre encontre, en la justice institutionnelle, c’est à cette justice de prononcer ses verdicts « au nom du peuple » et en toute impartialité, indépendance, égalité et tutti quanti. La vendetta, c’est pour les barbares et les mafieux. Or voici : je n’ai jamais connu une seule personne qui ayant lu le roman d’Alexandre Dumas ou regardé l’une de ses innombrables adaptations cinématographiques, ne se soit pas naturellement, profondément, passionnément, irrévocablement identifié à Edmond Dantès. Je n’en ai jamais rencontré une seule qui se soit même posé la question de la « légitimité » de la vengeance personnelle d’Edmond Dantès revenant se venger sous les espèces du comte de Monte-Cristo. Lorsque nous lisons le roman ou que nous voyons un film qui en est tiré, nous épousons sans réserve et sans questionnement la cause d’Edmond Dantès. Nous sommes Edmond Dantès. Nous sommes son intolérable souffrance, nous sommes le siège de son sentiment d’odieuse injustice, nous sommes sa haine contre ses bourreaux, nous sommes sa froide détermination à leur faire la peau. C’est un processus qui relève de l’évidence, au point que personne ne se pose la question en termes philosophiques « généraux », sur le point de savoir si Edmond Dantès n’aurait pas mieux fait d’en référer sagement et en bon civilisé à la « justice institutionnelle » (celle-là même d’ailleurs qui, par l’intercession d’un magistrat tout aussi « institutionnel », l’a envoyé au cachot !). Nous cautionnons ainsi, sans même nous en rendre compte, le principe de vengeance personnelle. Nous approuvons pleinement, par notre identification à d’Edmond Dantès, et sans même nous interroger, le principe de « barbare vendetta ». Alors j’aimerais bien que quelqu’un m’explique un jour comment il se peut que d’un côté, nous épousions en termes convenus et généraux, en termes de règle intangible et de « bonne pensée civilisée », les principes de confiance absolue ou à tout le moins obligatoire en la « justice institutionnelle » et de condamnation indignée de toute vengeance personnelle, et que de l’autre nous trouvions tout à fait normale, justifiée, légitime et même nécessaire (et, bien sûr, totalement jouissive), la vengeance personnelle et solitaire d’Edmond Dantès. Deux poids, deux mesures ? La vendetta, ce serait bien dans les romans et dans les films et pour les viscères du populo (au point qu’un genre en a été créé, le revenge movie, toujours basé sur la « normalité » de la vengeance personnelle – pour la plus grande jouissance du spectateur – d’un héros au départ victime d’une atroce injustice de la part de canailles qu’il finira par étriper), et toujours condamnable dans la vie réelle et aux yeux bienséants de la « société » ? Etrange, je trouve, cette manière de « double pensée », l’une réservée à nos partis pris convenus et honorables dans la vie réelle (ce que l’on pourrait appeler l’orthodoxie du civilisé), et l’autre qui profiterait des délices perverses de la fiction (notamment par notre identification vicelarde à des personnages transgressifs) pour s’encanailler à bon compte ? Moi, citoyen lambda, obscur, anonyme, hautement non philosophe, modérément civilisé, et enfin confiné, je tranche : j’aime et je comprends Edmond Dantès, dans le roman d’Alexandre Dumas, et en dehors. Dans la vie réelle. Dans la vie des hommes. Et vive les Corses !

Je me souviens que je n’ai pas lu entièrement Je me souviens mais que je n’ai lu que des fragments de ce livre fait de fragments, et que j’en ai tiré sans doute abusivement la conclusion que la lecture fragmentaire d’un livre fût-il lui-même fragmentaire valait peut-être mieux que pas de lecture du tout. (me dédouanant d’ailleurs de cette lecture lacunaire en me disant que s’il serait hasardeux de prétendre reconnaître un véritable écrivain à la lecture d’une seule de ses phrases, cette reconnaissance n’a pas toujours besoin non plus de la lecture d’un de ses volumes complets. La lecture de l’une ou de quelques-unes de ses pages prises « au hasard » peut y suffire).

Je me souviens enfin que lorsque j’ai eu l’idée de cet Impromptu il y a quelques jours, contaminé sans doute par le virus mental du confinement généralisé (seul « sujet » depuis quelques semaines dans à peu près tous les esprits), je me suis rendu compte que beaucoup de choses, dans la littérature et dans l’histoire littéraire, pouvaient se rapporter, sans excès d’interprétation je crois, à cette idée de confinement, comme si celle-ci leur était consubstantielle : le statut de l’écrivain, souvent farouchement solitaire et enfermé chez lui pour se donner entièrement à son œuvre : retirance de la vocation ; des personnages de romans dont je n’ai parlé que de quelques-uns parmi bien d’autres, caractérisés par une forme d’enfermement physique ou intérieur ; on pourrait presque parler aussi d’une forme de confinement de la littérature elle-même dans un monde (j’entends, les hommes qui sont dedans) qui l’a toujours dépassée, écrasée, et qui a avancé (ou reculé) sans elle, sans se laisser infléchir, sans se laisser « pénétrer » par elle, la maintenant dans sa niche comme un bon chien, monde qu’elle rêvait peut-être de réformer pour le rendre meilleur, ne réussissant tout compte fait, peut-être, qu’à se rendre meilleure elle-même, ce qui n’a pas servi à grand-chose sinon à sa dérisoire gloire et à celle de quelques-uns de ses vaillants héros… Je me souviens que je voulais parler du confiné des confinés, Marcel Proust, quinze ans de réclusion volontaire pour donner une grande œuvre dans la joie et la douleur, du confiné normand et bougon Flaubert qui a vu bien plus la lumière de sa chandelle sur ses feuilles que celle du soleil sur sa peau blafarde, et de bien d’autres encore, sans réussir à les caser ici… avant de me rendre compte, finalement, que j’étais un peu las de tous ces souvenirs…