« Allegro ma non troppo » de Didier Betmalle, œuvre-monde

On se précipitera allègrement vers le site où l’on peut se procurer l’ouvrage :

Allegro ma non troppo sur le site Labyrinthe

.

NON TROPPO, mot-outil.

XIXe siècle. Locution italienne signifiant « pas trop ». MUS. Terme qu’on joint à une indication de mouvement pour la tempérer. Allegro non troppo ou allegro ma non troppo, vivement mais pas trop.

.

« Que ne suis-je jeune ! Comme je travaillerais ! Il faudrait tout connaître pour écrire. Tous tant que nous sommes, écrivassiers, nous avons une ignorance monstrueuse, et pourtant comme tout cela fournirait des idées, des comparaisons ! La moelle nous manque généralement ! Les livres d’où ont découlé les littératures entières, comme Homère, Rabelais, sont des encyclopédies de leur époque. Ils savaient tout, ces bonnes gens-là ; et nous, nous ne savons rien. Il y a dans la poétique de Ronsard un curieux précepte : il recommande au poète de s’instruire dans les arts et métiers, forgerons, orfèvres, serruriers, etc., pour y puiser des métaphores ».

Gustave Flaubert, Correspondance, à Louise Colet, 7 avril 1854.

*

Comme il m’est arrivé de le dire dans les rares Impromptus consacrés à des œuvres littéraires que j’avais aimées, avec lesquelles surtout j’avais noué un sentiment de fraternité aussi bien spirituelle qu’esthétique et affective (sentiment que l’on qualifie parfois, en un terme plus contemporain, de « connexion » avec un objet donné, mais je m’en tiendrai ici à cette notion préférable et selon moi, désirable, de fraternisation avec un « objet littéraire » donné, c’est-à-dire une œuvre vivante proposant, tout en restant elle-même, une sorte d’ « autre nous-même » – en mieux), comme il m’est arrivé de le dire en guise de prudence nécessaire donc, je ne suis pas, du moins pas en « bonne et due forme », un critique littéraire.

.

Quel que soit du reste l’immense respect et parfois la sincère admiration que je puis éprouver à la lecture de certains textes dits de « critique littéraire », ou plus exactement en raison même de la considération due aux vrais critiques littéraires, je dois aux rares lecteurs qui atterriront ici pour suivre comme ils pourront ces nouveaux méandres impromptus, l’honnêteté intellectuelle de reconnaître qu’au moment de tenter de dire quelques mots de l’œuvre de Didier Betmalle, « Allegro ma non troppo – Roman potentiel », je m’apprête à le faire dans le plus parfait décousu, dans la plus grande liberté autoproclamée de « défouraillage dans tous les sens », armé enfin du seul sentiment et des seules pensées (fussent-elles légèrement éparses et kaléidoscopiques comme l’est d’ailleurs d’une certaine manière cette œuvre elle-même) que m’ont procuré sa lecture, et non pas en authentique et professionnel critique littéraire, vocation ou talent que je n’ai sans doute pas vraiment, certainement pas en tout cas dans les formes généralement requises pour cet exercice de haute précision, répondant à des codes nécessaires et à des passages obligés auxquels je n’ai guère la capacité de me soumettre…

.

Pour ne donner d’ailleurs qu’un seul exemple de cette regrettable incurie à faire œuvre de critique littéraire raisonnée et spécialisée, un vrai critique littéraire se soumettrait nécessairement à la tâche de livrer à son lecteur un résumé du roman (potentiel ou non) qu’il se propose de commenter et d’analyser, et alors là mes bons amis, ou mes bons ennemis, ou mes bons indifférents, autant vous dire tout de suite que je ne m’y risquerai pas concernant « Allegro ma non troppo – Roman potentiel », tant cette œuvre offre un affolant foisonnement narratif, une orgie délirante de corps cabossés et d’âmes humaines en errance dolente dans le tréfonds de quelque abyssal purgatoire destiné à les piéger pour l’éphémère éternité de leur misérable existence terrestre (purgatoire se présentant en l’occurrence sous les oripeaux de la douce et infernale ville thermale de Brise-Lès-Badin), une sorte de mosaïque insensée par sa surabondance mais in fine très sensée et fort cohérente d’histoires, de destins entrecroisés, de personnages de toutes les générations et de toutes natures (avec cependant – et c’est ce qui les « relie » – pas mal de vices au compteur pour chacun d’eux), et même quelques fantômes à l’indéniable existence, de décors naturels ou urbanisés fantasmagoriques, frémissants comme des cauchemars, tous contaminés par l’angoisse et les projections névrotiques des personnages qui les hantent, et pour finir cette litanie, une œuvre bondée de thèmes de réflexion philosophique, au premier rang desquels nous trouvons Sa Majesté le Temps (comme pour À la recherche du temps perdu, roman au « fort potentiel » abondamment réalisé, dont Marcel disait que le temps était le personnage principal, dominant tous les autres personnages « de chair »), car de l’aveu même de l’auteur en quatrième de couverture, son œuvre « prend son origine dans la lecture de L’Intuition de l’instant de Gaston Bachelard », et donne lieu dans « Allegro ma non troppo – Roman potentiel » à d’infinies et maniaques et persistantes et obsédantes et passionnantes considérations sur la nature du temps.

.

Accrochez-vous bonnes gens, ça réfléchit profond, complexe et métaphysique à tous les étages, mais, et ce n’est pas une simple précision en incise frivole mais un trait fondamental de cette œuvre, ça cogite et s’exprime toujours avec un humour abrasif, une élégance et une richesse stylistiques, un sens constant (et parfois glaçant) de la comédie humaine, une virtuosité dans la satire, une incarnation carnavalesque des multiples personnages (tous plus ou moins sur la pente vertigineuse de leur propre enfer, quel que soit leur âge), bref, autant d’attributs spectaculaires et divertissants qui font largement passer la pilule d’une vision du monde savamment étayée, ou d’un fond philosophique très sérieux, assez « doctrinal » en un sens (et c’est dans mon esprit non une réserve mais bien au contraire un invariant de tout grand romancier, qui propose toujours une vision complète de la vie humaine, donc nécessairement une forme de doctrine, fût-elle délayée dans le plaisir d’une lecture réjouissante), enfin tout ce monde-là toujours sous l’égide respectueuse et affectueuse du fameux surnuméraire hirsute des Postes et Télégraphes et néanmoins éminent philosophe…

.

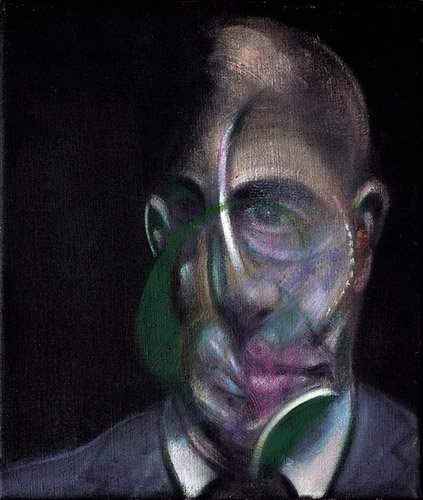

On aura reconnu ce bon Gaston Bachelard qui devient d’ailleurs dans le livre un personnage à part entière, errant dans la station thermale comme une âme en peine et en veine d’Inspirateur patriarcal et barbu, certes fantomatique donc, mais tout aussi réel, pour ne pas dire davantage, que les autres personnages « vivants » quoique tous plus ou moins mourants ou spirituellement moribonds, montrant ainsi chez Didier Betmalle une conception « littéraliste » de la fiction, j’entends par là une conception grâce à laquelle tout devient vrai en vertu de la puissance suggestive de la fiction, même le plus invraisemblable, même le plus manifestement imaginaire, un peu comme dans les récits labyrinthiques de David Lynch où les personnages censés être « réels » n’ont guère moins d’existence et de présence que d’autres supposés être imaginaires ou fantasmés et qui possèdent cependant une réalité dévastatrice parce qu’ils incarnent un insupportable cauchemar (quoi de plus réel qu’un cauchemar au moment même où, en le voyant, nous le vivons ?), une puissance d’évocation à frémir et à cauchemarder comac… Revoyez Mulholland Drive ou Lost Highway, vous saurez que la peur est constante parce que tout y est vrai (du moins y prêtons-nous foi), même le plus improbable, même le plus excessif, même le plus hideux, même le plus cruel, parce que oui mes bonnes âmes, tout y est reflet et incarnation de notre angoisse de vivre. Même topo dans Allegro ma non troppo : tous les personnages, quelque soit leur « statut », que celui-ci relève de la « mimêsis balzacienne » ou du pur délire à la H. P. Lovecraft, prennent un relief, une épaisseur, une réalité, une obsidionalité qui sont le propre je crois de toutes les grandes œuvres de fiction se proposant de créer un monde complet, voire un surmonde plus grand que le monde « connu », clos sur lui-même et qui nous hante bien après avoir refermé le livre…

.

Car il faut bien le dire, et là je vais essayer d’entrer dans le dur, « Allegro ma non troppo – Roman potentiel » de Didier Betmalle, est une œuvre colossale, hors-norme, démentielle, multidimensionnelle, sauvage et maîtrisée tout à la fois, d’une inspiration littéraire, philosophique et architecturale située aux confins de ce que la littérature, depuis que les écrivains s’efforcent de produire des mondes littéraires (autant dire depuis l’aube de la littérature, sous l’égide de notre père à tous, ce bon vieux Homère avec ses œuvres-monde L’Iliade et L’Odyssée, composées au VIIIème siècle avant l’ère chrétienne, ce qui ne rajeunit personne), a pu donner et nous laisser de plus savant et de plus achevé, et j’ajouterai, avant de revenir plus loin sur ce point, une œuvre d’un autre temps, non pas au sens où il n’y serait pas question de phénomènes ou de dimensions de notre temps (on y trouvera au contraire bien des travers de notre époque qui elle-même marche de travers, bien des « Regards sur le monde actuel », pour reprendre le titre d’un essai fameux de Paul Valéry, un penseur – doublé d’un écrivain d’une rigueur extrême – dont la veine analytique et le style même de l’œuvre qui nous occupe se rapprochent à bien des égards), mais au sens où les filiations que j’ai cru y voir dans l’histoire littéraire (du moins celles que ma culture toute relative me permet d’en connaître), et dont certaines sont assez reculées dans le temps, l’apparentent à une civilisation en voie de disparition (voire déjà disparue), notre civilisation à vrai dire, au sein de laquelle la littérature a donné pendant des siècles non seulement des œuvres belles et complexes, mais des peuples (du moins une partie d’entre ceux-ci) capables de les recevoir, de les assimiler, de les « vivre », et enfin de les placer au cœur de leur identité. Tout ce bel ensemble sédimenté par un bon paquet de siècles formant lentement millénaires : littérature, œuvres plus grandes que la vie, écrivains aux cerveaux surdimensionnés, peuples-lecteurs éclairés, oui tout ce gros paquet de génie ma bonne dame, passé par pertes et profit en un petit souffle d’années numérico-misérables… mais « brisons là ; ce discours deviendrait ennuyeux » comme aurait dit le bon Corneille, et du reste les lecteurs qui suivent mes élucubrations impromptues savent que ce sujet d’une civilisation littéraire occidentale multimillénaire qui est en train de foutre le camp sous nos yeux ébaubis et impuissants, constitue l’un de mes dadas d’angoisse obsessionnelle, je ne m’étends donc pas davantage sur ce point, mais je me permets toutefois de renvoyer sur ce même site au texte intitulé Continence, où je m’épanche à loisir et dans le plus parfait délire existentiel sur cette catastrophe d’une (hélas, notre) « nouvelle civilisation » (dite parfois « post littéraire » ou de l’ « Après littérature », selon cet incurable optimiste de Finkielkraut !) qui en quelques années (correspondant grosso modo à l’avènement de l’ « ère numérique » au seuil des années 2000, pour parler bref) a débranché et renvoyé dans ses foyers d’oubliettes une longue civilisation où la littérature, avec son génie de la complexité expressive des problèmes humains, a été centrale et essentielle pendant des millénaires.

.

On me pardonnera cette digression qui semble nous éloigner de l’objet même des considérations que je me propose de faire ici, à savoir rendre compte comme je le peux de cette œuvre somptueuse, d’une complexité vertigineuse et cependant constamment prenante et amusante (ce qui n’est pas une tare, ô mes bons apôtres, mais bien au contraire la plus éminente des qualités pour une œuvre quelle qu’elle soit), constamment imprévisible dans ses déploiements narratifs et pourtant in fine d’une logique implacable, d’une inventivité rare, une œuvre enfin largement insaisissable, « Allegro ma non troppo – Roman potentiel » donc, dont le sous-titre énigmatique de « roman potentiel » me semble devoir être pris à la fois « au pied de la lettre » (s’agit-il d’une œuvre dont il reviendrait au lecteur de décider si elle est un roman ou non, et si son « potentiel » a été réalisé ou non ? Autrement dit, s’agit-il tout bonnement d’un roman ou d’ « autre chose » qui n’aurait pas encore de nom ?) et comme une sorte d’antiphrase exprimant une forme d’humilité ou de « masquage » de l’auteur, tant il apparaît que nous avons là, de la façon la plus évidente, un immense roman comme la littérature n’en a produit que quelques-uns de cette ampleur et de cette ambition réalisée… Donc à ce qu’il me semble, on peut laisser tomber l’hypothèse émise par l’auteur lui-même dans le sous-titre, d’un roman qui ne serait que « potentiel » (sauf si quelque chose m’a échappé, ce qui est tout à fait possible dans les sinuosités d’une œuvre au cours tourmenté de laquelle on a l’impression revigorante de se perdre, précisément pour mieux aiguiser notre attention, mieux voir les choses, une œuvre jalonnée d’incessantes ruptures de ton et de thèmes, remplie de délicieuses chausse-trapes destinées à épuiser le lecteur et à lui faire se demander s’il a bien tout compris), et affirmer que nous avons là une œuvre narrative profondément originale, réalisée, achevée, survitaminée, donc plus grand-chose d’un simple « potentiel » qu’il faudrait prier le Ciel pour le voir s’incarner sur terre…

.

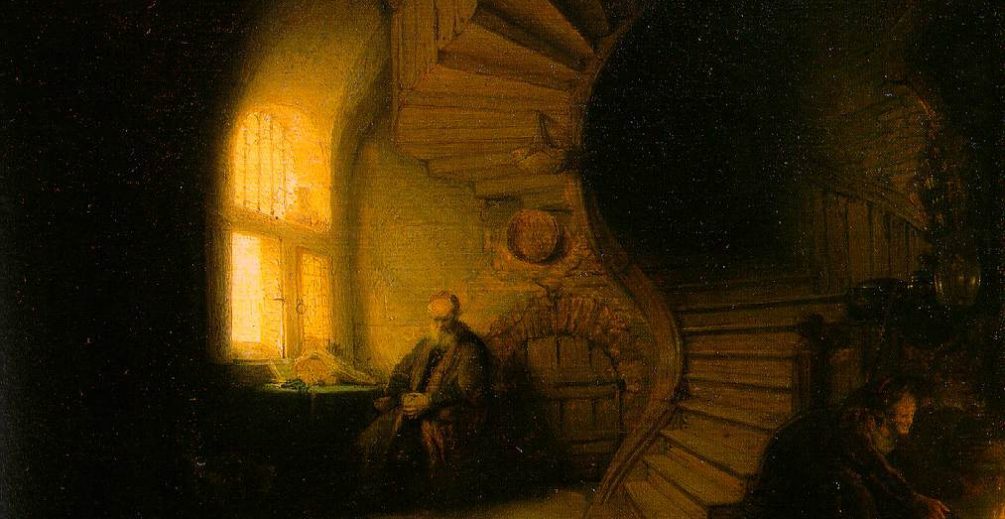

Un mot encore sur cette histoire d’œuvre-monde dont me semble procéder Allegro ma non troppo, car il m’apparaît que c’est ce qui caractérise le plus profondément cette œuvre dont la dimension métaphysique, au sens philosophique général du terme d’ « étude de la nature fondamentale de la réalité » mais aussi dans son sens étymologique d’après ou d’au-delà de la physique (car il se passe au cours de ces multiples histoires entrecroisées dans le microcosme éminemment cosmique de la station de Brise-Lès-Basdin, bien des phénomènes étranges, irrationnels et surnaturels qui se manifestent aussi réellement que les fantômes devenant de vrais personnages incarnés), la relie à une longue tradition de sommes littéraires ou poétiques qui constitue à mon sens le socle de notre civilisation littéraire. Une spécialiste de la question, Marie-Ève Thérenty, écrit ceci dans un essai intitulé L’œuvre-monde au XIXe siècle : « Chaque époque véhicule ses fantasmes d’œuvres totales, que ce soit le Moyen Âge avec le cycle du Graal, les Lumières avec l’Encyclopédie, le XXe siècle avec le roman-fleuve. L’idée d’une œuvre-monde, d’une œuvre littéraire qui tente de créer un monde clos, totalisant et complet, dans une volonté un peu mégalomane de représentation, de décryptage et d’élucidation du monde réel a cependant particulièrement fasciné le XIXe siècle, engendrant des chefs-d’œuvre comme La Comédie Humaine de Balzac, Les Voyages extraordinaires de Jules Verne, L’Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire d’Émile Zola, À la Recherche du temps perdu de Marcel Proust, étant à l’origine de séries éditoriales comme les physiologies ou les recueils panoramiques, influençant certains genres romanesques comme le roman-feuilleton ». Or à se plonger dans l’espèce de fleuve sauvage de Allegro ma non troppo (il est amusant de noter que l’un des décors du roman, devenant une sorte de personnage naturel par son omniprésence dans les récits, se trouve être un torrent nommé le Dorod, situé dans l’environnement de Brise-Lès-Basdin, et qui peut résonner comme une sorte d’allégorie de la démarche torrentueuse même de Didier Betmalle : « J’étais complètement captivé par le flot » dit l’un des personnages, et c’est effectivement ce qui se passe aussi à la lecture du livre : son flot tonitruant nous captive et nous emporte), il est assez flagrant que le roman de Didier Betmalle marche pleinement et sans complexe sur les traces de cette ambition effectivement mégalomane qui fut celle de nos grands aînés, c’est-à-dire cette volonté quasi surhumaine de l’auteur de tout dire, de tout enclore, de tout intégrer dans une seule et même forme narrative (celle-ci fût-elle multiforme et expérimentant toutes les formes), bref de « charger la mule romanesque » pour être bien sûr de n’avoir rien oublié de ce qu’on avait à dire et à léguer au monde, avant de devoir quitter celui-ci…

.

Pour attaquer maintenant la face nord des sacro-saintes références et filiations avec des œuvres littéraires – de différentes époques – auxquelles je faisais allusion plus haut (pour déplorer comme un foutu vieux grincheux que ces œuvres du « passé » – intemporelles en réalité – soient devenues inaccessibles aux cerveaux mou-du-bulbo-numérisés et analphabètes des bataillons trépanés aux réseaux sociaux de la Génération Z et post-Z et Ultra-Z et tutti quanti), je vais tenter d’en dire quelques mots au regard de certaines œuvres que j’ai eu le bonheur de rencontrer tout au long de ma vie, œuvres auxquelles me semble pouvoir s’affilier d’une certaine manière celle de Didier Betmalle, et je vais le faire avec mes humbles moyens, et sans donner à ma cuistrerie naturelle la possibilité de se démultiplier plus que de raison…

.

Tout d’abord, il y a dans Allegro ma non troppo du Jacques le Fataliste et son maître, ce merveilleux roman de Denis Diderot écrit en plein XVIIIème siècle, d’une confondante modernité à son époque pour son inédit mélange des genres (on y trouve, dans un apparent et réjouissant débraillé, du conte, du théâtre ou des scènes uniquement dialoguées, de la pure réflexion philosophique, de la fable moraliste, etc.) et pour sa réflexion sur la nature même de la fiction ou de l’invention romanesque, puisque l’auteur qui tire les ficelles du récit remet lui-même en question son propre récit en dénonçant l’arbitraire ou la valeur de toute histoire « à sens unique », tant il est vrai qu’on ne sait jamais (et le romancier – fût-il « omniscient » – pas plus que n’importe qui d’autre) quel tour de sagouin va nous jouer un destin toujours imprévisible. Dans quel sens l’histoire va-t-elle se poursuivre ? Dans le sens A ? Dans le sens B ? Qui sait ? Le romancier reconnaît alors ses limites… Pour paraphraser une célèbre rengaine enfantine, « Il est passé par ici, il repassera par là », ce pourrait être le credo de Diderot en matière de récit romanesque, le récit multidirectionnel (l’histoire peut bien passer par ici mais également par là), inventant ainsi (et c’est le cas de le dire) un roman potentiel où le récit n’est plus un mais potentiellement multiple… à l’image de la vie humaine dont personne, et surtout pas nous-mêmes, ne connaît les ressorts cachés ni la « fin de l’histoire »… Le narrateur devient ainsi lui-même un personnage de son propre roman, n’en commandant pas moins (mais toujours dans le plus grand doute) la destinée de ses personnages… à moins que ce ne soit ses personnages qui finissent pas commander la sienne. Didier Betmalle, dans une vision beaucoup plus sombre et angoissante de l’humanité, met en scène le même type de préoccupations, invoquant, comme dit plus haut, non seulement les mânes de Gaston Bachelard (sorte de Père fondateur du roman dont il est aussi un personnage), mais une narratrice nommée NARRA, qui vient remettre à l’heure les pendules d’un ahurissant enchevêtrement d’histoires quand ça se met à trop partir en vrille, et enfin lui-même, l’auteur, rebaptisé AU, qui essaye de surnager dans son propre monde romanesque et, un peu comme un papa un peu paumé et désarmé face au jaillissement anarchique de ses propres enfants, n’arrive pas à recadrer ses propres personnages et voudrait même refourguer dans son roman un autre roman inachevé qu’il a laissé tomber dans le passé, histoire de vraiment tout y mettre tant qu’à faire… Eh oui, il y a donc une sorte de recyclage de travaux inachevés, qui finissent par trouver leur place dans une nouvelle œuvre foutrement achevée ! Vertigineux je vous dis ! Et digne selon moi du génie de Denis Diderot.

.

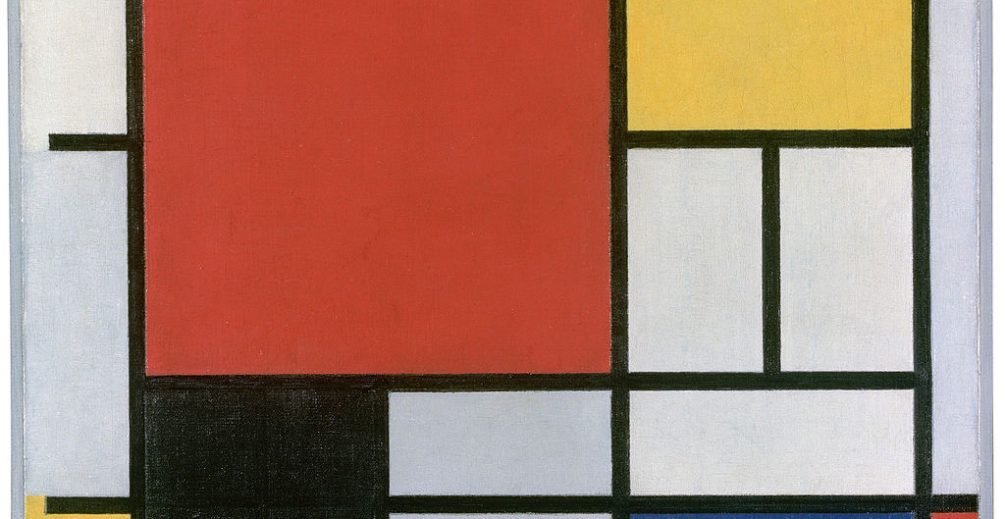

Mais il y a aussi, et j’en finirai là avec ces histoires de filiations littéraires qui me passionnent mais le lecteur peut-être pas autant que moi, il y a aussi dis-je l’ombre gigantesque et lumineuse en même temps de George Perec qui plane sur l’ensemble de Allegro ma non troppo. Je ne dis pas qu’il y a nécessairement un lien ou une référence consciente et ouvertement revendiquée (pour cela c’est plutôt Gaston Bachelard et son Intuition de l’instant qui sont invoqués par l’auteur lui-même), mais plutôt que le roman de Didier Betmalle propose d’étonnantes résonances et comme une sorte de jeu d’échos à travers le temps, en particulier avec La Vie mode d’emploi, œuvre gigantesque , œuvre-monde elle aussi de Georges Perec, placée sous la bannière allégorique de la figure du puzzle, et faite elle aussi d’une multiplicité d’histoire et de personnages concentrés en un lieu unique (en l’occurrence le fameux immeuble du 11, rue Simon-Crubellier dans le 17ème arrondissement de Paris), quoique subdivisé en un certain nombre de « cellules » physiques (appartements des différents personnages-résidents et parties communes de l’immeuble). Perec concentre toute sa vision du monde et de la condition humaine dans un « simple immeuble », créant une foule de récits et de personnages dotés du précepte universel de Montaigne (« Chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition »), et de ce point de vue, la station thermale de Brise-Lès-Basdin apparaît un peu comme un cousin ou une réverbération de l’immeuble du 11 rue Simon-Crubellier, c’est-à-dire comme un microcosme (lieu unique parce que précisément localisé géographiquement mais multiple parce que subdivisé en une infinité de cellules particulières), destiné à recevoir, à enclore, à exprimer, la totalité de la vision de l’ « humaine condition » de l’auteur…

.

Mais au-delà de cette troublante ressemblance de structure, procédant du même type de démarche narrative à « entrées multiples » dans un même lieu globalisant, il y a dans l’écriture même de Didier Betmalle le sens de la haute précision, du détail microscopique des choses, de l’expérimentation de formes différentes en leur nature destinées comme dans La Vie mode d’emploi à « faire puzzle » (donc par définition pour participer peu à peu d’un Tout cohérent), de l’intégration d’éléments a priori peu compatibles avec le style uniforme du roman, comme par exemple des listes, des notices, des articulets, des menus gastronomiques complets (la bouffe tient d’ailleurs une place centrale et obsessionnelle dans le livre), des scènes scénarisées comme pour le tournage d’un film, des paroles de chanson, des soliloques et monologues obsessionnels et logorrhéiques, des bouts de conférences, de la critique de cinéma (avec notamment une coriace et pointilleuse obsession pour le film Le Passé d’Asghar Farhadi sorti en 2013), des notes de bas de page en veux-tu en voilà, et bien d’autres choses qui font de toute évidence de Allegro ma non troppo un digne descendant du génie perecien, en particulier si l’on considère, et c’est mon cas au plus haut point, que l’une des qualités majeures du véritable écrivain-romancier, c’est une sorte de maniaquerie qui le pousse à vouloir tout mettre, tout intégrer, même ce qui relève en apparence – parce que l’on considérerait (à tort) que ce serait « quantité négligeable » ou trop trivial pour être utilisé – de l’ « inintégrable », dans un esprit d’accueil ample et généreux de tout ce qui existe… Oh que oui, la maniaquerie est le saint Graal du romancier, Marcel Proust en était éminemment atteint, aucun « poil de cul » de la réalité humaine extérieure comme intérieure ne lui a échappé, Perec même topo, Musil même punition, Balzac même combat de chien enragé à tout mordre de ce qui existe et même de ce qui n’existe pas mais existe quand même grâce aux sortilèges de la fiction, et je crois pouvoir dire que Didier Betmalle est un grand maniaque qui s’est fendu d’un grand livre-monde…

.

Un dernier mot et un petit complément sur cette sainte maniaquerie de l’écrivain scrupuleux et obsédé qui aspire à tout dire : j’ai placé en exergue de ce texte un passage de la correspondance de Flaubert qui me fascine depuis des années, tant j’y trouve, avec la verve et et la divine fantaisie du bon Gustave, et comme s’il avait l’air de ne pas y toucher, une véritable théorie littéraire qui à mon sens vaut pour tous les écrivains qui se sont colletés avec l’ambition de donner une somme romanesque. Et cette théorie veut que l’écrivain doit être aussi une sorte de savant ou du moins d’encyclopédiste polyvalent, doté d’une connaissance précise des choses dont il parle, connaissance qui en l’espèce se manifeste par la maîtrise des différents lexiques destinés à nommer le plus exhaustivement possible les différents aspects des domaines ou des sujets abordés dans la trame romanesque. Et une fois encore, comme chez Perec et tous les grands cadors du roman, on trouvera dans Allegro ma non troppo une hallucinante et presque outrancière précision du vocabulaire selon les sujets abordés (et il y en a beaucoup, et pas seulement la gastronomie, même si celle-ci trône en bonne place), un luxe lexical qui finit par engendrer un sentiment presque hypnotique, comme quand on déambule comme un bon prolo dans un palais dont les enfilades de pièces toutes plus opulentes les une que les autres finissent par nous filer le vertige. La dimension de connaissance, et donc de connaissance du langage ou des différents langages dévolus à tel ou tel domaine, ne trompe jamais chez un écrivain : c’est toujours la marque d’un esprit qui s’est intéressé aux choses et s’est assigné la tâche de les incarner.

.

Bon, les amis ou autres espèces de congénères, c’est pas tout ça mais la littérature ne nourrit pas son homme (pas moi en tout cas, bien malheureusement), la grandeur littéraire ne paye pas le loyer et je vais devoir retourner à mes petites affaires de misérable pitance quotidienne beaucoup moins réjouissantes que la lecture d’un bon livre ou que la rédaction d’un texte sur ledit bon livre, mais je ne vous quitterai pas sans répondre (ou ne pas répondre) in fine à la prévention que vous pourriez légitimement émettre à l’égard de cette longue et peu orthodoxe scolie sur Allegro ma non troppo, prévention qui pourrait s’exprimer par une question à laquelle, malgré la longueur de ladite scolie, je n’ai pas répondu jusqu’ici : « Mais de quoi donc ça parle, et qu’est-ce que ça raconte, Allegro ma non troppo, de Didier Betmalle » ?

.

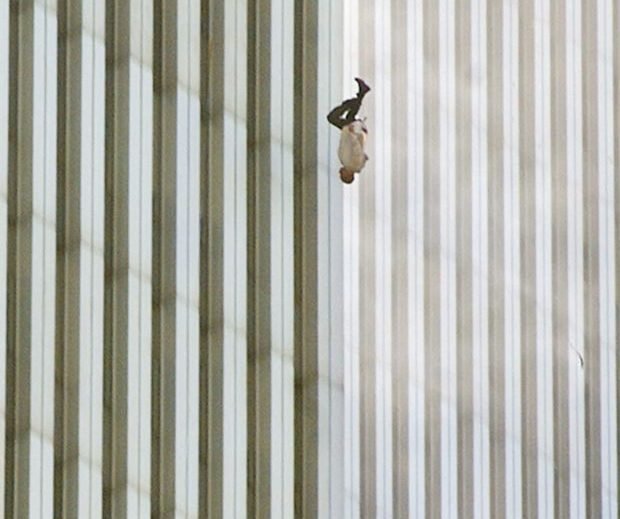

Et pis tiens d’abord, qu’est-ce que c’est que ce titre ? – puisque j’ai déjà fait un sort au sous-titre… « Allegro ma non troppo », sur une partition musicale (Beethoven s’en est particulièrement beaucoup servi), c’est habituellement l’indication d’une sorte de paradoxe de tempo, ou de doute hamlétien sur la « marche à suivre », ou d’indécision dans la décision, dans le genre « c’est écrit pour être joué vivement mais faudrait pas trop s’emporter quand même », un truc d’enthousiaste prudent, le pied sur l’accélérateur mais jamais loin de la pédale de frein, enfin je ne ferai pas l’offense ni à Ludwig van B. ni à Didier Betmalle de dire qu’il y aurait là une sorte de macronisme musical, un « en même temps » rythmique, j’y verrais plutôt, concernant l’œuvre dont je parle ici, quelque chose comme un sentiment d’amertume ou de mélancolie apportée par la modération du « non troppo » retenant en quelque sorte l’extrême vivacité ou allegria du ou plutôt des récits (un peu comme on retient la fougue d’un canasson en le maîtrisant par les rênes), comme si cette vivacité, loin de se suffire à elle-même et d’exprimer un enthousiasme entier et solaire face au spectacle de l’agitation humaine, devait nécessairement déboucher sur les constats les plus amers et les plus décevants au sujet de ladite agitation… « Non troppo » venant contrarier le « Allegro », c’est peut-être un peu le fond philosophique de l’ouvrage : le destin des personnages voudrait s’élancer, jaillir, surgir, vivre intensément sans (trop) réfléchir, mais au final pour ces pauvres bipèdes en errance dans une vulgaire station thermale, tout a l’air de retomber comme un soufflet, et le Destin de leur asséner : « non troppo les gars, c’est par ici la sortie, vous n’arriverez pas à aller plus loin »…

.

Bon alors après tout ça, ça raconte quoi ? Il y aurait trop à en dire à vrai dire, et comme je le rappelais au début pour me planquer un peu, je ne suis pas critique littéraire patenté (tenté toutefois par l’exercice), mais disons que nous avons là plein de personnages qui se retrouvent dans la station thermale de Brise-Lès-Basdin (figure en tête du livre une liste de tous les personnages avec un petit descriptif leur correspondant, comme au début d’une pièce de théâtre), des gens qui ont tous des tas de problèmes physiques et psychiques, présents dans ce lieu pour y faire une cure salvatrice mais qui restent immergés dans d’incurables affres existentielles, des phénomènes paranormaux qui saisissent tout le monde sans qu’aucune explication satisfaisante leur soit donnée, puis un Gaston Bachelard qui rôde en bon génie débonnaire et néanmoins austère avec ses gloses sur la nature du temps elles-mêmes reprises par AU, l’auteur-personnage diderotien qui se démène pour maîtriser son monde et nous décortiquer à l’envi les mécanismes du temps et de la fiction qui doit dire la vérité, et puis il y un peu tous les genres, du roman d’aventure, du roman policier, du roman de science-fiction, du roman didactique, du roman intimiste, du roman existentialiste, du théâtre, du cinéma, du journalisme, de la glose technique pure et dure pour nous éclairer sur tout un tas de choses, même de la romance entre des personnages qui se cherchent et se tournent autour sans toujours se trouver, et puis il y a de la drôlerie grinçante, beaucoup d’humour et de comédie satirique en mode « la littérature est l’art de se jouer de l’âme des autres » (Paul Valéry), et puis il y a la formidable et constante expérimentation du langage en un constant effort littéraire pour porter l’expression au plus haut, au plus précis, au plus évocateur, au plus « plein comme un œuf », mais« créer », déclare Proust, exige un « effort », un effort « pénible », si pénible que, pendant très longtemps, succombant aux tentations de la paresse, il a renoncé à le poursuivre et même à l’entreprendre… ce qui nous amène à cette « cerise sur le gâteau romanesque », cette œuvre inachevée dont je parlais plus haut et à laquelle l’auteur, et c’est une idée fantastique, donne une seconde chance dans un nouveau roman, achevé celui-ci…

.

Bref, moi j’y ai vu ce qui m’importe plus que tout dans l’expérience littéraire, ce qui m’a toujours révélé à moi-même en découvrant des œuvres littéraires, ce que j’appelais en introduction la possibilité d’une fraternisation avec un monde et un langage présentant une sorte de miroir (pas toujours flatteur, mais ça fait bizarrement partie du plaisir) où l’on aime à se reconnaître malgré tout, enfin il faut lire ce livre, s’y plonger, découvrir les turpitudes de ce groupe d’humains en déshérence sis et condamnés (voire damnés) en la station thermale de Brise-Lès-Basdin, cadre allégorique de l’ « humaine condition », rongé d’asepsie mais angoissant comme le Village du Prisonnier de Patrick McGoohan, personnages obsédés entre autres choses par ce qu’ils vont ingérer, vous y trouverez d’hallucinantes descriptions de plats et de mets en tout genre, Perec aurait adoré ça tant la pinaillerie langagière y est extraordinaire, et moi je vous le dis, nous avons là le festin prodigieux d’une civilisation qui n’existe plus, celle des œuvres-monde dont Allegro ma non troppo – Roman potentiel est la plus belle des survivances…