Défixion

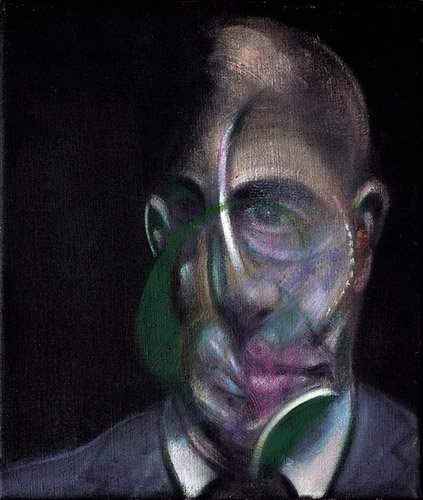

Aigle-Janus, esplanade de La Défense, © TB.

*

Impromptu en trois mouvements et un épilogue

*

— Eh ! qu’aimes-tu donc, extraordinaire étranger ?

— J’aime les nuages… les nuages qui passent… là-bas… là-bas… les merveilleux nuages !

Charles Baudelaire, L’Étranger (Petits poèmes en prose, 1869, fin du poème).

…

« Jadis des hommes de haut site, la face peinte d’ocre rouge sur leurs mesas d’argile, nous ont dansé sans gestes danse immobile de l’aigle »

Saint-John Perse, Chronique, Chant VI.

*

I

Dans quelle direction aller bon Dieu nous sommes doubles a minima, et avec ça tenus de choisir à tout instant, obligés de trifouiller en soi pour tenter de prendre la bonne décision et pas trop mal s’orienter, mais constamment soumis à cette satanée pression de la bifurcation en nous-mêmes, par-ci ou par-là, quelle voie emprunter, souvent même elles s’opposent, inconciliables, l’une tirant dans un sens et l’autre lui tournant le dos, nord sud, est ouest, ténèbres lumière, aigle et rat, Jekyll Hyde, euphorie et mélancolie, corps et âme, cossu un jour et crève-la-dalle une autre nuit, gouffre et faîte, Gaïa et Ouranos, démons chthoniens de l’angoisse et envols apolliniens de la joie, rester ici aller d’ailleurs, j’en passe et bien d’autres doux duos qui nous tiraillent aïe aïe ! Antinomies à tous les étages, conflits éthiques à couteaux tirés au sein de la bête, goinfrerie animale et confins éthérés de l’incorporelle vie spirituelle, tu veux ou tu veux pas, ça tire dans tous les sens et chacun pour sa gueule au tréfonds de l’âme surmenée, et on ne sait que choisir, quelle orientation prendre à l’intérieur, il y en a des tas qui se proposent et ça peut changer et s’inverser à toute blinde dans une même journée, que dis-je, dans un même instant, pire, on ne sait pas même quoi être, oh que c’est épuisant ! Mais fêtons ça in extremis les amis, la fête est bientôt finie alors faut se magner un peu, il nous reste quelques lampions à dégommer, quelques godets à siffler, quelques cœurs à briser, quelques princesses à dénuder, quelques larmes à dégorger, et encore d’autres joyeusetés à crever de chagrin, avant que le luminaire céleste ne s’éteigne recta à nos yeux assombris, et pas prêt de se rallumer…

.

Ah oui j’oubliais, passé avenir… Je l’aime bien celui-là. Duo d’enfer de meilleurs ennemis tout le temps à se tirer la bourre dans notre crâne, chacun nous faisant les yeux doux pour nous amener vers lui, le passé qui dit « viens ! », l’avenir qui dit « va ! », à nous damner les méninges, le grand dilemme depuis toujours pour ma pomme grouillant de vers multidirectionnels, oh que oui le passé et l’avenir c’est l’effet tenaille garanti autour du pauvre mortel ! Les Pipo et Mario de la torture intérieure, il me tiraille bien comme il faut cet animal double ! Ce Janus infernal ! Oh ce bougre de démon romain qu’on disait spécialisé dans « les commencements et les fins », rien que ça ! C’est pas du pipi de chat, et c’est pas tout, on lui a rajouté une couche d’attributs comacs, oyez braves gens, « dieu des choix, du passage, et des portes », n’en jetez plus ! Et pour couronner le tout, bifront en diable, deux visages « dos à dos » pour le prix d’un ma bonne dame, l’un tourné vers le passé et l’autre vers l’avenir, il ratissait large le petit manitou du Latium, je dirais bien qu’il y a de quoi prendre la grosse tête mais comme il en a deux, je sais plus quoi dire, ça devient hors gabarit pour mon petit cerveau…

.

Bref, passé, avenir, ô ma douleur ! Si c’était des lieux physiques plus ou moins idylliques, je ne saurais dans lequel m’installer et vivre peinard, le passé connu ou l’avenir inconnaissable, mais pour être honnête, toute mon existence répond un peu à cette histoire de préférence entre ces deux orientations opposées, « aux antipodes » l’une d’autre comme on dit, ou plutôt à cette pente naturelle de tout un chacun, on refait pas sa nature ô mon Dieu et c’est bien dommage, du moins dans certains cas où on voudrait bien d’un seul coup par miracle être un autre, disposer d’un autre cerveau, d’un autre cœur, d’une âme alternative, pour se sortir plus facilement des bourbiers de la vie courante, se montrer plus efficace dans la conduite de nos petites affaires, plus « successfull » comme disent nos amis rosbifs, c’est notre misère et parfois notre grâce, la fixité de l’être ! On a beau être « doubles », Jekyll et Hyde coexistants et impénitents, le bon teint un peu coincé et la bête décomplexée, y’en a toujours un qui prend le dessus sur l’autre, un qui choisit et qu’on laisse nous choisir, et nous voilà recloués dans un sens unique, la routine de la « persévérance dans l’être »… On est doubles certes, mais à quoi ça sert si au final on doit choisir ? Et n’être qu’un sur deux…

.

Même topo pour la préférence entre le passé et l’avenir ! Entre les passéistes chagrins à la « c’était mieux avant » et les futurologues gagas optimistes à la « ce sera mieux demain », vous les changerez jamais ceux-là, chacun dans son couloir et en arrière pour les uns ! Et en avant pour les autres ! C’est comme ça que les gens se classent et se répartissent, par leur nature irréformable, y’a rien à faire, tout ce tintouin des différences philosophiques ou existentielles entre les hommes, enfin ce foutoir de leurs tempéraments variablement colorés si l’on préfère. Mais même si on se voit dans l’âme comme un arc-en-ciel de possibilités, comme un joli nuancier d’hypothèses, les unes à réaliser et les autres à éliminer, en réalité chacun a sa couleur propre et dominante à l’intérieur, figée pour le semblant d’éternité de notre vie, inchangée et inchangeable jusqu’au bout du bout, c’est bien ça le grand problème…

.

Moi qui me vois double, ou nuancier, ou arc-en-ciel ou tout ce qu’on voudra, c’est bien gentil en théorie, soi-disant ouvert à toutes fins utiles, à tous les possibles réalisables, passé et avenir bienvenue à vous deux, le passé enrichissant de son expérience l’avenir radieux, enfin ce genre de truc, si j’essaie d’être honnête, lucide, en réalité j’ai l’impression d’avoir toujours vécu dans le passé, même quand j’en avais très peu, pis voilà… Couleur dominante, quand tu nous tiens !

…

II

L’aigle minéral et coloré tente toujours de prendre son envol, niché au beau milieu de l’esplanade de La Défense, mon terrain de jeux d’enfance, ma cité idéale sur dalle, élevée sous mes yeux d’enfant comme un rêve de pierre qui aurait sans doute fasciné le grand Charles (Baudelaire, pas le général) antimoderne au possible, champignon atomique anguleux, fragmenté et vitrifié, comme en lévitation au-dessus des antiques villes circonvoisines (Nanterre, Puteaux, Courbevoie, les Trois Grâces banlieusardes devenues ses féales à l’apparition postiche de La Défense, reléguées sous sa dalle babylonienne, toutes multiséculaires pourtant, bien que l’apparence contemporaine à dominante HLM interlope de ces communes ne le laisse en rien deviner), mon paradis perdu comme les années que j’y ai perdues, surélevé, froid et artificiel, mon terroir hors-sol ensemencé de polyèdres géants aux faces verticales miroitantes, outrageusement lumineuses et réfléchissantes le jour, et la nuit éclairées de l’intérieur par un fixe incendie électrique.

.

Il fait plein soleil. Quelques nuages traînaillent là-haut, bien sages, bien proprets, effilochés à souhait, lambeaux paresseux et anarchiques à la dérive, petits bouts errants par ci, gros mastards indolents par là, jolie troupe flottante, débraillée et dépareillée, unique au monde en cet instant et pourtant bientôt disparue à jamais. Je ne m’attarde pas trop au petit jeu de la paréidolie auquel ces inventifs organismes célestes se prêtent idéalement quoique pour la durée très brève de leur ondoyante vie, mais d’un coup d’œil distrait je crois reconnaître dans l’un d’eux une tronche patibulaire, la bouche chafouine et le front plissé, ma tronche peut-être me dis-je, reproduite pour un instant dans la matière inconsistante d’une boursouflure cotonneuse, de passage éphémère dans la cohorte de ses congénères grands et petits qui migrent infailliblement sous d’autres cieux, jusqu’à leur inévitable dissolution…

.

En ramenant mon regard à l’horizontale, je vois cet ouvrage. Pas un chef-d’œuvre, mais de bonne facture, original en tout cas, la sculpture d’un aigle versicolore, minuscule au milieu des monstres de verre et de pierre de La Défense, serrés les uns contre les autres comme des molosses en bande organisée, qui la dominent et la ceignent à bonne distance. Mais cette petite bête ouvragée semble envoyer à ces arrogants mastodontes modernes, dans son isolement même et par sa miniature nature, une puissante note d’altérité, tant elle paraît autre, dissonante, presque incongrue dans ce paysage urbain assez uniforme, conçu pour le gigantisme, la multiplication extravagante des hauteurs et l’instauration dogmatique d’un paysage monochrome. Je me vois reflété dans le miroir qui couvre la face avant de son piédestal, et mon reflet ne me dit rien qui vaille. J’aimerais me voir disparaître. Regarder l’objet autrement, sans moi. Mais comment échapper au miroir ? Mon instinct me commande de changer de point de vue. Je m’approche tout d’abord de l’oiseau pétrifié.

.

J’ai dû m’allonger sur le dos, parallèlement au piédestal, à même la dalle fraîche et granuleuse dont le contact me chatouillait agréablement les trapèzes à travers mon blouson de cuir noir. La sculpture est scellée sur un long piédestal polyédrique recouvert de miroirs sur ses quatre côtés. Du plein ouest parisien de La Défense, la tête de l’aigle est dirigée vers l’est, vers l’Arc de Triomphe et bien au-delà, ce qu’on appelle parfois la « voie royale », ou l’axe historique de Paris : l’Arche du Carrousel, l’Arc de Triomphe et enfin la Grande Arche de La Défense, ligne droite aussi fascinante, pour une fois, que toutes les sinuosités, torsades et autres circonvolutions qui par nature et peut-être avec trop de facilité, subjuguent bien plus aisément le regard lorsqu’elles se présentent à nos yeux, tant il est vrai qu’habituellement, le serpentement aux manœuvres dilatoires et aux entortillements de parcours capte bien mieux l’esprit et l’imaginaire que la platitude sans mystère du « chemin le plus court d’un point à un autre »… Mais cette ligne droite, perspective abyssale jusqu’au ventre de Paris, semble faire exception à la règle de la prime baroque à la Figura serpentinata et à ses trop complaisants sortilèges. Embrasser du regard Paris depuis le point de vue de l’aigle, figé là dans un élan vers l’orient de la grande ville lointaine et pourtant à portée de quelques coups d’aile, constitue une expérience contemplative saisissante, assez proche dans sa vibration esthétique comme dans sa teneur spirituelle de celle, immémoriale et incorruptible, que l’on fait face à l’infini de la mer. La vue sur Paris depuis ce point ressemble à un gouffre lumineux.

.

Mais pour le moment, je suis couché sur le sol. Du point de vue que me donne ma position allongée (point de vue que le regard plat et touristique en station debout face à l’ouvrage, que j’occupais précédemment, ne laissait pas soupçonner, regard touristique d’ailleurs très prisé, à voir le nombre de blaireaux internationaux qui se succèdent pour venir l’occuper), l’aigle ou du moins sa partie la plus en avant se reflète – je ne sais par quelle diablerie de loi de l’optique – dans le miroir du piédestal placé immédiatement en dessous de lui. Ainsi, alors même que dans la réalité directe et « non reflétée » (le « regard du blaireau », susmentionné) l’oiseau se contentait de regarder et d’essayer de s’envoler vers l’est, désormais dans ma vision en position horizontale, dos sur le sol et mon regard dirigé vers le haut, il s’est en quelque sorte dédoublé et peut d’un seul coup, ou plutôt d’un coup double, regarder simultanément vers l’est et vers l’ouest…

.

La photo est réalisée « sans trucage », bien que n’importe quelle photo en soit un. L’objectif est simplement dirigé vers le haut, à la verticale, étant moi-même allongé sur le sol, et ce dédoublement, c’est bien ce que je vois, et ce que voit l’objectif. Immédiatement, tout le barnum intérieur se soulève, s’agite, se tourmente, le changement de point de vue (lequel, au passage, me fait passer pour un branque auprès des gens qui me voient allongé sur le sol, contre le piédestal, en plein espace public, en ayant l’air de se demander ce que je peux bien foutre dans cette position) donne une image nouvelle, insoupçonnable lorsque j’étais debout comme tout le monde devant l’ouvrage, une image tombée du ciel d’un providentiel artefact : l’aigle aux deux directions opposées.

.

L’image s’impose naturellement comme un symbole de dualité, non pas un symbole abstrait, purement intellectuel ou « esthétique », mais très concret quant à ses effets sur mon humeur qui d’un coup bascule dans une angoisse sourde, malséante, état que certes je n’ai pas à beaucoup me forcer pour atteindre et pour ressentir puisqu’il m’est parfaitement naturel (hélas), mais qui, à ce moment-là, connaît en moi une nette augmentation d’intensité. L’aigle semble désormais vouloir s’envoler vers deux côtés opposés. Dans quelle direction aller ? C’est la question que semble vouloir me poser l’image que j’ai trouvée ainsi faite, ou qui m’est tombée sur la rétine, bien involontairement en m’allongeant par terre, grâce au maléfice du miroir recouvrant le piédestal. Et cette question, cette foutue question, je n’ai jamais su y répondre.

…

III

« Bellaiche il est tellement bête qu’un jour il bouffera ses crayons ». Cet aimable propos émane d’un professeur d’histoire quand j’étais au collège Évariste Galois, en quatrième, à Nanterre. Il me l’avait adressé haut et fort, en plein cours, en me toisant – et pour une durée qui m’avait semblé longue et lourde comme un jour de plomb – d’un air de mépris très appuyé et à la face de tous les autres élèves. Je n’ai jamais compris ce qui avait décidé ce bon Monsieur Bouteau à me gratifier d’un tel commentaire, en prenant à témoin une classe plus amusée que médusée, certains de mes camarades, surtout ceux – que j’aimais beaucoup – avec qui j’avais l’habitude de traîner en dehors du collège pour nous livrer à des activités plus ou moins recommandables, se fendant même la poire sans retenue en se délectant à la vision satisfaite de ma face déconfite. Je ne leur en voulais du reste pas du tout, leur marrade tendant plutôt à provoquer la mienne et à me sortir de l’isolement dans lequel la flèche intempestive et carabinée du bon magister m’avait d’un seul coup relégué. Il était resté très flegmatique derrière ses petites moustaches, aucune colère apparente, sinon d’une froideur et d’un calme parfaits. J’avais dû faire, ou dire un ton peu trop haut, une connerie quelconque, peut-être un coup de coude trop visible à mon voisin, ou une vanne pourrie un peu trop claironnante, ou une boulette de papier qui aurait malencontreusement atterri son bureau.

.

Assez étrangement, mais peut-être n’était-ce alors, pour parer à la meurtrissure et à l’humiliation de sa remarque, qu’un instinctif système de défense qui se mettait en place à travers cette interrogation intérieure, plutôt que de m’arrêter à l’idée plus ou moins probable de grande bêtise que le professeur croyait déceler en moi, je me demandais pourquoi il avait employé cette bizarre expression : « bouffer ses crayons ». La bêtise d’un individu, si tant est que le diagnostic de Monsieur Bouteau à mon sujet dût être le bon, conduit-elle nécessairement à ce que ledit individu « bouffe ses crayons » ? À vrai dire, en supposant même qu’il y eût une part de vérité, voire une vérité absolue et irrémédiable, dans la sévère appréciation de Monsieur Bouteau à mon sujet, à savoir que j’étais peut-être complètement con, je ne comprenais pas bien en quoi mon inguérissable bêtise m’eût amené à cette étrange ingestion de plombagine gainée de bois à laquelle il promettait mon avenir de con. On peut être très con, et peut-être après tout était-ce mon cas, du moins était-ce la conviction exprimée de façon très sonore par Monsieur Bouteau, et ne pas en venir à « bouffer ses crayons », comportement pantophage à la rigueur plus proche d’une forme de folie furieuse que de la bêtise humaine proprement dite, me semblait-il. Or le bon maître n’avait pas dit « Bellaiche est complètement dingue, un jour il bouffera ses crayons », il avait bien martelé l’affirmation indiquée plus haut. Lorsqu’un individu est affecté d’un taux relativement important de bêtise comparativement à son taux relativement faible d’intelligence, me disais-je, on peut imaginer que les conséquences de cette cruelle équation seront des perspectives du genre : rater sa vie, donner de soi-même une image pitoyable, inspirer le mépris des gens intelligents, faire des choix funestes pour son avenir, empêcher toute amélioration de ses conditions d’existence, enfin tout ce que l’on peut imaginer de nuisible dans le cours d’une vie humaine, mais pas « bouffer ses crayons ». Mais après tout, c’est peut-être justement parce que j’étais con que je ne comprenais pas la vérité du propos de Monsieur Bouteau, hypothèse qui, si elle était avérée, lui aurait donné raison au sujet de son diagnostic sur ma bêtise : « je suis bête, donc je ne peux pas comprendre ni reconnaître l’intelligence ou l’exactitude de ce qu’il m’a dit ». Voilà donc où j’en étais de mes réflexions, à ce moment précis, tandis que le professeur continuait à délivrer son cours comme si de rien n’était.

.

Certes, j’avais bien conscience que mes considérations intérieures sur son inconcevable expression ne constituaient qu’une sorte de dérivatif pour tenter de ne pas trop souffrir de l’humiliation qu’il m’avait infligée, mais on ne peut guère maintenir très longtemps ce type de système de défense. Je sentais bien en réalité que j’étais profondément meurtri, d’autant plus que cette question de la répartition en moi-même de ce qui pouvait relever de la bêtise, et de ce qui pouvait relever de l’intelligence, me travaillait déjà assez sérieusement. Je reconnaissais en moi de l’intelligence et de la bêtise, cette dernière pouvant être définie, ou du moins évaluée, par les limites douloureuses que je sentais à la première. Peut-être avais-je de l’intelligence, mais celle-ci étant limitée et finie (et cela, je le reconnaissais très précisément), tout ce qui en moi se trouvait en quelque sorte « au-delà » de cette limite, ne pouvait que définir et « ouvrir » le champ de ma propre bêtise. « Au-delà de cette limite, votre ticket d’intelligence n’est plus valable, et s’ouvre alors le vaste champ de votre connerie », aurais-je pu dire, en paraphrasant une formule célèbre en ce temps-là dans les couloirs du métro.

.

Dans la suite de ma vie, j’ai souvent repensé à la remarque de Monsieur Bouteau. Je n’en suis jamais venu à « bouffer des crayons », en revanche je me suis toujours senti taraudé par cette question de la répartition en moi-même de ce que pouvait être mon intelligence et de ce que pouvait être ma bêtise, et des conséquences respectives de l’une comme de l’autre dans le cours de mon existence. Sans m’étendre à outrance sur cette vaste question, je dirai simplement que si ma vie n’a pas connu la tournure ou la physionomie favorable que je lui aurais souhaitée, si, par ses échecs répétés et son absence de notable réussite, elle n’a pas reflété la part d’intelligence que je me prêtais complaisamment, c’est sans doute dû en grande partie – et c’est finalement l’expression de ma part de bêtise – au défaut d’orientation qui a toujours été le mien : dans quelle direction aller ? Et plus particulièrement : se réfugier dans les sortilèges du passé et vivre sous leur coupe, ou croire aux sirènes de l’avenir et à ses intarissables chants d’espoir ?

.

Je me sentais double, multiple, arc-en-ciel, nuancier, tout ce qu’on voudra de cette eau-là, je me prévalais d’une foule de possibles en moi-même, tous à s’agiter dans les brumes vaseuses d’une « tempête sous un crâne », chacun à vouloir tenter sa chance et à se lancer (autrement dit : choisir une action ou une orientation plutôt qu’une autre parmi tous les « possibles »), et le résultat de ces maudites courses c’est que je n’ai jamais vraiment su avec suffisamment de détermination et sans états d’âme, quelle direction emprunter, quel choix pertinent me serait propice.

.

L’élan vers le passé, vers le monde complexe de nos souvenirs, tissé, strié d’une infinité d’ombres et de lumière, et l’élan vers l’avenir aux promesses toujours renouvelées, ces deux élans définissent des natures distinctes très profondes, donnent des personnes aux tempéraments foncièrement différents, même si, dira-t-on, toute personne quelle qu’elle soit comporte en elle-même ces deux élans contradictoires, car tout le monde porte nécessairement la couleur propre de son passé et sa notion propre de son avenir. Mais ce qui l’emporte toujours chez qui que ce soit, c’est ce qui domine. Chez certains, qui ne sont pas nécessairement dénués de toute notion de l’avenir, le passé domine et enferme dans l’obsession des souvenirs. Chez les autres, qui comme tout le monde ont un passé et des souvenirs, c’est la vision de l’avenir qui domine et qui obsède. Je crains d’avoir fait partie de la première catégorie.

.

« Un intellectuel assis va moins loin qu’un con qui marche » disait Audiard, il y a des jours où je me dis que je n’ai pas même été un con qui marche (ce qui m’eût permis à tout le moins d’aller quelque part), mais tout bonnement un con resté assis. Cumulard ! Satané hamlétisme !

.

Aussi, lorsque des années plus tard, allongé sur le sol, j’ai vu et photographié l’aigle aux deux directions opposées, n’y ai-je vu que l’image pathétique et douloureuse de mon existence. L’image de quelque chose d’impossible dans la réalité : partir simultanément en deux sens opposés. Une fiction, un rêve non réalisé, comme ma vie même.

…

Épilogue

Même si Monsieur Bouteau a causé une grande peine au « petit con » que j’étais probablement dans une certaine mesure à l’âge de 13 ans, je ne saurais dénier une certaine force d’impression sur mon cerveau, au propos par ailleurs parfaitement dégueulasse et injustifié qu’il s’était permis de m’envoyer à la face, et publiquement.

.

Cette force d’impression, au sens premier du terme, « action, fait de laisser une trace en exerçant une pression sur quelque chose », n’a certainement pas créé de toutes pièces en moi la tentative de réflexion sur les aléas et fortunes diverses des parts respectives d’intelligence et de bêtise qui jouaient en moi (et se jouaient de moi), car ce débat insoluble s’agitait déjà dans ma petite tête et n’a d’ailleurs jamais cessé d’y exprimer ses hauts cris discordants et antinomiques, mais quand j’appris plus tard l’existence inquiétante quoique reléguée au domaine de la « magie antique », des « tablettes de défixion », autrement appelées « tablettes de malédiction » ou « tablettes d’envoûtement » (ou encore « « tablettes d’exécration » dans l’Antiquité grecque et gauloise », définition de l’Encyclopædia Universalis), je n’ai pu m’empêcher de faire le rapprochement, sans doute absurde mais à forte stimulation imaginaire, avec ce qui s’était passé ce jour-là en cours d’histoire.

.

Les tablettes de défixion étaient des supports, généralement en plomb, gravés (impressionnés pourrait-on aussi dire) d’une inscription destinée à nuire à une personne ou à plusieurs, et dont on a retrouvé des exemplaires étalés du 6ème siècle avant notre ère jusqu’au 6ème siècle après. Une parole gravée pour tenter de faire du mal à quelqu’un, à distance, par la seule puissance occulte de l’inscription ou de l’impression, sans action physique, sans combat sanglant, sans attaque armée contre la proie, comme si cette seule parole gravée, comme si cette impression, pouvait être agissante. La défixion signifiait en elle même « malédiction », « envoûtement », enfin une bouffonnerie dans ce genre…

.

Mon cerveau d’adolescent plombé aurait-il été la tablette de défixion sur laquelle Monsieur Bouteau se serait permis de graver, par sa parole, la malédiction d’une vie ? M’aurait-il ainsi condamné à subir, pour le temps qui me serait imparti, les méfaits et nuisances de ma propre bêtise ? En aucun cas je ne lui prêterais ce pouvoir, ce serait gravement contrevenir à tout l’héritage spirituel qui est le mien, et qui proscrit avec la plus grande horreur toute « croyance » en une quelconque magie, sorcellerie ou envoûtement qui s’apparenteraient à de l’idolâtrie. Mais à constater, et surtout à subir, ma propre obsession du passé, y compris ce déplorable souvenir gravé en moi par Monsieur Bouteau, il m’arrive de me dire que « quelque chose », je ne sais quel fatum ou décision irrévocable venue d’En-Haut, m’y a enfermé, m’a emprisonné dans le cachot du passé, comme par l’effet d’un sort irréfragable. Ma vie n’a peut-être été que la fiction d’une vie, prisonnière d’une défixion lancée je ne sais d’où et je ne sais pourquoi, et n’a pas pu faire l’objet, bien malheureusement, d’une dé-fiction, d’une échappée hors de la fiction des rêves, pour lui préférer un engagement courageux et vaillant dans la réalité des choses contre tous les fantasmes, ce qui m’aurait permis d’échapper à ma propre bêtise, laquelle a pour une grande part consisté à croire, sans que je n’y puisse rien, que les souvenirs et les rêves du passé pouvaient être plus importants et plus précieux que la foi en l’avenir.

.

L’aigle de La Défense, reflété dans le miroir, veut s’envoler dans les deux sens. Mais ce n’est qu’une image. En réalité, il est bien cloué sur son piédestal.