Rue de la Vieille-Lanterne, In memoriam

Rue de la Vieille-Lanterne, In memoriam

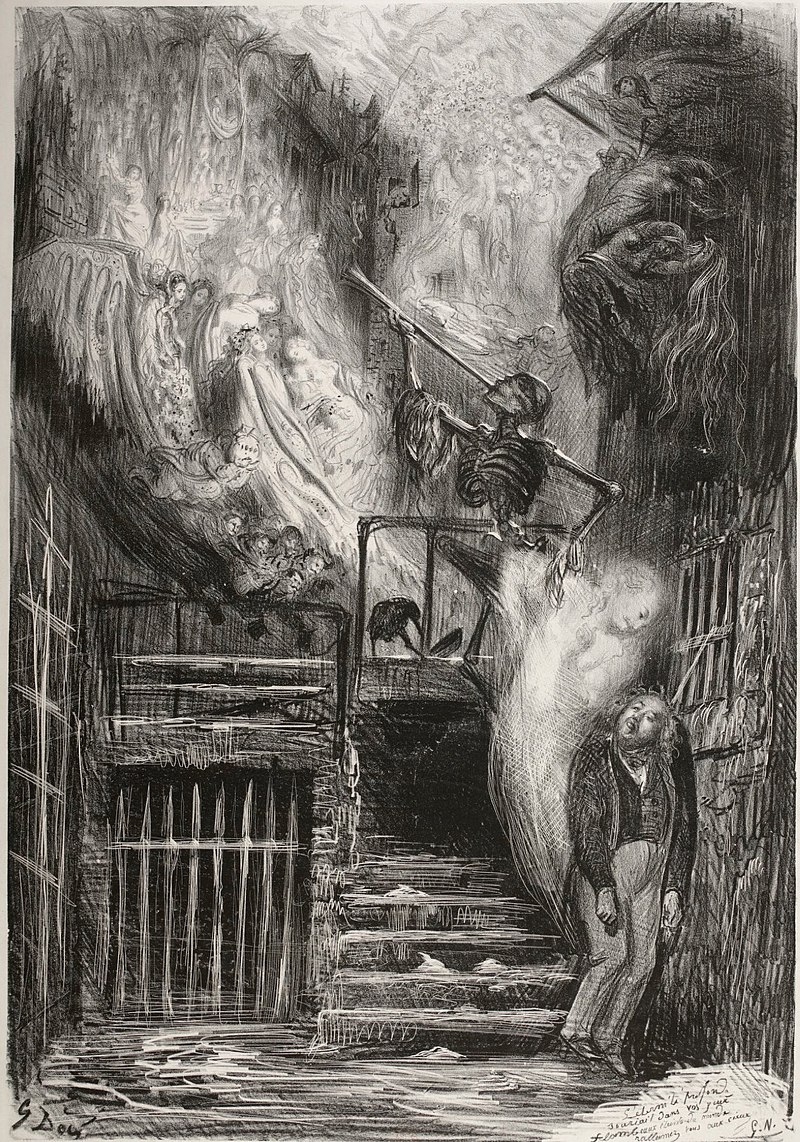

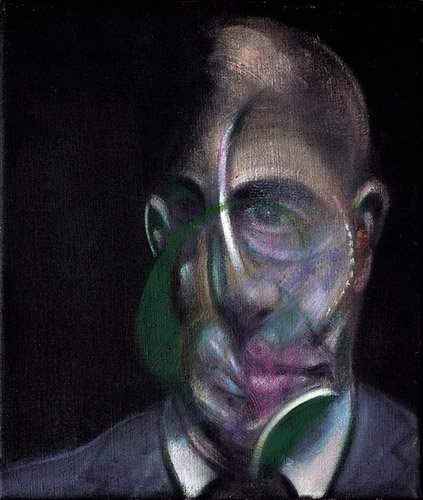

Illustration :

La Rue de la Vieille Lanterne, dit aussi Allégorie sur la mort de Gérard de Nerval.

Gustave Doré (1832-1883), dessinateur, Paris, 1855.

Lithographie au crayon sur Chine collé, 59,4 × 45 cm.

BnF, département des Estampes et de la Photographie, © Bibliothèque nationale de France.

.

À ma mère, Jocelyne Bellaïche, qui peut-être ne lira pas ce texte mais rien de grave, le bon Dieu le lira pour elle…

.

« Tu vois mon petit, la vie c’est un grand pot de merde avec une fine couche de miel posée au-dessus, un peu comme un trompe-l’œil, et qu’on peut appeler le bonheur ».

Mathilde Bellaïche, ma grand-mère, un jour que je lui demandais si sa vie avait été heureuse.

.

Je suis le ténébreux, – le veuf, – l’inconsolé,

Le prince d’Aquitaine à la tour abolie :

Ma seule étoile est morte, – et mon luth constellé

Porte le Soleil noir de la Mélancolie.

Gérard de Nerval, El Desdichado (sonnet), premier quatrain.

.

« Ah ! me dis-je, que n’ai-je des ailes comme la colombe ? Je m’envolerais pour établir [ailleurs] ma demeure. Oui, je fuirais au loin, je chercherais un asile dans le désert ».

Psaumes de David, Psaume 55, versets 7 et 8.

.

Sommaire

Prologue

Mathilde

Gérard

El Desdichado

Épilogue

.

Prologue

.

Pourquoi suis-je si obsédé, et depuis si longtemps, par le suicide de Gérard de Nerval ?

.

J’aimerais quitter ce monde détaché – au sens stoïcien du terme – de toute pesanteur terrestre et physique, comme Gérard cheminant dans Paris la nuit, fantôme de chair dépenaillé, sans feu ni lieu, dans un froid de gueux, traînant pour quelques minutes encore sa misère la plus noire et son esprit le plus flamboyant, vers le fond obscur et fangeux de la rue de la Vieille-Lanterne, pour en finir vraiment avec cette vie, lui qui, toute sa courte vie durant, avait sillonné inlassablement (dans le Rêve comme dans la Vie, pour reprendre les termes du sous-titre d’Aurélia) son cher, lumineux et ombré pays du Valois, en tous sens de l’espace et du temps, frémissant au moindre brin d’herbe caressé par le vent comme à la plus ancienne chanson venue du fond des âges et des décombres hantés de quelque château laissé à l’abandon…

.

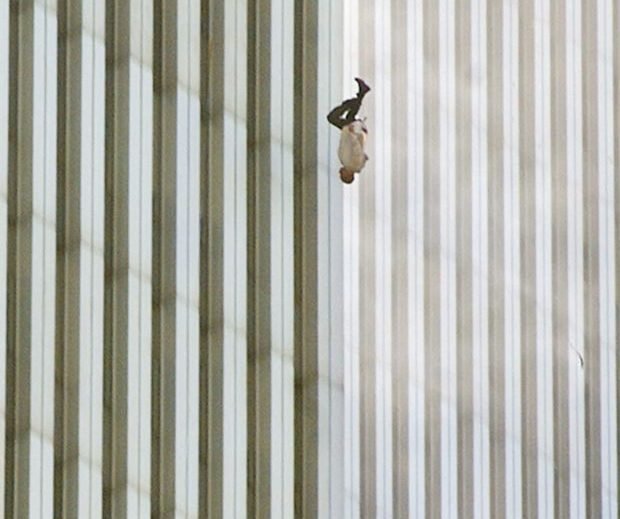

Avait-il prémédité ce geste ultime ? Avait-il délibérément décidé d’en finir cette nuit-là, dans ce tunnel glacial du temps qui, pour le reste de l’humanité vivante et grouillante, ne faisait que relier banalement deux journées – comme le font toutes les nuits depuis la nuit des temps –, en l’occurrence la journée du 25 à celle du 26 du mois de janvier 1855, tunnel dont l’ultime traversée métaphysique que lui seul en faisait, seul au monde et à la seule face de Dieu comme le Christ en croix, et cependant le cœur si plein du monde des hommes et des rêves et de tout l’amour de l’humanité que les hommes ne méritent pas, allait dans un même mouvement le clouer aux barreaux d’une vulgaire grille d’égout au fond puant d’une ruelle mal famée d’un Paris voué à disparaître sous les imminents coups de boutoir du baron Haussmann, et le libérer à jamais de l’inconvénient d’être né trop sensible, trop rêveur, trop confiant, dans le cloaque d’un genre humain cruel, malfaisant, envieux, brutal et complètement abruti ? Avait-il donc pensé bien auparavant en arriver là cette nuit-là, ou a-t-il « improvisé » son grand départ, parce que cette nuit-là, par dix-huit degrés en-dessous de zéro (c’est « le détail qui tue », cette température parisienne polaire, que rapportèrent par la suite les gazettes de l’époque), alors que, sans plus de chez-soi depuis longtemps, il cherchait ne fût-ce que pour une nuit un gîte, de quoi se restaurer, un peu de chaleur, peut-être deux ou trois cœurs compatissants sans les trouver nulle part, il se sentait trop seul, trop démuni, trop incompris, percé jusqu’aux os par la froidure de la nuit et les ténèbres de l’indifférence humaine, abandonné de tous, pressé enfin de se délester de l’atroce poids de vivre ?

.

À la vérité, c’est moins le suicide en tant que tel de Gérard qui m’obsède et me plonge dans d’étranges et pénétrantes visions de ses derniers instants terrestres comme si j’y étais moi-même, que le lien que j’établis entre cet acte définitif, démesuré, extraordinaire (de dégoût, se pendre à une grille d’égout) et l’existence qui l’a précédée, quelque quarante-six années d’un chemin de croix à la lumière intense, pure, divine, infusée pour l’éternité dans une œuvre que la puanteur et l’obscurité terminale de la rue de la Vieille-Lanterne n’ont bien entendu pas réussi à éteindre…

.

Je ne suis pas le premier à me laisser fasciner par ce titanesque départ, cette pure assomption au plus près d’un égout pestilentiel, au fin fond d’une ruelle malfamée d’un Paris fangeux destiné à disparaître, en pleine nuit d’hiver polaire, d’un homme qu’on appelait parfois – y compris certains de ses « amis » –, avec une pointe fort malvenue d’ironie, le « doux Gérard », simplement parce qu’il était bon, honnête, loyal, affectueux, franc, amical, sans calcul ni malveillance, c’est-à-dire absolument inadapté à ce monde de violence, de prédation, de dissimulation et de médiocrité imposé par la vie humaine en société. Non je ne suis pas le premier, et à dire vrai, je ne me sens guère en mauvaise compagnie. Un an exactement après l’envol de Gérard, l’un de ses frères astraux, Charles Baudelaire, écrivait dans les Notes nouvelles sur Edgar Poe (Edgar Poe, sorte de Nerval américain, à sa façon, Desdichado lui aussi, rêveur et mystique hors du temps et de la société) : « Il y a aujourd’hui, 26 janvier, juste un an, – quand un écrivain d’une honnêteté admirable, d’une haute intelligence, et qui fut toujours lucide, alla discrètement, sans déranger personne, – si discrètement que sa discrétion ressemblait à du mépris, – délier son âme dans la rue la plus noire qu’il pût trouver, – quelles dégoûtantes homélies ! quel assassinat raffiné ! ». Le « doux Gérard » avait au moins été compris, et à quelle profondeur, par un esprit aussi prodigieux que le sien, et après tout, c’est peut-être bien suffisant, alors même que de son vivant il avait été traité comme un chien galeux par de « bien intentionnés » et fort médiocres esprits…

.

Les animaux, peut-on supposer, ne peuvent pas regretter d’être nés sur cette terre, sauf peut-être ceux, à supposer qu’ils aient conscience dolente de leur malheureux et injuste destin de proies, qui se font bouffer par d’autres parce que « mal placés » dans la chaîne alimentaire de la prédation universelle. Donc en fait, à bien y regarder, et Darwin nous avait prévenus mais peut-être pas eux, ça en fait quand même un bon paquet… Regret d’être nés, et peut-être plus encore, dans l’esprit diffus (mais ne manquant cependant pas d’intelligence pratique) des bêtes qui se font maltraiter par cette ordure de prédateur humain qui aime faire le mal pour le mal, pas même pour le besoin vital quoique déjà fort cruel de bouffer ses proies, mais seulement pour le plaisir aveugle et ignoble de faire souffrir des êtres vivants doux et sans défense. Bref, je ne sais pas si certains animaux qui se sont vus attribuer dès leur naissance le malheureux destin de proies possèdent le minimum de conscience nécessaire à pouvoir regretter ce sort injuste et malheureux. En revanche ce qui me paraît sûr, c’est que certains êtres humains, en venant au monde, ne sont et ne seront pas faits pour vivre dans ce monde, du moins pour y vivre en potentats même minuscules et domestiques, ou en sybarites repus trônant grassement au sommet de la chaîne alimentaire, heureux, sereins, gavés, sûrs de leur force et de leurs prérogatives en apex prédateurs ne doutant de rien, en conséquence de quoi me semble-t-il, ces êtres-là, je veux dire la valetaille trop gentille de ce monde, ne peuvent que regretter d’être nés, et à tout le moins sont bien heureux (pour une fois), le moment venu, de le quitter.

.

Il m’est bien entendu impossible d’affirmer que Gérard de Nerval aurait éprouvé, tout au long de sa vie tortueuse, constamment endeuillée, criblée de déboires, de déceptions, de revers, de rebuffades, d’avanies et d’incompréhensions infligées à sa nature douce et confiante, semée enfin, dans la traversée de son court et interminable chemin de croix, d’illusions perdues, il m’est impossible d’affirmer, dis-je, que Gérard aurait éprouvé ce fameux inconvénient d’être né dont son frère du futur, le Roumain Emil Cioran, ferait plus tard l’implacable, affligeante, désolante quoique sublime et revigorante démonstration, grâce à une maîtrise de la langue française qu’il a su rendre affolante de beauté et de puissance, langue française qui – disons-le au passage –, si elle n’était pas sa langue maternelle, n’en rejoindrait pas moins, maîtrisée à l’extrême par ce Roumain de naissance, et un siècle après l’éphémère voyage du Desdichado sur cette triste Terre, l’air pur de cimes inviolées du français originel et « génétique » de Gérard de Nerval.

.

Je ne puis donc parler ou penser à la place de Gérard et soutenir mordicus, comme si je pouvais pénétrer dans les arcanes de son âme et de son cerveau, qu’il a pu considérer sa propre naissance, pour ne pas dire toute la difficile existence qui en a découlé, comme un « inconvénient » dont il se serait volontiers passé, d’autant qu’en bien des passages de son œuvre, et en dépit de tout ce que celle-ci contient par ailleurs de l’expression d’un noir désespoir et d’une insondable souffrance – souffrance cependant héroïquement sondée et sublimée dans certaines de ses œuvres, Sylvie et Aurélia entre autres –, l’on peut voir se déployer une force de vie, un enthousiasme pur et enfantin, un lien vital et productif avec tout ce que cette vie, malgré toute la cruauté qu’elle a pu lui infliger, peut offrir de meilleur, qu’il s’agisse par exemple de la nature éternellement maternelle et matricielle du pays du Valois, des filles du feu qui le peuplaient, ou des origines brutes et populaires de la langue française qui faisaient ses délices (ce qu’il expose merveilleusement par exemple dans La Bohême galante, un texte fondamental sur les origines populaires de la langue française) et lui donnaient en quelque manière, comme une sorte d’antidote au poison de souffrance infusé en lui depuis sa naissance, une « raison de vivre »…

.

Ce que je puis dire et affirmer, toutefois, car cela ne relève que de ma propre subjectivité – et l’on m’accordera peut-être avec quelque indulgence que « ça ne mange pas de pain » –, c’est que le sentiment de fraternité qui dès longtemps m’a irrésistiblement relié non pas tant à Gérard de Nerval en tant qu’individu (encore que, dans ce cas particulier, la distinction ou plutôt le principe de séparation à la « Contre Sainte-Beuve » entre l’homme qu’il était et les œuvres qu’il a données – y compris les moins autobiographiques en apparence – serait une sorte de contresens, pour ne pas dire de trahison de l’essence même de son inspiration, lui qui confessait dans Promenades et souvenirs, l’une de ses œuvres les plus puissantes, empreinte de son génie naturel le plus pur, et l’une des plus directement émanées de lui-même : « Je suis du nombre des écrivains dont la vie tient intimement aux ouvrages qui les ont fait connaître ». ), qu’à son œuvre qui dans ses moindres méandres et régions méconnues s’est infiltrée en moi jusqu’aux os et au tréfonds de ma sensibilité, ce sentiment fraternel dis-je me confère la certitude d’avoir affaire avec lui à un « autre moi-même », non en raison d’un génie qu’hélas je ne possède pas comme lui, mais pour une relation profondément contrariée avec le principe même de la vie humaine collective et socialisée dans ce monde, avec le principe même de notre existence au sein d’une humanité globale foutrement prédatrice à l’endroit de ses propres congénères réputés plus « faibles », et à ce titre, assez nocive pour certaines natures ou sensibilités individuelles pacifiques et plutôt rêveuses, ou disons, en gros, pour ces natures qui ne veulent bouffer personne mais répugnent à être bouffées, et qui aspirent simplement à vivre une sorte de dolce vita (dans le pays du Valois, dans le quartier du Doyenné ou ailleurs, peu importe), à condition qu’on leur foute la paix…

.

Car j’ai l’impression que Gérard de Nerval, et pour clore ce prologue déjà un peu trop long pour un prologue (sans doute ne puis-je me contenter de la stricte définition de certains mots, mais passons, un développement digressif sur mes errements sémantiques m’emmènerait trop loin et ne ferait que rallonger encore et donc dévoyer plus avant ce prologue qui se prolonge), s’il était un travailleur acharné (du moins l’a-t-il été bien souvent par nécessité de survie matérielle), n’en était pas moins, et tout aussi bien, une sorte de rêveur nonchalant et quelque peu velléitaire, du moins un homme qui vivait bien davantage la tête dans les étoiles, dans les rêves qu’il savait être « une seconde vie », dans ses propres remous intérieurs où il n’hésitait pas à s’immerger quitte à peiner à s’en extraire pour revenir à la « réalité », que dans une lutte terrestre et sociale pour la survie odieusement prédatrice (dans le genre « loi du plus fort » qu’il devait viscéralement honnir), un homme enfin qui n’aurait demandé en fin de compte qu’à se la couler douce et à n’écrire que ce qu’il voulait écrire, et quand bon lui en eût semblé.

.

Je crois donc me reconnaître en Gérard, dans le mystère de sa vie déplorable comme dans celui de sa mort choisie quoique d’une exécution – et d’un moment – plus ou moins longuement préméditée (même si concernant cette dernière, et contrairement à Gérard qui lui a réussi à accomplir fût-ce dans d’atroces conditions l’acte de mourir, je ne suis pas encore « passé à l’acte », mais je travaille depuis un bon paquet d’années – sans beaucoup avancer dois-je reconnaître – à ses éventuelles modalités, que j’aimerais douces et apaisantes, indolores et parfumées, bien loin du cauchemar ultime, glacial et puant de la rue de la Vieille-Lanterne), dans son œuvre comme dans l’homme qu’il fut et qu’il a lui-même entièrement transféré dans son œuvre, dans son goût de l’amitié confiante et réconfortante comme dans sa profonde solitude, dans ses âpres souffrances comme dans ses joies pures face aux brèches lumineuses qui s’ouvrent parfois dans les ténèbres oppressantes d’une vie humaine pour laquelle on ne se sent pas fondamentalement fait, enfin dans son existentiel sentiment de vocation pour l’écriture comme dans son amère conviction, sans doute acquise avec le temps relativement court de son passage sur terre, que la littérature ne pouvait pas sauver le monde et pas même sa propre existence, encore qu’à mon humble et lointain avis, l’œuvre qu’il a extraite des profondeurs de son être a dû lui apporter une forme de salut intouchable, même le cou étranglé aux barreaux d’une grille d’égout.

.

Grâce à Gérard, j’ai moi même été amené à me poser certaines questions sur mon propre sentiment de vocation, et c’est ainsi que se clôt en queue de poisson ce prologue prolongé, avant d’en arriver à la suite de cette pitoyable histoire ou plutôt de cette élucubration qui je le crains va encore se prolonger, et dont j’aurais tant aimé toutefois que Mathilde prenne connaissance…

.

Mathilde

.

Il est temps de se tourner vers l’avenir. Il me revient souvent une parole que m’avait adressée ma chère, ma tendre, mon infinie Mathilde, ma grand-mère qui fut de son vivant le phare de toute ma petite vie grandie, rehaussée, transfigurée grâce à sa seule présence dans ce monde et dans mon monde, grâce à son existence même, à son flamboiement au sein d’un genre humain enténébré (comment un être aussi bon, aussi lumineux peut-il exister ? Comment se peut-il que j’en sois, moi le Desdichado, rejeton nervalien à l’âme noire, le fruit « en ligne directe » ?), et dont la lumière intérieure, quand cette femme gigantesque a laissé ici-bas son enveloppe charnelle, comme celle d’une étoile morte au fin fond de la plus lointaine des galaxies mais dont nous, petits terriens insignifiants, nous pouvons toujours voir le rayonnement originel, a continué de se diffuser pour moi, en moi, dans mes rêves, dans mes veilles, dans mes pensées et ressassements, dans le continuum de mes angoisses et de mes joies, et n’a jamais cessé d’illuminer mes natives et impénétrables ténèbres d’âme et de cœur. Car je puis affirmer, sans prendre aucun plaisir – mais avec toute la lucidité dont je suis capable – à cet aveu qui pourrait être pris pour une sorte de libidineuse autoflagellation, que je ne possède en rien les surhumaines qualités de cœur, de dévouement et de sollicitude qui furent et resteront jusqu’au Jugement Dernier (et même au-delà) celles de Mathilde. Elle m’a fait don de sa lumière, elle l’a jetée sans compter dans le puits sans fond de mon âme opaque, lui conférant ainsi quelques reflets et irisations bienvenus, mais cette lumière brute et absolue était sienne. Moi, je ne suis pas né avec cette grâce, cette lumière absolue de l’âme qui était propre à sa nature, je suis né au contraire foutrement Dedsdichado, et j’ai toujours vu dans cette naissance non désirée et dans cette mélancolie innée – car, mes bons amis, pour le dire presto, ça ne rend pas la vie très gaie – un certain inconvénient (coucou Emil !).

.

Je devais avoir vingt-sept ou vingt-huit ans. Elle savait – je bassinais tout le monde avec cette « lubie » depuis ma première jeunesse – que je voulais devenir cinéaste, et un jour, alors que nous évoquions mes activités courantes, mes études passées, mes projets, mes entreprises, elle m’a demandé où j’en étais de mes pérégrinations professionnelles et ce que je voulais faire exactement, et comment je comptais m’y prendre pour y parvenir. Sous sa nature constamment bonne, expansive, généreuse, confiante, solaire comme peu d’humains en ont jamais reçu la grâce, et qu’un regard superficiel et quelque peu imbécile ou malveillant aurait pris pour de la méprisable naïveté ou de la simplicité enfantine docile et facilement manipulable, sous cette nature donc veillait, agissait et perçait un esprit parfaitement lucide et pénétrant, impossible à rouler dans la farine, d’une intelligence d’analyse et de détection propre à soulever tous les voiles d’apparence flatteuse dont les gens (moi compris et même plutôt en tête de gondole) aiment tant à se parer, faculté imparable qui lui permettait, tout voile soulevé, toute hypocrisie mise à nue, de voir la véritable nature des autres…

.

En m’interrogeant ainsi sur mon avenir et mes actions du moment, son regard de cristal émeraude, sans ombre, tel les verts pâturages et eaux paisibles du roi David, se posait sur moi avec la tendresse infinie que le bon Dieu avait mis dans son cœur comme la source intarissable des larmes de Niobé pleurant pour l’éternité la mort de ses enfants. Elle m’avait posé cette question concernant mon devenir avec une sollicitude entière, pure comme était son cœur, pétrie d’espoir en ma faveur, dénuée de ces pièges invisibles ou sous-entendus accusateurs et gourmands de certains vils et pervers questionneurs, oui, Mathilde mon étoile vivante à jamais, à des années-lumière de ces curiosités corrompues qui en s’enquérant de vos projets avec un sourire contrefait, n’attendent et n’espèrent que l’aveu plus ou moins explicite de vos piétinements, de vos illusions en déliquescence et de vos échecs définitifs.

.

Je devais répondre à sa question. J’ai dû balbutier, miné déjà sans doute par un incurable sentiment d’échec et par la crainte d’une sorte de prophétie autoréalisatrice diffusant en moi un message mécanisé du genre « tu n’y arriveras pas, tu n’y arriveras jamais, tu n’es qu’un rêveur stérile, tu rêves de gloire mais tu n’as rien dans les tripes, etc. », que j’essayais de me placer sur des tournages en tant qu’assistant, de « prendre des contacts » auprès de sociétés de production de films, d’envoyer des lettres de motivation, et surtout d’écrire des scénarios originaux, première et nécessaire étape – lui expliquais-je à la fois doctement et confusément – pour pouvoir espérer me faire connaître de producteurs et ainsi réaliser mon premier vrai film pour le cinéma, bref le genre de généralités fumeuses qu’on dit sans y croire vraiment mais en espérant les faire croire, les conneries qu’on débite pavloviennement pour éviter de répondre qu’on ne fait pas grand-chose et surtout qu’on ne croit pas le moins du monde aux chances de réussite du peu que l’on fait, simplement dans l’espoir pathétique d’enfumer ceux qui ont la dérangeante curiosité de s’enquérir de nos projets et de notre avenir.

.

Bien évidemment, du moins m’en doutais-je fortement tout en déblatérant mon baratin, face aux yeux extralucides de Mathilde qui, sans jamais se départir de son irrationnelle bienveillance, ne perdait cependant pas une miette de mes bobards, tout en débitant, donc, ma ridicule antienne sur ma « vocation » et ma détermination à « réussir », je sentais bien que je n’avais aucune chance de tromper la clairvoyance de ma grand-mère dont j’avais la sensation quasi physique, tandis qu’elle m’écoutait silencieusement, d’entendre sa voix intérieure qui semblait me chuchoter « Arrête donc de t’en faire accroire, tu n’avances pas mon enfant, tu me racontes des salades pour me faire croire et peut-être te faire croire à toi-même que tu entreprends réellement des choses, mais tu sais, et je sais, que ce n’est pas le cas »… Et du reste, une fois ma supplique terminée, la sanction n’a pas tardé, et c’est sa voix bien réelle et bien sonore, quoique toujours empreinte de la plus infaillible douceur, qui m’a asséné : « Tu approches des trente ans, il faut vraiment y aller maintenant. Tu n’as plus de temps à perdre. Il est temps de te tourner vers l’avenir »…

.

Ce que je n’avais pas dit à ma grand-mère, en répondant à sa question sur les initiatives que je prenais et qui étaient censées faire fructifier mon avenir, déployant ainsi à sa sainte face le pathétique rideau de fumée, qui n’avait aucune chance de l’enfumer, d’arguments généraux et convenus dont assez peu correspondaient à la réalité de mes actions, et moins encore à la foi proclamée mais inexistante dont je me prévalais bruyamment à l’endroit de ma future « réussite », ce que je ne lui avais pas dit, c’est que parallèlement à la vocation que je professais pour la réalisation de films de cinéma, j’écrivais beaucoup, en vertu d’un persistant sentiment de vocation pour la littérature, et que je nourrissais le désir secret d’écrire « une grande chose », de « faire de la littérature », et de donner un jour, dans ce satané avenir au sujet duquel j’étais censé lui répondre ce que je comptais en faire et comment je l’envisageais, une œuvre littéraire digne de ce nom et qui s’inscrirait naturellement dans la longue lignée des grandes œuvres de la littérature française dont celle que je me destinais à écrire, fort hypothétique (c’est-à-dire fantasmée, comme à peu près tout dans ma vie), serait à la fois pair et héritière… Rien que ça ! Aveu d’autant plus difficile à faire, au point d’ailleurs que je n’ai pas pu le faire (fuir les difficultés, spécialité maison), que Mathilde était une grande lectrice, peut-être pas d’une grande « orthodoxie littéraire » car elle lisait un peu de tout, du roman de gare aux œuvres réputées les plus « nobles », en se foutant comme d’une guigne de toute prétention à une quelconque culture classique, et que par conséquent, en bon froussard que je devais déjà être, j’ai dû me dire que si je lui avouais cette vocation pour l’écriture, elle me demanderait illico de lui faire lire mes textes, parce qu’ils existaient bel et bien, alors que par définition – et, en ne mettant en avant que mon désir de faire du cinéma, c’était bien pratique de se planquer derrière cet imparable argument –, je ne pouvais pas lui montrer les films dont je ne faisais que rêver, aux scénarios desquels j’étais censé travailler, mais que je n’avais pas encore réalisés…

.

Je me suis toujours demandé pourquoi, au-delà de la crainte que je devais éprouver de l’avis de Mathilde sur ma production littéraire si je lui en avais soumis quelques échantillons (raison apparente, vraie, mais insuffisante pour laquelle, en répondant à sa question sur ma vision de mon propre avenir, je n’avais pas fait mention de ma « vocation littéraire », me contentant d’ânonner quelques fadaises sur ce qu’il fallait faire pour « réussir dans le cinéma »), je n’ai pas envisagé un seul instant de lui parler, comme d’ailleurs à personne d’autre, du rêve très ancien, persistant, que je nourrissais de « devenir écrivain ». Se posait déjà sans doute la douloureuse question à laquelle je passerais une grande partie de ma vie à tenter de répondre, au sujet de la nature d’une véritable vocation…

.

Gérard

.

Au moment d’écrire cette partie du présent texte (une partie sur Nerval – et avant de revenir sur ce même Nerval dans l’épilogue – qui m’a semblé indispensable à l’équilibre de l’ensemble… mais qu’est-ce que j’y connais, moi, en « construction » ?), je dois reconnaître un certain trouble, une pénible confusion d’esprit liée sans doute, du moins pour une bonne part, aux limites de l’exercice des Impromptus, lesquelles d’ailleurs (car je ne voudrais pas me cacher pleutrement derrière une sorte de « règlement immuable des Impromptus » qui n’a jamais existé) ne sont que l’expression ou le décalque de mes propres limites d’écrivain, de penseur ou même de critique littéraire, si tant est que je puisse me reconnaître une partie ou la totalité de ces jolis attributs. Car mon propos étant d’essayer d’évoquer ici ce qui me semble être chez Gérard de Nerval une puissante et, d’une certaine façon, héroïque et suicidaire vocation pour la littérature, force m’est de reconnaître que, comme dit cette fameuse expression en forme de « constat d’impuissance », les mots me manquent pour dire, pour exprimer, pour retranscrire la vibration très particulière, pure et directe comme une affectueuse étreinte amicale, que me procure le chant nervalien, lorsqu’en lisant l’un de ses textes, quel qu’il soit, sa musique à la fois fraîche, constamment renaissante comme une source cristalline dévalant une sombre forêt, et très ancienne, sorte de nouvelle création du monde, comme une langue émergée neuve et encore intacte du fond des âges telle un mont Ararat biblique qui ne serait sorti de terre que par le miracle d’un langage entièrement renouvelé et ressaisi, lorsque cette musique donc entre en moi et semble m’offrir le reflet du monde gémellaire que je porte moi aussi, mais sans savoir, comme Gérard lui a su le faire, le dire et l’évoquer en une expression pure et définitive…

.

Il y a dans l’œuvre de Nerval – et dans sa vie même – quelque chose comme un sacrifice confinant au sublime, que je n’ai pas su consentir – pour ne rien dire du pur génie d’écrivain qui lui appartenait et que nul ne peut décréter posséder en lui-même et pour lui-même, si la génétique ou le bon Dieu (et pas même un travail acharné) n’en ont pas décidé ainsi… Gérard a écrit par nécessité, a produit son œuvre par irrationnelle et mystique vocation (je crois d’ailleurs qu’il se situait pleinement dans la tradition des grands mystiques comme François d’Assise ou Maître Eckhart, peut-être même eût-il aimé, lui qui vénérait tant les grandes figures féminines, qu’on le compare à Catherine de Sienne ou Thérèse de Lisieux), il s’est saigné, s’est abîmé dans l’écriture jusqu’à la fin (le manuscrit d’Aurélia, sa dernière œuvre, était encore dans la poche de la redingote du cadavre pitoyable, le cou accroché à la grille d’égout, retrouvé rue de la Vielle-Lanterne), quoi qu’il devait lui en coûter, à l’air libre du Valois, de Paris ou de l’Orient lointain et rêvé, ou dans les « établissements de santé » où sa prétendue folie l’a contraint de demeurer prisonnier parfois pendant de longs mois, il a écrit comme le fou pour lequel la société voulait le prendre mais qu’il n’était pas, ou qu’il était en pleine conscience de l’être (ce qui ressort du reste très clairement de l’épiphanie absolue d’Aurélia, son ultime texte-testament où il sonde à une profondeur abyssale sa propre « folie »… pour en exprimer une ode sublime et totalement maîtrisée à la liberté d’être).

.

Gérard de Nerval, corps et âme de souffrance brute et chantre absolu de poésie et de vérité humaine universelle en une langue française la plus pure qui fut jamais, contenait un feu sacré pour l’écriture qui jamais ne s’est éteint, pas même dans la nuit opaque et glaciale du 25 au 26 janvier 1855, par – 18°, dans le trou pestilentiel et déserté par l’humanité de la rue de la Vieille-Lanterne.

.

Ce feu sacré qui toujours m’a tant fasciné en lisant les œuvres de Nerval et en y connaissant aussi l’essence de son être, un feu sacré dont sans doute je n’ai pas reçu la grâce, que j’ai cru posséder en moi, que j’ai eu en moi peut-être jadis…

.

El Desdichado

.

Je n’ai plus le feu sacré. L’ai-je eu jamais ?

.

Jadis la souffrance me poussait à écrire. C’était un ferment, inné à n’en pas douter, planté dans mes gènes aussi sûrement que la nuit succède au jour depuis la nuit des temps, un ferment qui ne donnait pas nécessairement les plus belles fleurs, car la souffrance – prétendument – « créatrice » ne crée pas toujours les plus beaux ou les plus mémorables textes ou ne serait-ce que des textes d’une certaine valeur ou d’une certaine tenue. La souffrance intime, psychique ou affective, profondément intériorisée, existentielle même, solitaire par nature et irréductiblement, la souffrance indicible que personne ne peut ressentir à notre place (pas plus que nous ne pouvons ressentir celle des autres, cela va de soi) et que nous ne pouvons partager avec personne, littéralement incommunicable ou illusoirement communiquée, par exemple par des jérémiades jetées dans une oreille amie que l’on espère compatissante et qui ne l’est jamais vraiment ou qui du moins ne saurait aspirer notre souffrance ainsi « exprimée » pour nous en délester, cette souffrance donc n’est qu’un état (un état, du reste, dont l’apparition et la persistance de ténia en nous-mêmes n’est pas l’apanage des artistes qui en « font état » dans leurs œuvres, mais apte à plomber à peu près n’importe quel être un peu sensible en ce bas monde), lequel peut donner lieu – afin qu’il ne demeure pas tel quel, c’est-à-dire par définition un poids mort, stérile et douloureux – à une pulsion d’écriture qui, si elle est en elle-même une réaction saine et parfois salutaire, une force vitale d’extériorisation visant à « exprimer quelque chose » pour s’en débarrasser comme pour la purge organique d’un mal intérieur, ne dit rien de la valeur littéraire de ce qui sera ainsi produit. Il n’y a, autrement dit, aucun lien automatique entre la pulsion d’écriture issue d’un besoin, même le plus impérieux et le plus vital, d’extérioriser ou de conjurer une intense souffrance intime, et la valeur poétique ou stylistique du texte qui en résultera.

.

J’ai tenu pendant des années un « journal intime » (expression que, pour des raisons qui m’échappent en partie, je déteste viscéralement – sans doute la résonance un peu nunuche du mot « intime ») dont je n’ai pas lieu d’être fier sur le plan de sa valeur littéraire, mais du moins le journal, cette forme de l’informe ou du « renoncement à la forme », me poussait-il à écrire (« c’est toujours mieux que rien », devais-je me dire alors), quand aucune forme digne de ce nom (une entreprise de construction romanesque par exemple) ne pouvait recevoir, dans les moments d’ « urgence » où je recourais à cette solution de facilité, l’écriture et la construction tenues auxquelles j’aspirais… Sans doute du reste – car je ne voudrais pas me dissimuler lâchement derrière le seul motif de l’ « urgence » d’écrire pour justifier ou atténuer mes échecs d’écrivain « constructeur », la tenue de ce journal eût-elle même alors la raison d’être de ma propre survie, car il est vrai qu’à chaque fois que j’écrivais pour ce journal, en proie à un désœuvrement infernal qui me rongeait opiniâtrement, j’avais bien l’impression de sauver ma peau – sans doute n’étais-je tout simplement pas capable d’écrire un roman, ou un grand texte qui eût inventé sa propre forme unique et non reproductible, comme Nerval l’a constamment fait, ou comme Lautréamont avec Les Chants de Maldoror ou Arthur Rimbaud avec Une saison en enfer, car un grand texte littéraire, qu’il soit romanesque ou non, est toujours l’invention d’une certaine forme qui permet de tenir l’écriture et en quelque sorte de la protéger, de la sanctuariser, de l’installer en sa seigneurie, comme dans une demeure indestructible, inaltérable, miraculeusement fraîche pour l’éternité, que l’on aura encore plaisir à visiter dans l’avenir même le plus lointain…

.

Désormais, plus rien.

.

La souffrance gît à l’intérieur comme un étang mort, eau stagnante tournant à la pourriture. Elle ne se fait plus élan transformateur dans et par l’écriture. Pas même dans ces journaux que je tenais jadis, dont j’ai complètement abandonné l’entretien depuis des années, et dont le recours que j’y faisais me laissait certes toujours un peu amer, un peu désenchanté, mais qui du moins me permettait d’essayer, au travers d’une écriture que j’espérais point trop indigne (je disais plus haut que je n’ai pas lieu d’être fier de leur « valeur littéraire » mais sans doute ont-ils eu tout de même cette vertu, à défaut de se faire œuvre ou forme littéraire véritable, de servir de laboratoire d’écriture, un laboratoire quelque peu chaotique et fourre-tout mais grâce auquel j’ai pu me faire les griffes pour le maniement de la langue française, comme un matou sur les coussins d’un canapé), d’exprimer ce qui en moi, dans ma souffrance profonde d’exister, demandait impérieusement à sortir, à s’épancher hors de mon âme noire et incommunicable… Lorsqu’un jour – je ne saurais dire quand exactement – j’ai lu pour la première fois El Desdichado, le sonnet de Gérard de Nerval, c’était moi. Fin de l’histoire.

.

Je ne me trouve pas véritablement d’excuses. Peut-être mon sentiment de vocation pour la littérature s’est-il simplement asséché, éteint, comme si un poison lent et insensible s’était infusé en moi avec le temps, sorte de mithridatisation spirituelle qui, par l’accumulation inconsciente de lâches renoncements et de vils atermoiements, m’aurait éloigné, les années défilant comme un morne paysage subi passivement sur une rétine atone depuis la fenêtre d’un train, et l’âge mûr approchant, de tout désir d’exprimer quoi que ce soit. Peut-être aussi – et ce serait bien pire mais après tout assez probable – la « pulsion d’écriture » que j’ai longtemps cru être une véritable vocation n’était-elle précisément qu’une pulsion réduite à elle-même (comme bouffer, pisser, baiser, etc.), ou qu’un « sentiment », le seul et illusoire sentiment d’une vocation, comme la projection intérieure d’un fantasme, « être un écrivain », ou plutôt, cela allait de soi, un « grand écrivain », et non une vocation réelle, une « nécessité » intérieure, une question de vie ou de mort, cet état de l’être qui caractérise tous les authentiques artistes. Au premier rang desquels, Gérard de Nerval bien sûr…

.

Il n’est pas impossible, tout aussi bien que les pistes d’assèchement que je viens d’indiquer, et pour aborder le problème par une autre de ses faces, que l’absence d’une publication de mon travail en bonne et due forme, donc de la possibilité ou de la chance même d’une véritable réussite dans le monde des Lettres, et par là même l’absence d’une suffisante reconnaissance critique et médiatique, l’absence d’un lectorat assez large pour pouvoir se prévaloir d’un minimum d’ « existence publique » en tant qu’écrivain, bref il n’est pas impossible que cette pesante et lancinante accumulation d’absences ait fini par donner la présence bien douloureuse d’un cuisant sentiment d’échec, la présence d’un sentiment d’inexistence d’un ensemble littéraire (ou tout ce que j’ai pu « produire » comme travail d’écriture) qui cependant existe bel et et bien mais n’existe pour à peu près personne d’autre que moi même et le bon Dieu (Lequel apprécie fort mon œuvre, je tiens à le préciser)… Car oui, le sentiment d’inexistence procuré par ce qu’on pourrait appeler le « déni de lecture » d’une œuvre littéraire donnée, peut devenir aussi une forme de présence, la présence fort délétère et douloureuse de ne pas exister à travers son travail aux yeux de nos congénères, de la même manière que notre indifférence absolue au malheur des autres infuse en ceux-ci un malheur supplémentaire et bien réel…

.

Est-ce parce que je ne crois plus au « pouvoir de la littérature », embourbé que je suis (et que nous sommes tous) dans cette nouvelle (pseudo) civilisation post-littéraire qui nous est tombée impromptue sur le coin de la gueule en quelques petites années depuis l’émergence sauvage et massive de l’ « ère numérique », et à laquelle je me sens complètement étranger, comme si son avènement au seuil des années 2000 m’avait transformé en zombie de l’ancien monde, comme je tentais de l’exposer dans « Continence » – un texte dont je te recommande chaudement la lecture avant de rejoindre le grand trou commun, cher lecteur inconnu et d’ailleurs sans doute inexistant.

.

J’ai su à un certain moment – non pas un moment au sens strict du terme, c’est-à-dire un repère temporel clairement identifiable, mais plutôt une étape de mon évolution où le subconscient, ou sorte de cheminement intérieur inconscient, ou un décret d’En-Haut, la grâce, allez savoir, a dû provoquer un profond changement, comme une sorte de révélation – que je devais avoir en moi un « endroit » qui m’apparaissait comme une source d’eau pure, une eau des origines du monde ou de l’origine de l’être au monde, un endroit à l’écoute duquel je devais être, auquel il me fallait me connecter pour pouvoir enfin écrire. C’est à ce moment sans doute que j’ai compris – je ne dis pas que j’avais raison dans l’absolu mais enfin c’est ainsi que m’apparaissait le nouvel enjeu, et seul véritable, de l’écriture – que l’écriture n’était pas une affaire d’alignement de mots et de phrases plus ou mois harmonieusement assemblés, que l’écriture n’était pas même avant tout le souci de « bien écrire », mais d’abord et impérativement, la quête intérieure de cette source et, trouvée comme une sorte de Graal, le puisement de son eau pour pouvoir en faire l’exact et sincère reflet de soi-même.

.

Peut-être ai-je, à un moment de mon existence, trouvé en moi le jaillissement de cette source miraculeuse qui me semble être la véritable origine de toute écriture digne de ce nom, car s’il existe une infinité de styles ou d’écritures possibles (l’histoire littéraire dans son extraordinaire variété nous le montre bien sûr), je pense en fin de compte, après un bien long et tortueux parcours, qu’elles ont toutes la même origine fondamentale et fondatrice : c’est la sincérité du geste même de l’écriture (sincérité qui n’est pas incompatible, fort heureusement, avec un travail ou un façonnage acharné de cette même écriture), ce moment et cet endroit (la source de toute chose) où les mots que nous trouvons pour dire les choses ne cherchent plus à « paraître » (ce fameux « bien écrire » qui n’a aucun intérêt en lui-même), mais à être nous-mêmes (comme une sorte de réincarnation de nous-même dans le texte) dans notre vérité la plus absolue.

.

Comment cette source, que je suis pratiquement certain d’avoir trouvée à un moment donné, s’est-elle asséchée, ou si elle ne l’a pas été, comment se fait-il que j’aie perdu le désir ou la conviction de devoir y puiser allègrement pour faire œuvre ?

.

Je ne voudrais pas crever sans avoir un tant soit peu éclairci cette petite affaire… Il faut vraiment que je me magne pour y arriver, parce que je n’ai plus trop envie de traîner ici.

.

Le destin et l’œuvre de Gérard de Nerval m’ont constamment renvoyé à cette douloureuse et assez impénétrable interrogation. Il m’a constamment donné l’image de cauchemar sublime qu’exprime une véritable vocation. Car Gérard, dans sa misère, dans l’épouvante de son existence, lui, n’a jamais abandonné, n’a jamais renoncé, jusqu’à la grille d’égout de la rue de la Vieille-Lanterne…

.

Épilogue

.

Gérard mon frère, permets-moi de m’adresser à toi, toi le prince des Desdichados, toi qui comme le roi David, l’un de tes ancêtres probablement, aurais pu avoir l’inspiration de cette merveille absolue de l’un de ses Psaumes, ce Livre de louanges au Créateur que tu révérais tout comme notre roi guerrier et mystique, quoique sous de multiples formes qu’il te plaisait d’invoquer dans ton délire mystique, mais qu’importe, oui tu aurais pu avoir cette inspiration (mais tu en eus bien d’autres du même tonneau !) pour exprimer ton irrépressible désir d’un ailleurs toujours rêvé et jamais atteint : « Ah ! me dis-je, que n’ai-je des ailes comme la colombe ? Je m’envolerais pour établir [ailleurs] ma demeure. Oui, je fuirais au loin, je chercherais un asile dans le désert », toi Gérard mon frérot dans ce monde et dans l’au-delà, rêveur inguérissable de toutes les Aurélia, de toutes les femmes de ce monde désenchanté et de tes mondes enchantés à jamais, femmes réelles et imaginaires et légendaires et mythiques, et de tous les temps confondus, ces femmes dont Marcel qui t’aimait tant et qui t’a si bien compris dira plus tard qu’elles sont – pour notre damnation – des « êtres de fuite », à qui « la nature, notre inquiétude attachent des ailes », toi mon prince, petit corps d’un homme de feu martyrisé par la nuit glaciale et anonyme, géant astral Gérard, tu es parti, Dieu seul sait par quelle ultime inspiration, dans la nuit, dans le froid, dans le souffle glacial et mordant du Destin, presque nu, ton corps lumineux comme celui d’un lampyre métaphysique diffusant ses derniers feux – les plus intenses – avant de s’éteindre, lumière salvatrice de l’humanité entière et de tous les temps en cette nuit de poix et de poisse inconnue de tous, épaisse et sourde comme l’Indifférence humaine, seul si profondément dans le monde des hommes et pourtant si habité du monde des hommes dans ton âme vaste comme l’histoire immémoriale des hommes, débarrassé de tes habits d’homme devenus vaines guenilles, Gérard mon frère, je te vois errant dans le cœur de Paris encore plein de fange et de sombres misérables labyrinthes, heureux peut-être d’en finir bientôt, le cœur lesté des pesantes misères du corps bientôt anéanties, mais léger déjà comme une voile fécondée de vent, filant vers l’horizon azuré, bleu comme le ciel le plus pur, libéré de toute contrainte terrestre (sentais-tu même le froid à damner les morts de cette nuit-là ?), la tête dans les cieux les plus élevés, dans des songes infinis, en ces derniers instants dans le grand et exigu cloaque terrestre, tu communiques avec les étoiles les plus reculées du cosmos où Mathilde brille pour l’au-delà des Temps, tout comme avec le moindre flocon de neige venant mourir et renaître sur ta peau de lumière offerte aux vents et tempêtes de toutes les ténèbres de ce monde sans foi et sans salut…

.

Tu avais envoyé, le jour précédant cette nuit ou peut-être sa veille (qu’importe après tout ! Qu’importe qu’elle fût celle du 25 au 26 janvier 1855 ! Le temps étroit et ridicule de la vie d’un homme était déjà aboli pour toi, dans ton esprit hors du temps devenu synthèse inconcevable de tous les Temps, avant même l’abolition de ton Temps terrestre et sa renaissance resplendissante pour l’éternité, au fond de cette sombre ruelle, par la grâce des trésors inaliénables que tu nous as légués), tu avais envoyé une lettre à ta tante Labrunie, la dernière dit-on que l’on connaisse de ta main et de ton esprit dilaté déjà aux dimensions des confins de l’univers, une lettre dans laquelle, après l’avoir préparée avec une tendresse hors de ce monde en lui écrivant ces mots déjà si poignants, jaillis de ton cœur même, si limpide et vrai comme l’eau d’une source miraculeuse, « Ma bonne et chère tante, Dis à ton fils qu’il ne sait pas que tu es la meilleure des mères et des tantes. Quand j’aurai triomphé de tout, tu auras ta place dans mon Olympe comme j’ai ma place dans ta maison », après ces mots d’enfant divin donc, tu lui as donné et donné à l’humanité entière et pour tous les temps passés et futurs, cette phrase ultime, une simple phrase qui, je le dis, je l’affirme, je le proclame, je le martèle, je l’éructe en chantant tout mon soûl comme tu le faisais toi-même au temps glorieux du cabaret de la mère Saguet, je le jette à la face de quiconque m’écoute ou ne m’écoute pas, me lit ou ne me lit pas, m’aime ou ne m’aime pas, me connaît ou ne me connaît pas, à la face de l’humanité morte et à renaître, vivante et en passe d’y passer, une simple phrase oui Mesdames Messieurs qui me voyez ou ne me voyez pas sur l’estrade pompeuse et invisible de la plus obscure des existences, une simple phrase pour conclure ce billet à une tante tendrement aimée peut-être plus encore qu’Aurélia elle-même et comme seuls les bons enfants savent aimer, et aussi pour conclure tant qu’à faire ce qui sera peut-être le dernier Impromptu du dernier des Mohicans de la défunte civilisation littéraire occidentale millénaire et pourtant bien morte et pas même enterrée, oui une simple phrase, la plus belle, la plus profonde, l’infini du mystère du génie humain concentré en quelques petits mots gigantesques, la plus intense phrase jamais sortie d’une âme humaine :

.

Ne m’attends pas ce soir, car la nuit sera noire et blanche.

Josiane Papazian 15 août 2025 (16 h 54 min)

Ah non, pas le dernier Impromptu !

thierrybellaiche 15 août 2025 (17 h 06 min)

Peut-on jamais savoir ce que sera la « dernière chose » que nous ferons ? Sauf si, comme Gérard, c’est nous qui en décidons…

Pardon Gérard ! (Codicille à l’Impromptu précédent) | Thierry Bellaiche, Impromptus, Blog-Site 27 août 2025 (13 h 31 min)

[…] Codicille à l’Impromptu précédent. Lien : Rue de la Vieille-Lanterne, In memoriam […]