Trop vieux pour mourir jeune

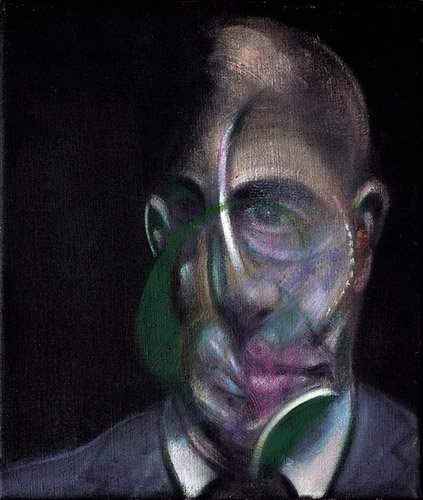

Vanité en noir et blanc. © TB

—

« Si l’on n’est pas sensible, on n’est jamais sublime ».

Voltaire, Lettre à M. de la Harpe – 11 Août 1766.

—

« Personne ne sait encore si tout ne vit que pour mourir ou ne meurt que pour renaître ».

Marguerite Yourcenar, Anna, soror…

*

J’ai tout perdu. Pourtant tout se bouscule dans mon cerveau lessivé. Tout, mais quoi ? De quoi peut encore être constitué ce « tout » ? Des pensées ressassées qui ne sont plus même pensées, des images toujours les mêmes vidées de toute vie imaginative, des scènes héroïques où le héros fatigué se traîne vers de poussifs et répétitifs exploits, des mots appauvris et cloisonnés… Dans leurs parages ne vibre plus, comme jadis, la brume féconde et saturée de nutriments formée par leurs congénères si nombreux, si riches, si généreux, si vibratiles, désormais enterrés dans les dictionnaires.

Je suis las de tout. Nostalgique du peu de choses que j’ai goûtées intensément dans cette vie et qui, un beau jour ou une sale nuit, sans me consulter, m’ont quittées, et de toutes les bonnes choses que j’ai dû moi-même quitter avant qu’elles ne me quittent, avant de devoir moi-même quitter ce monde, ce que je ferai d’ailleurs – et c’est un paradoxe sur lequel, si j’en ai le temps et l’aptitude, il faudra que je me penche – sans la moindre nostalgie, sans le moindre regret, tant il est vrai que je ne me suis jamais senti « fait pour la vie »… Comment regretter de quitter ce qu’on n’a jamais aimé ?

Je hais le sentiment de nostalgie. Je m’étais promis, jeune homme projetant son avenir, de ne jamais y céder, je voulais déjà m’efforcer de « bien vieillir », de ne jamais me « retourner vers le passé » poussé par un sentiment de regret ou de mélancolie des « jours heureux » (à supposer qu’ils l’aient été) perdus à jamais, j’ai eu très précocement cette conscience que la seule façon digne ou du moins honorable de traverser le temps, si toutefois cette réalité devait être mienne (car j’aurais sans doute voulu, ou préféré, mourir jeune, ce qui aurait de facto évincé l’angoisse précoce du vieillissement), c’était précisément de ne pas vieillir de cœur et d’esprit, de conserver intérieurement une jeunesse qui me placerait à l’abri de la déchéance du vieillissement, d’atteindre les rivages du grand départ exempt de tout stigmate d’une quelconque croyance que la vieillesse serait advenue, qu’elle se serait invitée à un moment donné, soudainement, comme une sorte de préfiguration hideuse de la grande faucheuse, enfin cette croyance maudite que la vieillesse serait arrivée, un jour, par le seul effet de la fatalité du temps qui passe…

À l’approche galopante de la fin de ma sixième décennie de présence parfaitement involontaire et non désirée sur « ce grain de boue qui tourne délayé dans une goutte d’eau » (Maupassant), je ne saurais dire si j’ai réussi ce « pari de jeunesse », pari peu pascalien bien qu’après tout un peu de la même eau, dans le genre « personne ne peut le prouver mais personne ne pourra prouver le contraire », toujours est-il que je ne sais pas trop si je me suis « laissé vieillir », au sens où être vieux, ce serait croire qu’on l’est devenu, ou si j’ai réussi à conserver en moi cette source fraîche et cristalline d’une jeunesse capable par sa seule présence inaltérable et continuée dans le temps, de déjouer la montée des eaux noires du vieillissement…

Ce que je puis dire, c’est que je me sens fort fatigué, épuisé, exténué, à bout de force et de foi (moi qui n’en ai jamais eu beaucoup), vidé de l’intérieur de cette intensité providentielle qu’avait introduit dans cette vie que je n’avais pas choisie et pour laquelle je ne me sentais pas fait, les milles vibrations du désir et du plaisir, émises et permises par les seuls domaines qui me semblaient valoir la peine d’être né, la littérature, les femmes et la nature (j’en omets certainement et je ne voudrais pas me montrer ingrat à l’égard de ce qui m’a été donné malgré tout par d’autres dimensions de cette vie passablement dissolue, mais passons). Constat qui, dira-t-on, semble plutôt plaider en faveur de l’hypothèse d’un pari perdu. Je serais en fin de compte devenu vieux selon la vision de cauchemar que je redoutais de voir se réaliser un jour lorsque dans ma jeunesse, je me jurais de tout faire pour me l’épargner.

Cependant, assez étrangement, et en dépit de tout ce que je viens d’énoncer dans un jaillissement de bile qui m’est tout à fait naturel pour ne pas dire consubstantiel, je n’arrive pas à croire complètement à la défaite de mon pari de jeunesse, cette promesse que je me faisais, jeune homme, de « bien vieillir », seule raison valable me semblait-il de rester en vie, si toutefois il m’était donné – car on ne peut jamais rien en savoir, que l’on soit jeune ou de moins en moins jeune – de disposer de cette coulée du temps, de ce déferlement des années jusqu’à la phase terminale de la vieillesse. Je ne puis affirmer, en dépit même de mon sentiment d’épuisement, de cette délétère impression d’être arrivé « au bout de tout », que je me « sente vieux », ni même que je prête foi à l’âge objectif que je vais peut-être atteindre dans quelques jours, ce chiffre-massue exprimant et fixant devant mes yeux ébaubis le terme de six foutues décennies, et qui me paraît éminemment irréel… Je ne peux y croire tout à fait, sans doute en raison d’une sorte d’immaturité qui, en moi, a persisté dans le temps, de la même manière qu’une personne adulte de petite taille n’a pas pu devenir plus grande, immaturité due sans doute à l’incapacité qui a été la mienne d’atteindre ce qu’on appelle l’ « âge adulte », de prendre des responsabilités inhérentes à cette phase paraît-il la plus longue et la plus raisonnable de l’existence : mettre des enfants au monde, les élever le mieux possible, s’engager fidèlement dans des luttes auxquelles on croit de tout cœur, tempérer les passions houleuses et parfois dangereuses d’une jeunesse inexpérimentée, réussir de grandes choses qui vous posent un homme et lui donnent un statut enviable dans le regard des autres, enfin, ce genre de trucs… Toutes choses, et bien d’autres encore qui auraient pu, qui auraient dû procéder de la normale « vie adulte », mais que je n’ai pas faites, que je n’ai pas pu concéder à la vie commune et majoritaire des hommes et des femmes de ce monde.

Mon immaturité persistante, mon incapacité radicale à atteindre un véritable âge adulte, mon incurie totale en pratiquement tout ce qui regarde les « devoirs de l’homme fait et responsable », m’ont-elles finalement épargné de « devenir vieux », en dépit d’une horloge qui tourne et tourne et tourne inexorablement sans en éprouver le moindre état d’âme (le temps n’a pas de « conscience » et de cœur moins encore), pour moi comme pour tout le monde ? Le temps n’est qu’une sorte de froide machine, la première inventée et la seule parfaite, pour infuser en l’homme la conscience, donc l’angoisse de sa déchéance et de sa mort prochaine. Le temps, comme le bandeau couvrant les yeux de Justice, est aveugle. Du moins se fout-il complètement de la peur qu’il nous inspire. La peur de le voir « passer trop vite », ce qui au passage est vraiment con comme expression, car le temps ne passe ni trop vite ni trop lentement, il passe, sourd et aveugle, c’est tout. Et il se passe de nos peurs…

Marcel nous a certes démontré que le temps n’est pas définissable uniquement comme un monstre froid d’objectivité pesant sur la pauvre créature humaine impuissante à lui échapper et traçant sa route de façon « inhumaine », linéaire et inexorable, il a montré, à travers le Narrateur de À la recherche du temps perdu, que le temps a aussi une valeur subjective et rétrospective décelable dans les méandres de notre vie spirituelle, qu’il peut être perdu (ce qu’est toujours pour nous le temps qui a passé) puis retrouvé, mais retrouvé grâce à une illumination intérieure très particulière qui non seulement n’échoit pas à tout le monde, mais qui en tout état de cause, même si nous en sommes « l’élu », ne nous ajoute pas du temps objectif, ne nous apporte pas du « temps de vie » supplémentaire, et ne fait que relier intérieurement notre présent de « maturité » au temps passé de notre jeunesse, nous donnant ainsi l’impression d’échapper au Temps. L’impression seulement… Le « temps retrouvé » (la révélation qui échoit au Narrateur dans le volume du même nom, le dernier de La Recherche) n’est pas un temps réel ajouté objectivement à notre vie comme des chèques-cadeaux ou des bons d’achats fournis par une entreprise à son bon petit employé pour améliorer, en sus de son salaire, son pouvoir d’achat, non, le « temps retrouvé » n’est qu’une prodigieuse expérience intérieure qui ne nous dit rien du moment de notre avenir où il faudra bien y passer pour tout de bon… D’ailleurs le Narrateur, plus tout jeune et d’une santé fragile, revenant à la vie sociale parisienne après des années dans une maison de repos, et comprenant à travers cette illumination du « temps retrouvé » qu’il doit enfin se mettre au travail et quelle œuvre il doit écrire, se demande dans le même temps – avec une certaine angoisse comme on peut l’imaginer – s’il lui reste assez de temps pour s’y coller, étant donné que ladite illumination arrive bien tard dans son existence, à son âge mûr, un âge mûr un peu flageolant, et après bien des années de procrastination. Années, elles, perdues à jamais…

À propos de Marcel, et j’en finirai par là avant d’aller attendre bovinement d’être accablé d’ici peu (si Dieu me prête vie – comme on dit – encore quelques jours, mais rien ne L’y oblige et autant le Lui dire franco : je ne suis pas demandeur ; à Bon Entendeur…) par le couperet du terme de ma sixième décennie de présence fort dolente au sein de la communauté humaine, il n’est pas impossible que la découverte de son grand œuvre, véritable épiphanie de ma jeunesse, dont je ne sais quelle bénévole providence ou propice nécessité m’a gratifié lorsque j’avais seize ou dix-sept ans, il n’est pas impossible dis-je que cette découverte précoce, tendrement juvénile, ait joué un certain rôle dans mon sentiment, que d’aucuns (et moi le premier) trouveront peut-être passablement ridicule, de « non vieillissement » ou pour le dire autrement, dans ma conviction intime d’avoir tout de même, contre vents et marées, gagné mon pari de jeunesse, cette promesse que je me faisais de « bien vieillir » lorsque encore jeune homme, j’imaginais ce que pourrait être, ce que devait être mon âge mûr (pour ne pas dire ma vieillesse), c’est-à-dire une forme de jeunesse intérieure, éternelle, conservée jusque dans la fatalité du vieillissement.

En recevant en plein cœur, et d’une âme d’un seul coup entièrement unifiée par cette lecture, Du côté de chez Swann, alors que j’étais encore un adolescent pétri d’angoisse, solitaire, sombre, déjà plongé dans les affres de « l’inconvénient d’être né » (je ne connaissais pas encore Cioran mais je vivais en quelque sorte involontairement et par anticipation la lecture – elle aussi épiphanique – que j’en ferais plus tard), incertain de tout, complexé au-delà du raisonnable, très rapidement, au fil de cette lecture qui ne cessait de m’illuminer intérieurement et de me révéler à moi-même, je me souviens m’être dit un truc dans ce genre (je recompose mais je suis sûr de mon fait quant à la substance de ces pensées) : « mon petit gars, je ne sais pas ce que tu vas faire de ta pauvre vie qui paraît déjà assez mal emmanchée, ou ce que cette vie indésirée va faire de toi, mais une chose est sûre, et elle est sûre grâce à cette lecture. C’est que tant que, dans l’avenir, si avenir il y a, et même si tu devais atteindre l’âge canonique d’un Moïse rappelé auprès de son Créateur à cent-vingt ans, tant que tu seras capable de vivre avec cette sensibilité hors du commun et hors du temps, avec cette transcendante puissance de vie sensible, tant que tu seras capable de vivre et de revivre de cette façon, la lecture de ce livre, ou toute autre lecture, ou n’importe quoi d’autre dans la vie, quelle que soit l’expérience qu’il te sera donnée de faire, tant que tu seras capable de ressentir cette épiphanie intérieure au contact de quoi que ce soit dans cette vie, alors tu ne vieilliras pas. Tu resteras, quoi qu’il arrive, ce jeune homme que tu es maintenant, dans l’instant présent, recevant le miracle de cette œuvre, et tu le seras et le resteras intérieurement même si tu atteins un jour le rivage de la vieillesse »…

Dans la suite de ma vie (une suite aux suites du reste fort hasardeuses), la lecture recommencée et même cyclique que j’ai pu faire de À la recherche du temps perdu, ainsi que toute autre découverte que j’ai pu faire d’autres œuvres littéraires, ainsi que toute expérience « heureuse » (mot assez téméraire me concernant mais tout de même pas complètement banni) que j’ai pu faire dans quelque domaine que ce soit, enfin tout cet ensemble de choses, que l’on pourrait condenser dans l’expression légèrement pompeuse et résonnant un peu vieux barbon de « l’expérience d’une vie », a dû garder pour étoile polaire cette expérience de jeunesse, fondatrice pour moi d’une sorte d’ « alpha et oméga » d’une sensibilité juvénile hors du temps, inaccessible aux effets du vieillissement : tant que tu seras capable de vibrer intérieurement à ce degré d’intensité au contact des choses, comme ce fut le cas à ta première lecture de Du côté de chez Swann, alors vieux ou pas, tu ne vieilliras jamais.

Je ne saurais prétendre que je comprenais alors, ni même que je comprends encore aujourd’hui dans toute sa plénitude, cet étrange phénomène qui, alors que cette œuvre pénétrait en moi comme une sorte de vie nouvelle, régénérée, au temps de mon adolescence tardive, établissait dans le même mouvement une sorte d’équivalence naturelle ou mieux, de pacte quasi divin, entre la vie sensible superlative révélée à ce moment-là par cette lecture, et un principe de jeunesse éternelle qui, grâce aux effets prolongés et inviolables de cette vie sensible, me soutiendrait tout au long de la vie, quelle que soit la longueur de celle-ci. Je ressentais simplement à une profondeur abyssale que dans l’ère incertaine que serait mon avenir, si cette expérience imprévisible et absolument bouleversante était encore possible, si la sensibilité ainsi révélée pouvait encore surgir en moi, même au sein des tourments et des tempêtes de l’existence, alors je pourrais déjouer la fatalité du « devenir vieux », c’est-à-dire vidé de la capacité sensible de vibrer à la beauté des choses, ce moment fatal où la vieillesse advient parce qu’on croit qu’elle est advenue…

Or je crois avoir conservé cette faculté vibratoire, cette extrême sensibilité au contact de la beauté de certains textes, et, pour le dire simplement mais peut-être est-ce finalement la meilleure des façons, au contact des meilleurs bienfaits de l’existence, quand celle-ci veut bien me les prodiguer…

L’on me dira peut-être, et cela montrera du moins qu’on m’aura bien lu, que j’ai commencé en disant qu’à l’approche de la fin de ma sixième décennie, je me sentais à peu près vidé de tout, fatigué, exténué, etc., sorte de description de la vieillesse dans ce qu’elle peut avoir du pire des cauchemars de chair et de vie moribonde, ce qui semble peu compatible avec la prétention à une forme de jeunesse éternelle telle que je viens de tenter de la décrire et de m’en prévaloir. Je ne sais trop où se trouve la vérité. Peut-être pas à mi-chemin de ces deux réalités opposées, mais plutôt dans une alternance aléatoire de ces deux réalités : vieux quand je laisse le déni de toute sensibilité s’emparer de moi, éternel jeune homme quand, en lisant un beau texte, je sens remonter en moi comme un parfum céleste les effluves de vie intense qui se révélèrent miraculeusement à ma première lecture de Du côté de chez Swann…

Cela étant dit, car je m’en voudrais de finir sur une note optimiste, je dois dire que j’aurais préféré y passer avant d’atteindre l’âge qu’il semble que je doive atteindre dans un souffle de minutes. Je pense à Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, mort à vingt-quatre ans, en laissant l’éternité des Chants de Maldoror. Je pense à Jacques Vaché, mort à vingt-trois ans, inspirateur suprême, éphémère et hors du temps, du mouvement surréaliste. Je pense à Franz Schubert, mort à trente et un ans, après avoir composé plus de mille œuvres où rôde partout un incompréhensible génie. Je pense à Evariste Galois, mort à vingt ans, qui a eu le temps, dans sa vie scandaleusement brève, de contribuer à la constitution des mathématiques modernes. Je pense à Apollinaire, à Nerval, à Lord Byron, à Rimbaud, à tant d’autres, morts prématurément, comme on dit. Sort enviable à mon sens : laisser quelque chose de grand, partir tôt… Je suis loin du compte.

Bref, je ne sais pas si j’ai « réussi » ou « raté » ma vie, mais je suis à peu près sûr d’avoir déjà loupé ma sortie : trop vieux pour mourir jeune…