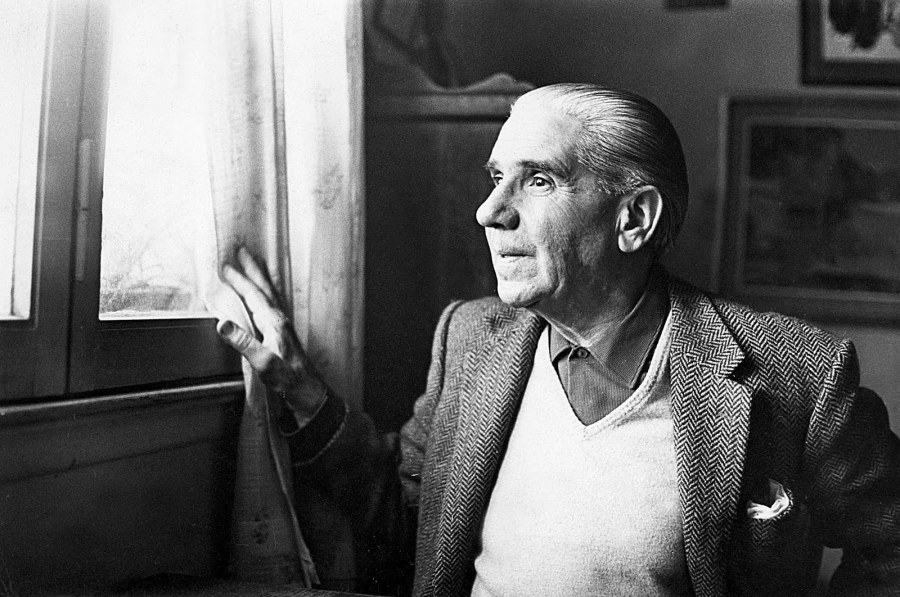

Antonio Porchia

Photo © Editions Unes

« Avant de parcourir mon chemin j’étais mon chemin. »

Antonio Porchia, Voix

« La chair est triste, hélas ! et j’ai lu tous les livres. »

Stéphane Mallarmé, Brise marine (incipit)

La chair n’est pas triste mon Stéphane, mais alors pas du tout, et je n’ai lu que quelques livres…

Quelques-uns suffisent – la lecture est affaire d’approfondissement, d’intériorisation, et non de quantité –, parfois un seul d’ailleurs, un seul pour toute une vie. Les croyants (et disant cela, je ne prétends guère en faire des parangons ou des experts de bonne littérature, ce que les plus obtus d’entre eux ne sont d’ailleurs pas du tout) se contentent d’un seul livre tout au long de leur vie, non seulement celle-ci, là, maintenant, terrestre, corporelle, tangible, mais même, à n’en pas douter (je veux dire qu’eux-mêmes n’en doutent pas), celle qu’ils vivront plus tard, au-delà, peut-être bien la même sous une autre forme (ou sans forme du tout), quand tout ici-bas sera consommé, quand tout ce merdier sera achevé, bouclé, aux oubliettes, quand avec un peu de bol, ils n’auront plus de corps, ce maudit boulet à traîner dans une vie de douleur enchaînée à la matière… Ils se contentent (et se contenteront), au sens fort et profond de ce terme (d’ailleurs utilisé habituellement en un sens dévalorisant, « se contenter de », comme l’acceptation presque humiliante d’une sorte de lot de consolation à défaut du trésor espéré, dans le genre « faute de grives on mange des merles »), ils se contentent, dis-je, du Livre, lequel on le sait n’est pas un simple livre mais La Parole même, créatrice de toutes choses, les Dix « Fiat » comme à la parade, Fiat Lux et tout le chapelet qui a suivi, par la puissance desquels d’un seul coup, ex nihilo, tout était là, l’univers au grand complet, ils s’en contentent donc, de ce fameux Livre, au sens d’un contentement essentiel, intégral, indicible, définition ineffable (ce qui est assez paradoxal pour une « définition » qui se doit de dire, m’objectera-t-on à juste titre), mais ressentie par la foi, du bonheur et de la plénitude. C’est assez dire qu’il n’est nul besoin d’ « avoir lu tous les livres », hypothèse qui du reste, à supposer que nous puissions la réaliser (que Dieu m’en préserve !), serait un véritable cauchemar pour l’esprit étant donné la masse de rogatons qu’il faudrait se coltiner dans l’ensemble susnommé, à savoir « tous les livres »… Imagine-t-on sérieusement avoir « lu tous les livres » – nonobstant bien sûr ce qui n’est qu’une licence poétique chez Mallarmé ? Tous vous diront, tous ces « monolecteurs » monomaniaques du Livre, que celui-ci leur suffit et – pour les plus roides d’entre eux – qu’il serait même déplacé, voire un peu sacrilège d’en lire d’autres… Je ne blague pas complètement (bien qu’il s’agisse là d’une précieuse occupation hélas trop souvent empêchée par la gueule d’enterrement de la Réalité), et j’ai entendu bien des « religieux » me dire ou me faire plus ou moins subtilement comprendre qu’il y avait quelque chose d’un peu suspect, de répréhensible ou à tout le moins de « déconseillé », à lire – en particulier avec passion – des livres « profanes », c’est-à-dire, en fin de compte, des livres. Seul Le Livre avait droit de cité dans leur existence (et donc, idéalement selon eux, dans celle de tout un chacun), et j’avoue que malgré mon réflexe répulsif face à cette étroite conception des choses, j’ai toujours confusément compris et admis qu’ils puissent avoir une notion de l’infini spirituel, la certitude de la plus parfaite plénitude présente et future, au contact de ce seul Livre. Le Livre. Lequel n’était pas pour eux qu’un « credo », mais une inépuisable source de jouvence, la joie incarnée. A lire et à relire, cela va de soi. D’ailleurs le lire et même le relire n’était rien : c’était leur vie même. Dans ces conditions, pourquoi en lire d’autres ? Cela doit être pour eux un peu comme pour certaines histoires dans le domaine de l’amour humain : quand on aime vraiment, essentiellement une personne (et à supposer que cet amour soit « éternel », ou disons plus modestement, indéfectible à travers le temps limité de notre vie), les autres personnes, toutes les autres, ne peuvent plus figurer dans ce champ sacralisé de l’amour, ou ne peuvent prendre la même qualité d’existence que la personne aimée. Le Livre est pour certains croyants l’équivalent, ou plutôt l’incarnation même de l’Amour absolu, celui qui efface (ou qui relègue très loin) tous les autres livres, ceux-là même qui précisément à des yeux « profanes » ou moins sensibles que les leurs à l’Absolu du Livre, font l’objet d’un amour intense, passionné, et parfois… absolu.

Cela étant posé, incapable sans doute de me contenter du Livre (non sans éprouver un pernicieux sentiment de culpabilité sur ce point), j’en ai donc lu quelques autres, y compris des livres de prime abord fort éloignés de toute pieuse préoccupation, et pour certains d’entre eux, avec une passion « profane » – pour ne pas dire, ô infamie, charnelle – que certains obtus croyants considéreraient comme sacrilège, mais aussi bien – peut-être inconsciemment (et allons-y pour un peu de psychanalyse de bazar !) pour me déculpabiliser de ne pas pouvoir me contenter du Livre – avec le sentiment qu’ils recelaient une parcelle d’inspiration divine, une étincelle de la Parole créatrice, quelque chose de miraculeux qui ne pouvait que procéder du sacré, de l’Esprit telle qu’il est constant dans le Livre. Le spirituel, et le plus élevé parfois, peut se nicher aussi dans les œuvres aux apparences les plus contraires à sa vitrine officielle, celle que présente Le Livre et dont on peut benoîtement « contempler » le riche achalandage. Et ces quelques livres, ainsi que ceux que je lirai peut-être encore dans ce qui me restera du souffle qu’on appelle une vie, m’ont pleinement contenté. Rien à cirer, donc, d’avoir « lu tous les livres », perspective des plus angoissantes à mon humble avis, et du reste la seule vision de ma propre bibliothèque, où gisent encore des livres non lus, me donne même parfois des haut-le-cœur… Un grand universitaire avec qui je discutais il y a quelques années me dit que chaque livre non encore lu qui se présentait sous ses yeux, fermé, clos, inexploré, silencieux, s’adressait à lui comme un reproche (« lis-moi ! », semblait-il lui dire, « qu’attends-tu ? »). Très jolie phrase, avais-je pensé, dont je pressentais moi-même la vérité. Peut-être ai-je changé depuis, mais pour parler vite et impromptu, je me dis aujourd’hui qu’il n’y a pas de quoi se mettre la rate au court-bouillon pour tous les livres non lus, et qu’à un moment donné, il vaut bien mieux, et le plus sérieusement possible, essayer de lire à l’intérieur de soi. Et écrire ce qu’on croit y lire.

Quelques-uns suffisent donc, disais-je, lorsque ce sont des livres qui viennent à votre rencontre et que vous allez à la leur, et que se produit alors l’épiphanie d’une fraternité spontanée, et que d’une certaine manière, il n’y a plus ni « livre » ni « homme », mais deux êtres aux natures sinon communes, du moins suffisamment proches l’une de l’autre pour que leur jonction reforme une sorte de climat nouveau, unique, bercé comme de la brise marine d’une mer des origines…

Quant à la chair, oh que non elle n’est pas triste, marre de ces pisse-froids qui aujourd’hui encore, après des siècles et des millénaires de puritanisme religieux (ou même idéologique – Lénine pensait que la libération sexuelle était une perte d’énergie et risquait de plomber la Révolution… – ou même du premier venu un peu coincé du manche), veulent « moraliser » le sexe, la plaisir, qui tiennent absolument à nous persuader que le plaisir même librement consenti entre adultes serait une sempiternelle promesse de l’enfer futur et de la déchéance immédiate garantie sur facture, moi j’ai tâté du téton en pagaille (entre autres réjouissantes régions du corps, mais pas davantage que je n’ai « lu tous les livres », je n’ai « tâté tous les tétons »…), et ce n’était pas triste du tout, c’était même foutrement joyeux, c’était beau, c’était bon, c’était lumineux dans ma propre chair, dans le tréfonds de mon cerveau reptilien, par la grâce propagatrice et généreuse du corps des femmes, magnifié par leur propre désir…

Ceci est un Impromptu très impromptu… Je l’ai intitulé « Antonio Porchia » et je n’ai pas encore dit un mot de cet étonnant monsieur. J’y viens maintenant et je vais tenter de relier ce propos à ceux qui précèdent.

Antonio Porchia est un Italien, né en Calabre en 1885, aîné d’une humble famille de sept enfants. On sait très peu de choses de sa vie personnelle, qu’il a toujours tenu à protéger (en particulier lorsque sur le tard, une forme de gloire lui est échue). Certains ont prétendu que son père était un prêtre qui s’était un peu brouillé avec sa vocation spirituelle en cours de route, d’où, peut-on supposer, si cela était vrai, sa vaillante fertilité charnelle. Peut-être a-t-il considéré finalement que la chair n’était pas aussi triste que ce que ses fonctions l’obligeaient à prétendre auprès de ses ouailles… et à penser lui-même. Après la mort de ce père (prêtre ou non), la Calabre ayant sombré dans la misère après la fin du royaume des Deux-Siciles, tout horizon pour ses habitants paraissant condamné, la famille émigre en Argentine. Antonio avait alors vingt-six ans.

Toute sa vie, la nouvelle en Argentine comme la précédente en Calabre, Antonio Porchia, dénué de bagage scolaire ou universitaire, a exercé des métiers manuels, et s’en est très bien contenté. Il est resté un ouvrier. Il a entre autres métiers exercé celui de typographe, créant son propre atelier avec l’un de ses frères.

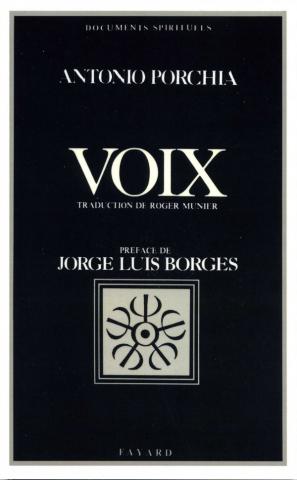

Il n’a probablement lu que très peu de livres. Peut-être aucun, je n’en sais rien, et si c’était le cas, cela ne m’étonnerait pas beaucoup. Nul besoin. Il était livre lui-même. Car, émanation prodigieuse de lui-même, il en a écrit un, un seul, que dis-je « écrire », il s’est écouté en profondeur et a consigné ce qu’il entendait au fond ascétique de son être, donnant ainsi un ouvrage court, concis et immense, touchant lui aussi à quelque chose comme un infini spirituel. Il l’a intitulé : Voix. A peine trois-cents aphorismes qui concentrent, comme peu de pensées d’écrivains ou de philosophes ont pu l’être même dans les œuvres les plus achevées (lesquelles ont souvent besoin de beaucoup plus d’espace et d’expansion), à ce point extrême de contention où le verbe, sitôt émis, s’affranchit de lui-même, atteignant naturellement la transcendance pour s’épancher vers la sphère la plus pure de la pensée, du plus pur esprit, à peine trois-cents aphorismes donc qui concentrent l’expérience fondamentale d’un homme au cours de son existence. C’est tout. Et c’est un Tout. Bien suffisant pour un souffle qu’on appelle une vie. Roger Caillois qui le premier, du moins en tant qu’intellectuel influent, en a pris connaissance, ne s’y est pas trompé : ne connaissant rien de Porchia, recevant ce fin volume par la poste sans aucune indication biographique sur son auteur, ébloui par ce qu’il découvrait, il fut persuadé d’avoir affaire à un lettré hors de pair, un philosophe nourri au gigantesque biberon de la plus haute culture classique et contemporaine, antique et moderne. Plus tard, Jorge Luis Borges, rédigeant en 1978 la préface de l’édition définitive de l’œuvre, le place au plus haut dans l’art de l’aphorisme, aux côtés de Novalis et de La Rochefoucauld, et nous dit que « le lecteur sent la présence immédiate d’un homme et de son destin ». Plus loin il ajoute : « Ce que je puis assurer, c’est qu’à travers ses Voix, Antonio Porchia est aujourd’hui mon ami intime, bien que peut-être il ne le sache pas ».

Voix est de ces livres qui sont « plus que livre », ou plus exactement, « autre que livre », c’est un livre parce qu’il faut bien que la pensée se fixe sur un support et « devienne un objet » pour se diffuser dans le monde, pour aller à la rencontre des esprits qui l’accueilleront, mais c’est bien davantage une sorte d’essence errante que l’on saisit au vol et que l’on s’approprie en le « lisant »… Chaque phrase y est un monde, chaque considération y est un livre en puissance. Toutes mériteraient d’être dites, redites et méditées, mais j’en choisis une, arbitrairement (ou pas): « Convainc-moi, mais sans convictions. Les convictions ne me convainquent plus ». Joie ! Frérot ! Allez, une dernière, trop forte, et mon bon Cioran, tu n’as qu’à bien te tenir : « J’ai perdu doublement, car j’ai aussi gagné ».

Que demander de plus, ô mes bons apôtres ? Que demander de plus à l’existence qui court, file, se défile et s’éteint ? Lire et vivre Le Livre, lire des livres, n’en lire qu’un seul, n’en lire aucun, écrire des livres, n’en écrire qu’un seul, ne pas écrire, écrire mal ou bien, à l’économie ou à l’excès, trouver la chair triste ou la trouver joyeuse, tâter du téton ou n’en tâter pas… Qu’on se foute la paix les uns aux autres (je sais que je rêve tout haut) avec ces choix qui après tout, et surtout avant tout ne concernent, ne devraient concerner que ceux qui les font par essentielle nécessité intérieure. Chacun sa voie. L’important, Antonio Porchia, l’homme simple, l’homme essentiel, l’ouvrier, l’ascète, le penseur naturel, l’a bien compris, c’est d’écouter ses voix.

Voix, par Antonio Porchia, préface de Jorge Luis Borges, Editions Fayard, collection « Documents spirituels », 1979.

Marie-Cécile 22 juillet 2018 (19 h 42 min)

Merci pour cette découverte !

thierrybellaiche 22 juillet 2018 (23 h 49 min)

Merci pour ta lecture Marie-Cécile, et pour ta fidélité aux Impromptus…

Antoine 6 avril 2019 (3 h 56 min)

Si un tel être était présent dans notre entourage, même immédiat : le reconnaîtrions-nous ? Il passerait sans aucun doute complètement inaperçu de nous, comme Bram Van Velde ce peintre d’une qualité d’être aussi rare que celle de Porchia et qui, parce qu’il vécut dans la plus grande solitude, sinon la plus grande pauvreté, parce qu’il ne pouvait parler qu’en rapport avec le fondamental. Et que la grande solitude dont il a souffert toute sa vie, provenait de l’impérieuse exigence d’authenticité qui l’habitait, soutenable seulement de (très) (vraiment très) rares personnes. Lorsqu’il croisait quelqu’un, à la fin de sa vie, dans une exposition qui lui était consacré, il tendait la main… et ne rencontrait personne, disait-il. Personne de (réellement) vivant.

thierrybellaiche 7 avril 2019 (10 h 33 min)

Merci Antoine pour ce magnifique commentaire, qui résonne comme un hommage non seulement à Porchia mais à tous les grands isolés qui ne peuvent communiquer avec l’humanité que dans la plus profonde solitude de leur vocation et de leur travail. Merci infiniment…