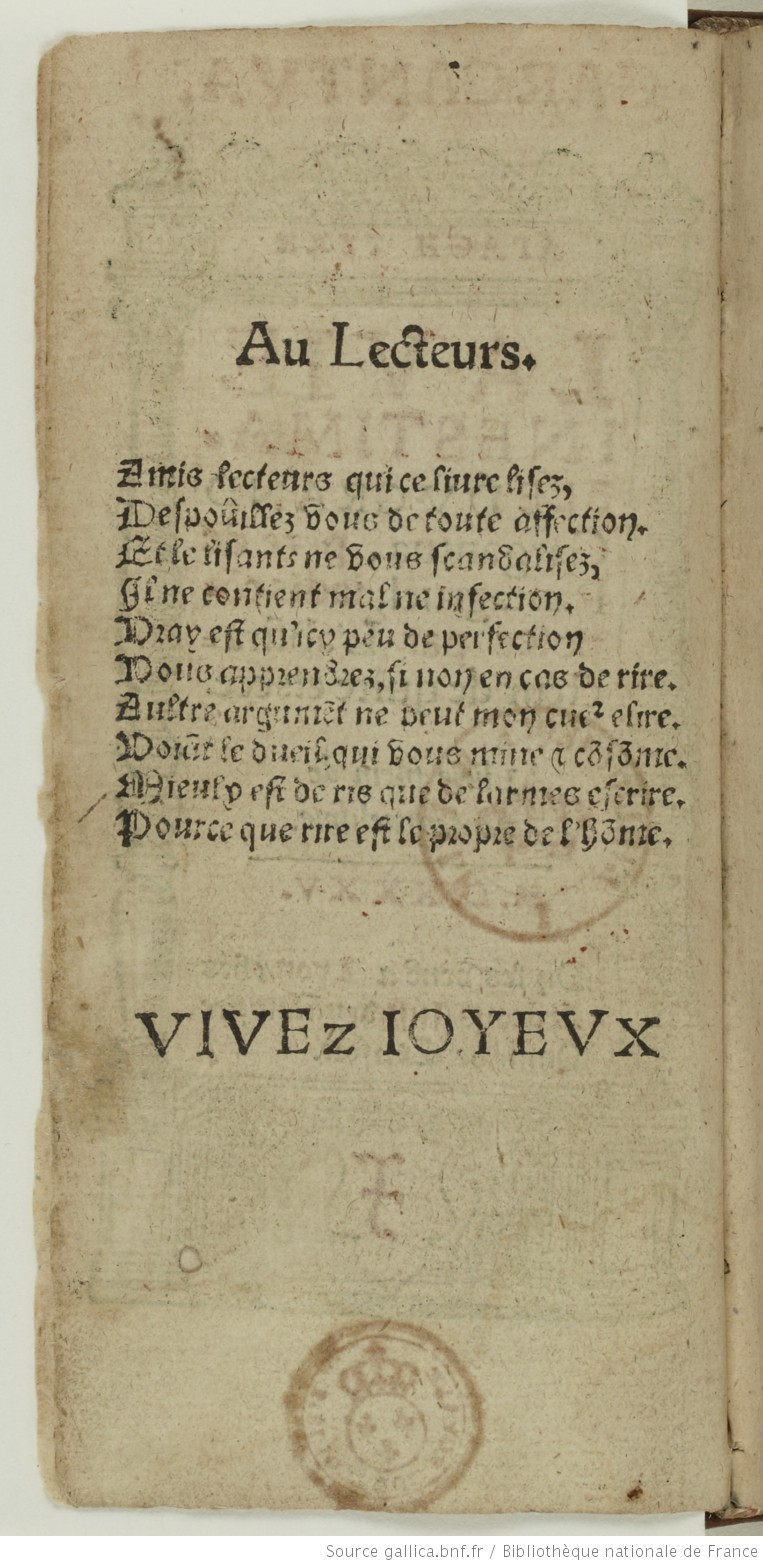

Vivez joyeux

Page d’exergue de l’édition de 1535 de Gargantua, chez François Juste, imprimeur à Lyon

AUX LECTEURS

Amis lecteurs qui ce livre lisez,

Dépouillez-vous de toute affection,

Et, le lisant, ne vous scandalisez :

Il ne contient ni mal ni infection.

Vrai est qu’ici peu de perfection

Vous apprendrez, sinon en cas de rire ;

Autre argument ne peut mon cœur élire,

Voyant le deuil qui vous mine et consomme :

Mieux est de ris que de larmes écrire,

Pour ce que rire est le propre de l’homme.

François Rabelais, Dizain, exergue de Gargantua

PETIT RÉCIT INITIATIQUE

Dans l’édition de Gargantua de 1535, chez l’imprimeur François Juste à Lyon, figure sous le fameux dizain « Aux lecteurs » cette mention en lettres capitales que l’on ne retrouvera dans aucune autre édition de la même œuvre du vivant de François Rabelais (mention absente, donc, de l’édition de 1542 chez le même François Juste, absente ultérieurement aussi, après la mort de l’écrivain, et ce, jusqu’à aujourd’hui, toutes éditions confondues) : VIVEZ JOYEUX. Certes, ce « Vivez joyeux » ressemble bien à notre homme, ressemble à (et d’une certaine façon, concentre même) toute sa « philosophie », ou plus exactement peut-être toute son essence d’être humain, mais l’on apprend dans l’édition critique établie par Mireille Huchon pour la Bibliothèque de la Pléiade, que cette mention serait « empruntée » à la Première épître aux Thessaloniciens (Chapitre 5, Verset 16), rédigée par l’apôtre Paul environ cinquante ans après la « mort » de Jésus (guillemets de rigueur autour de ce mot en raison du statut tout à fait particulier – et incertain ou pour le moins, sujet à controverse – de l’événement qu’il désigne, en ce qui concerne la personne citée), selon notre calendrier grégorien. Il est certes bien possible que Rabelais, dont l’œuvre entière est truffée de références à tous les écrits (dont Les Écritures bien entendu) et littératures disponibles à son époque, ait fait cet « emprunt » à Paul. Mais l’injonction en question, dans sa simplicité même, dans sa bonne franchise, dans la transparence de son élan jovial, et placée sous le dizain inaugural qui nous enjoint avant tout – Autre argument ne peut mon cœur élire – de rire (avec lui et en le lisant bien sûr, mais en vérité, plus généralement, le plus possible dans cette chienne de vie – c’est en tout cas ce que j’aime à y voir), semble être un si sincère cri du cœur, une émanation si pure du fond même de son auteur, l’expression d’une âme enjouée si chevillée au corps, qu’aller chercher le « modèle » de cette exhortation à la joie dans un écrit (fût-il du Nouveau Testament, que François devait révérer « avec modération »… sans compter que le bon mais roide Paul, avec tout mon respect, n’était pas le plus grand rigolard de la planète – et Rabelais, qui savait tout et n’était dupe de rien, devait le savoir) ne me paraît pas avoir si grande importance (sauf pour le principe corseté de pure érudition, pas forcément très palpitant, du moins pour moi). Pour ma part, je me fous un peu des Thessaloniciens et de leurs éventuelles turpitudes chapitrées par Paul (no offense, guys !), mais ce que j’aime à retenir de cette information livrée par Mireille Huchon (qui n’est d’ailleurs qu’un exemple parmi mille autres du caractère savant du texte de Rabelais), c’est l’espèce d’infiltration par tous les pores du texte de la connaissance encyclopédique de Rabelais, cette intimité indiscernable chez lui du strict savoir et du geste joyeux de l’écriture, acoquinés comme larrons en foire, au point que lui-même semble ne plus savoir (ou finit par oublier, ce qui est encore mieux) ce qui est emprunté à l’un ou inventé par l’autre. Tout est profondément unifié dans son texte, opulent, vivant, frémissant, débordant, tout, la culture et la vie, la rigoureuse mémoire des livres et l’urgence brouillonne de la déconne, et ce devait être le cas aussi dans son esprit aux antipodes de toute cuistrerie comme du moindre cynisme. Cela étant dit, « Vivez joyeux » me semble plutôt relever, dans l’esprit de Rabelais (et même en admettant l’hypothèse de son emprunt à Paul), non pas avant tout d’une « référence », mais plutôt du bon vieux conseil amical et débonnaire, en accord parfait du reste avec l’œuvre monumentale qu’il précède et à laquelle il invite, œuvre qui tient la promesse de la joie (du lecteur) au-delà de toute espérance concevable… Conseil d’ami en somme, tout simplement (loin des Thessaloniciens et de l’austère Paul comme de Paul Auster qu’il n’a pas connu), mais de véritable ami, car oui, Rabelais (c’est-à-dire, pour nous, son œuvre) nous offre le génie bénévole de son amitié, de sa bienveillance, de sa chaleur humaine, dans tout, absolument tout (du savoir le plus riche à la plus riche déconnade) ce qu’il nous dit. À commencer, donc, par ce liminaire et merveilleux « Vivez joyeux ».

Un conseil, il me faut toutefois le confesser mon bon François, que je n’ai pas toujours su (ou pu) suivre dans ma propre vie. Sans doute pas né ou pas fait pour « vivre joyeux » (en tout cas pas d’une façon « évidente », native et continue), facile comme argument je sais bien, ça résonne comme une résignation un peu miteuse, ou peut-être comme le poids imaginaire d’une inflexible malédiction, mais que veux-tu… J’ai pas dû hériter des hormones ou des circonstances propices, ou du bon dosage d’humeurs, ou de la « bonne étoile » (si ce mythe à la con peut avoir quelque substance valable), et l’angoisse m’a saisi et étranglé d’entrée de jeu… La faute à qui ? Aux ancêtres ? Qu’ils reposent en paix. Aux parents ? Mon Dieu, ils ont fait ce qu’ils ont pu. À ce monde de merde dans lequel ma naissance trop tardive dans l’Histoire m’a fait échouer ? Mais bien des époques passées – en particulier pour les gens de mon ascendance – n’étaient guère plus reluisantes ou plus propices que celle-ci, quoique pour d’autres raisons. Alors quoi ? L’avantage, lorsque l’on n’est pas fait (ou que l’on ne s’estime pas fait) pour « vivre joyeux », c’est que quand, comme un rayon de soleil déchirant soudain une opaque carapace de nuages noirs, la joie se pointe, quand tout d’un coup joie il y a, alors on la reçoit, on s’en empare, on la malaxe, on la gloutonne, on la vit comme une grâce inestimable, comme un crève-la-faim se ruant sur un providentiel festin, enfin comme la chose la plus précieuse du monde et de la vie même, avec une acuité telle que je ne saurai jamais si les gens vraiment joyeux (j’entends, les gens « nés comme ça » et vivant en quelque sorte dans la joie continue) peuvent l’éprouver avec le même degré d’intensité. Je le leur souhaite – s’il en existe –, mais je ne saurai jamais. C’est l’une de ces joies du désespéré-né que j’aimerais maintenant évoquer ici. Et c’est bien François Rabelais qui me l’a offerte. Merci l’ami.

La vie est faite aussi (pas assez souvent à mon goût mais passons) de hasards heureux. Se trouvait dans la bibliothèque de mes parents (composée de livres acquis un peu de bric et de broc mais avec un goût très sûr) une édition des œuvres les plus connues de Rabelais (connues en effet sous leur déclinaison canonique : Gargantua, Pantagruel, Le Tiers Livre, Le Quart Livre, Le Cinquième Livre), une édition, en vérité, tout à fait extraordinaire, sans l’existence providentielle de laquelle je n’aurais sans doute pas connu l’une des plus profondes et inexplicables joies mais au-delà, l’une des plus fantastiques révélations de ma propre existence. Cette édition était celle des Éditions Rencontre (j’étais si fasciné par leurs livres que je tenais à tout savoir au sujet de ces lointains éditeurs suisses, au point d’aller emmerder un ami suisse de la famille avec mes questions), créées en 1950 à Lausanne sous forme de société coopérative, et qui ont publié jusqu’en 1971 (année de la fermeture brutale de leur imprimerie de Lausanne après le rachat agressif de la maison mère par une holding canadienne) un nombre impressionnant d’ouvrages (beaucoup d’œuvres du « patrimoine littéraire universel », et beaucoup de littérature française en particulier), dont une bonne partie figurait également dans la bibliothèque familiale. De très, très beaux livres, d’apparence sobre et classique, ni vraiment luxueux ni de facture ordinaire ou courante, au papier légèrement granuleux divinement parfumé des notes de l’imprimerie traditionnelle, aux couvertures rigides et de couleurs unies (jamais d’images apparentes, une certain esprit d’austérité régnant même sur ces objets), et comportant presque toujours de modestes mais très pertinents « appareils critiques », et des préfaces ou postfaces rédigées par les meilleurs spécialistes de l’époque. Cette édition de Rabelais en deux volumes aux couvertures vert-olive était dotée d’une Préface lumineuse de Jean Vagne, directeur de l’éphémère mais riche et passionnante revue littéraire Empédocle (1949-1950, 11 numéros), et d’un Avant-propos de François Ruchon, écrivain, historien, professeur et franc-maçon genevois (« Vénérable de la Loge Fidélité et Prudence », ce qui n’aurait peut-être pas déplu à l’humaniste et « abstracteur-quintessenscier » Rabelais), texte à mes yeux d’une immense valeur (et pas seulement à travers mon regard « informé » – à supposer qu’il le soit, et qu’il ne soit pas même plutôt déformé – d’aujourd’hui, mais déjà dans la perception peut-être encore vague mais hardiment intuitive de ma jeunesse), et qui a constitué en quelque sorte une clé d’entrée dans le texte de Rabelais, un peu plus qu’une simple clé à vrai dire, plutôt une sorte de sésame aux vertus magiques, aux effets littéralement merveilleux, comme si la présentation que faisait François Ruchon de son propre travail d’établissement du texte de Rabelais (car c’était l’objet de cet Avant-propos) alertait en moi un lecteur complexé et craintif (crainte de ne jamais pouvoir accéder pleinement à un grand texte en français de la première moitié du 15ème siècle) mais soudain « autorisé » à y accéder grâce à une conception intelligente, respectueuse, partageuse et exigeante tout à la fois, conception consistant, dans l’esprit de François Ruchon, à « mettre Rabelais à la portée du lecteur d’aujourd’hui » (Avant-propos, p. 15).

Car au fond, cet Avant-propos de François Ruchon posait (et son édition elle-même résolvait à la perfection) un problème fondamental pour qui souhaite s’initier aujourd’hui à l’œuvre de Rabelais (et l’on pourrait d’ailleurs étendre cette réflexion et cette méthode à toute la littérature française d’avant le 17ème siècle, période où s’est établie une langue française plus codifiée, plus fixée, dite « classique » mais que l’on pourrait paradoxalement qualifier aussi de moderne et que nous pouvons lire encore aujourd’hui sans difficulté, malgré l’inévitable désuétude, à nos yeux, de certaines de ses tournures). Comprenant parfaitement les écueils à éviter dans une telle entreprise (donner un texte accessible au lecteur du 20ème siècle), François Ruchon écrit : « Ce n’est pas la première fois que pareille entreprise a été tentée, mais certains ont trop modernisé l’œuvre, l’ont paraphrasée plus que traduite, d’autres croyant transposer Rabelais laissent encore dans leur texte trop de passages sur lesquels le lecteur moderne s’achoppera infailliblement, et ne donnent pas, en vérité, ce qu’ils promettent ». Pour le dire autrement, et sans la délicatesse toute helvéto-maçonnique de Ruchon pour laquelle j’ai le plus grand respect mais dont je me trouve en effet fort éloigné, il y a deux façon aujourd’hui d’être à peu près sûr de ne pas véritablement entrer dans le texte de Rabelais : vouloir s’attaquer directement, tous pectoraux dehors (dans le genre douteux « même pas peur ! »), au texte même de Rabelais (trop difficile, sauf pour les initiés précoces à l’ancien et au moyen français) et à l’opposé, lire ces horreurs de « transposition moderne » du texte de Rabelais, qui ne sont que de médiocres et scandaleuses réécritures, du sabotage pur et simple, un peu dans l’esprit si dans l’air du temps « Rabelais pour les nuls », et qui me font penser à la figure de l’escroc déguisé en un type propre sur lui, tout sourire, bien élevé, fringant et bien sapé, qui dissimule sous ces dehors engageants l’âme la plus noire et la plus vile ; à bannir comme chose impropre et malpropre – on l’aura compris – si l’on veut toucher un tant soit peu à la vérité de la langue de Rabelais.

Or François Ruchon a trouvé la formule médiane idoine, le compromis (et pas la compromission) idéal, la solution la plus exquise qui pouvait se concevoir, pour nous offrir le vrai texte de Rabelais tout en opérant les menus (mais si éclairants) aménagements nécessaires (en « [s]’efforçant de garder au texte de Maître François sa couleur, son rythme, son mouvement syntaxique, et surtout sa teinte d’archaïsme », Avant-propos, p. 15) à notre compréhension (et à notre plaisir, c’est peu dire…) de lecteurs d’aujourd’hui. Miracle d’un esprit profondément, généreusement savant et passeur (Ruchon) qui, conscient des limites de l’ « honnête homme » (Avant-propos, p. 15) de notre temps mais désireux de lui donner sa chance (et accessoirement, ne le prenant pas pour un taré pour qui il faudrait réécrire un texte du 15ème siècle à l’étiage d’un manuel d’apprentissage du français pour classes de CP), nous offre l’inestimable trésor d’une œuvre écrite il y a cinq siècles, dans notre langue, l’œuvre la plus puissante, la plus bénéfique, la plus salutaire, la plus drôle, la plus intelligente qui – c’est bien possible – fut jamais écrite par un homme sur ce foutu caillou solitaire que nous habitons tous. Car la qualité exceptionnelle du travail de François Ruchon, livrant un texte au plus près de celui de Rabelais, je dirai même (par le respect de son esprit) le texte de Rabelais, tout en « traduisant » (ou s’il les laisse dans le texte, en les expliquant par des notes de bas de page) les tournures ou les passages les plus obscurs pour nous (et peut-être même, dans certains cas, comme le relève avec humour François Ruchon, pour les lecteurs de l’époque !), m’a offert cette joie impossible à décrire, de me sentir en présence, à cinq siècles d’intervalle, d’un ami de chair et d’esprit, de cœur et de marrade, de pensée et de picrate (n’anticipe-t-il pas lui-même d’ailleurs cet élan en déclarant dès le premier vers de son dizain inaugural : « Amis lecteurs qui ce livre lisez » ?), une joie que je souhaite à tout le monde de connaître, joyeux permanents de naissance ou pauvres joyeux occasionnels… L’édition (remarquable aussi) de Mireille Huchon dans la Pléiade, elle, donne le texte original de Rabelais, brut de décoffrage, sans aucune intervention selon la méthode de François Ruchon (la paronymie des noms en « uchon » de ces deux fidèles rabelaisiens, seule la lettre initiale desdits noms n’étant pas la même, H pour l’une, R pour l’autre, me réjouit sans raison, mais je le dis tout de même au passage, bien inutilement il est vrai). Dirai-je qu’en la lisant, bien des années après avoir connu par providence l’édition de Ruchon, mon plaisir en a été renouvelé ou reproduit ? Non. Décuplé. Car ayant à l’esprit le texte « éclairci » de Rabelais grâce au « débroussaillage » de François Ruchon, les réelles difficultés du texte original s’évanouissaient d’elles-mêmes (comme une sorte de lecture-palimpseste), comme si je pouvais « traduire » et décrypter par moi-même un texte qui me serait resté totalement ésotérique si je n’avais pas eu la chance de cette première découverte, de cette initiation, et en fin de compte de cette permission de lire Rabelais, dans ma jeunesse…

Comme tout lecteur entretenant avec la littérature une relation où la joie se trouve au cœur de ce qu’elle nous donne par affinités électives, lorsqu’en quelque sorte nous choisissons certains textes autant qu’ils semblent nous choisir, j’ai eu bien d’autres joies, grâce à d’autres écrivains, de ceux que l’on recueille en soi fraternellement, et qui ne nous quittent plus. Mais jamais, je crois (hormis avec mon Marcel qui m’a aussi administré une bonne claque à mon âge post-boutonneux), je n’ai connu de joie aussi sainement violente qu’en me plongeant dans le texte réellement mirifique de François Rabelais…

Alors oui, aujourd’hui, hier, demain, avant ma naissance et dans ma future boîte de sapin, je dis, je décrète, j’affirme, je déclare, je certifie, je soutiens mordicus, je claironne, je martèle (avec ou sans Charles), je dégoise, j’archigarantis, je prétends haut et fort, je promets et je surpromets, j’ultrarévèle, je jure devant le Dieu de l’abbaye de Thélème, j’avance (sans masque, pour une fois), je mégaproclame, je profère à qui mieux mieux, j’atteste sans contredit possible (et je suis prêt à débiter mes éventuels et inconscients contradicteurs en petits copeaux pas même comestibles), enfin j’énonce dans le silence aussi total qu’obligatoire de l’humanité entière, que François Rabelais, alias Alcofribas Nasier, alias Séraphin Calobarsy, moine franciscain, médecin, aventurier, humaniste, polémiste, moraliste, encyclopédiste, grand savant et grand buveur, et par ailleurs mais tout à fait essentiellement, Abstracteur de Quinte-Essence, EST LE PLUS GRAND ÉCRIVAIN DE TOUS LES TEMPS.

Enfin, ne prenez pas tout ce merdier trop au sérieux, VIVEZ (et lisez tout ce que vous pourrez) JOYEUX ! Si vous pouvez…

Marie-Cécile Éditions du Carnet à Spirale 13 novembre 2017 (14 h 00 min)

Y a pas à dire il savait vivre ce François !

thierrybellaiche 13 novembre 2017 (19 h 15 min)

Il savait vivre, et il savait le dire, le bougre !