Rêverie métropolitaine

Photo © Thierry Bellaiche

Partager sur LINKEDIN et sur (d’autres icônes de partage au bas de l’article)

Sans avoir une « passion » pour le métro, c’est un univers que j’ai toujours fréquenté pour des raisons certes pratiques avant tout, mais aussi avec un genre particulier de plaisir, un plaisir « bénévole » en quelque sorte, inséparable sans doute de mon état natif d’incurable citadin que le hasard ou la providence, secondé(e) par l’opportune dilatation d’un col d’utérus, a d’emblée propulsé, le 21 août 1964 à 22h30, dans la bonne ville de Paris. Un univers où (mine de rien) il se passe toujours beaucoup de choses, où se présentent spontanément au regard (à condition que celui-ci veuille bien remplir son office) toute sorte de micro-événements (à commencer par ceux qui « surgissent » des physionomies humaines), de personnages hauts en couleur même lorsqu’ils affichent une mine un peu grisouille, formant à leur corps défendant une mouvante et incessante galerie humaine en circulation continue dans ces formidables galeries souterraines qui tissent comme l’organisme occulte de la ville.

Autrement dit, en ces temps de consultation frénétique de nos « téléphones intelligents » et de casques obstructeurs des bruits du monde, j’essaie de garder la tête droite, les sens ouverts, et je continue de considérer, à chacun de mes trajets, ce qui se passe autour de moi, dans le métro. Et toujours, j’en retire la satisfaction trouble, sans doute un peu voyeuriste, de voir défiler d’inépuisables échantillons d’humanité dans lesquels laideur et beauté, inextricablement entremêlées ou se côtoyant involontairement, finissent par former un spectacle hybride, peut-être légèrement « douteux » quant à certains de ses acteurs, mais toujours intéressant… Probablement aussi le décor un peu étroit et anxiogène dans lequel ces échantillons sont insérés contribue-t-il à la réussite de ces générations spontanées de tableaux humains…

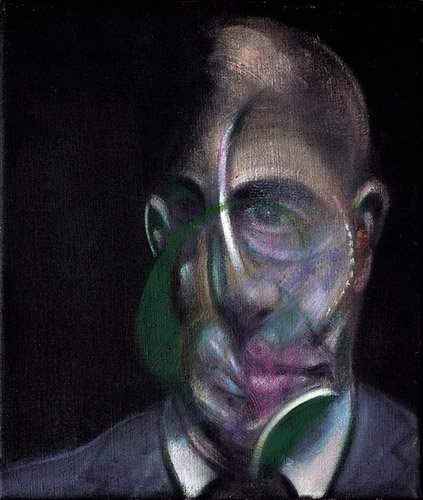

Ce jour-là, ce n’était pas à Paris, mais dans le métro de New York, il y a quelques années. Ce qui m’avait d’abord frappé, de l’endroit où j’étais assis, c’était la domination, dans le wagon, du métal gris, à peine adoucie par la présence d’un double rideau de fenêtres oblongues donnant elles-mêmes sur d’autres éléments gris et métalliques dans le wagon suivant. C’était aussi la géométrie formée par la rencontre anguleuse de lignes rigides et fermantes qui donnait quelque chose d’un peu carcéral à cette vision. Enfin, c’était la surface tendrement rosée d’un visage barré par trois fois, à l’avant-plan, de sévères biffures tubulaires, cette présence humaine d’un ton presque pastellisé ne parvenant toutefois pas vraiment à démentir l’impression de dureté et de confinement donnée par le décor. De surcroît, la main de l’homme fermement agrippée à l’une des barres, comme s’il devait se retenir à elle (et ce, alors que tranquillement assis, il ne semble pas risquer de tomber dans l’abîme), semble poser une dernière touche de « sauve-qui-peut » à cette vision d’un naufrage statique et silencieux, un naufrage civilisé que le principal intéressé considèrerait stoïquement derrière ses lunettes fumées, la tête droite et tenue, à moins que, les yeux cachés par ses deux petits écrans noirs, il ne somnole tranquillement jusqu’à sa destination finale.

Il est vrai, me semble-t-il, que cette image, comme je le suggérais plus haut, donne globalement l’impression d’une structure carcérale ou tout au moins de confinement, impression un peu artificielle à vrai dire, car c’est avant tout le point de vue de la photo qui insiste « à loisir » sur l’accumulation de lignes dures, qui caricature un décor certes dominé par la dureté du métal gris mais qui, si ce décor était appréhendé d’un autre point de vue, pourrait apparaître en une physionomie plus souple et plus « humaine ». Mais tout de même, vus d’ici, et les barres de séparation aidant, les deux types ont l’air d’être cantonnés dans des petites guitounes de tôle, un peu comme des canassons dans les stalles d’un hippodrome. Ne tirons pas trop toutefois sur la corde de la symbolique : le métro newyorkais est conçu dans des matériaux durs et chromés, avec des barres de soutien peut-être un peu trop présentes, mais ce n’est qu’une réalité matérielle incidente. Vraiment pas de quoi y voir une prison souterraine sur roues… sauf à vouloir (assez vainement) surinterpréter.

Aujourd’hui, je vois dans les rames du métro parisien, dont la conception s’est beaucoup adoucie, recourant volontiers aux angles mous, au plastique coloré et aux toiles à motifs pour les sièges, je vois, donc, une foule de têtes baissées, de regards rivés à de petits écrans que tapotent des pouces épileptiques, une forêt d’oreilles encapuchonnées dans des coques de plastique, et j’entends un tas de gens beugler dans leur téléphone de sordides épisodes de leur vie intime dont se passeraient bien volontiers les auditeurs involontaires qui les entourent. Tous (moi compris quand je ne les regarde pas et que je plonge comme tout le monde dans mon petit écran) ont l’air d’être devenus les toutous de leur « portable », des chienchiens à leur machine dont la niche serait un peu partout, dans le métro ou à ciel ouvert…

On peut se demander qui, des voyageurs statiques de cette photo ou des nomades numériques d’aujourd’hui sont les plus enfermés…