Sam

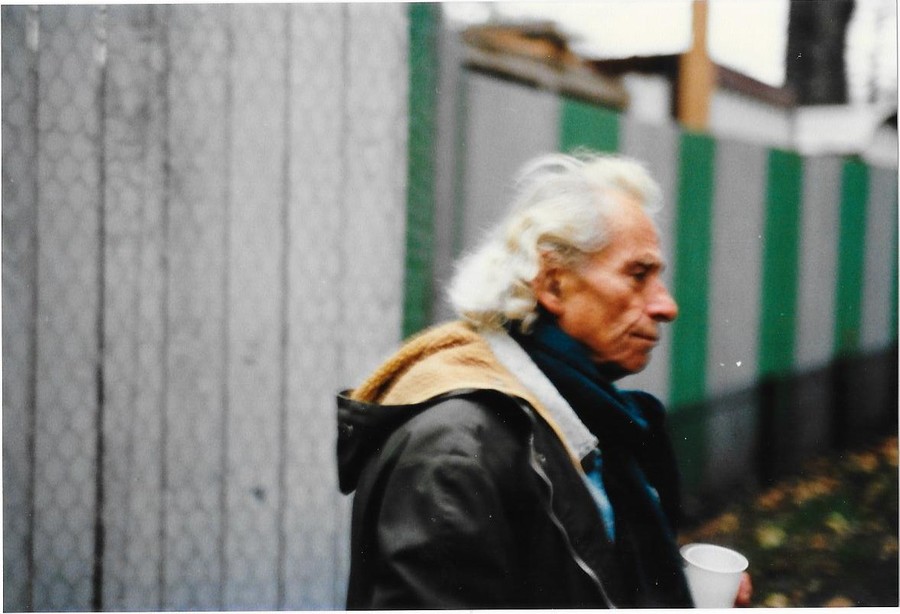

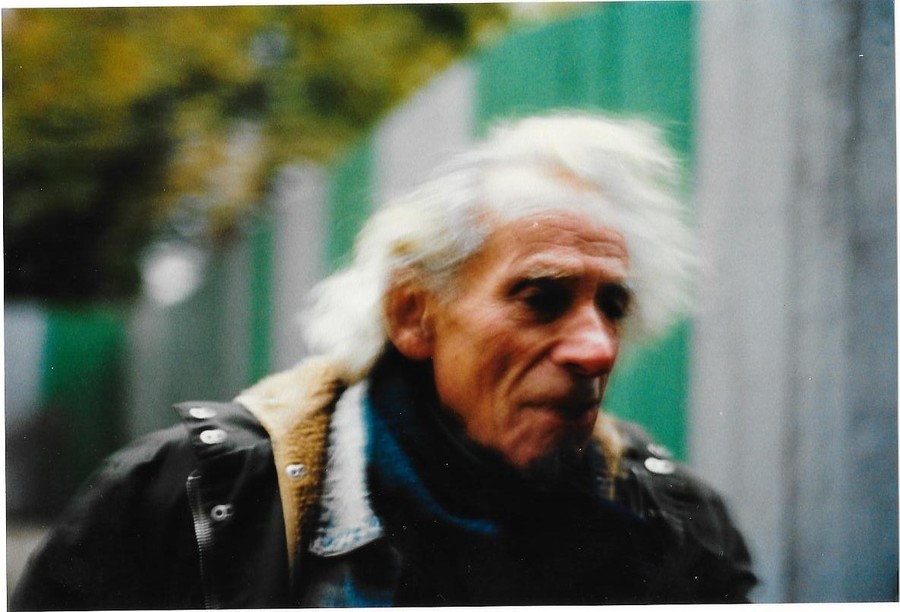

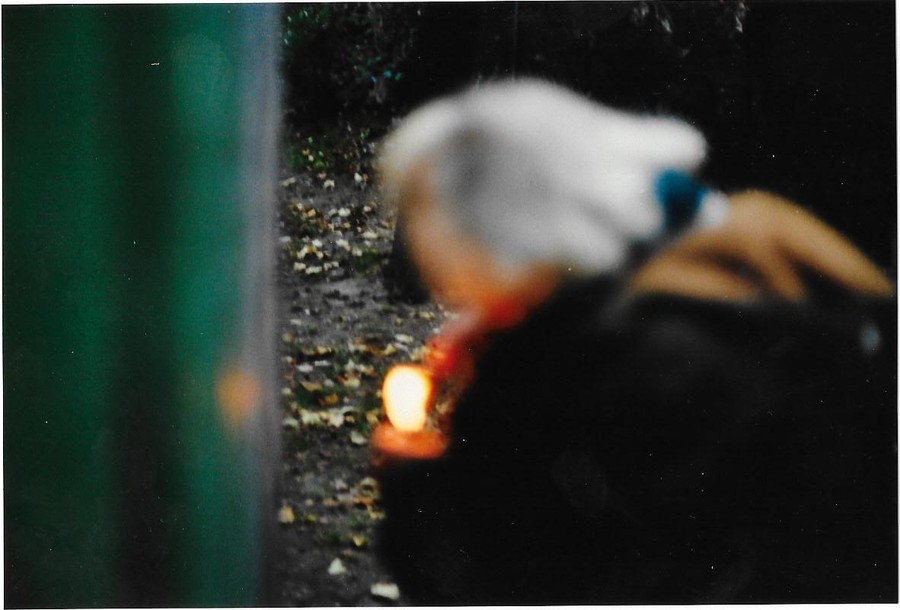

Samuel Fuller sur le tournage de « Golem, l’esprit de l’exil », d’Amos Gitaï, 1991 (photos © Thierry Bellaiche)

Partager sur LINKEDIN et sur (d’autres icônes de partage au bas de l’article)

En 1991, je suis régisseur-adjoint sur le tournage d’un film d’Amos Gitaï, Golem, l’esprit de l’exil. Belle distribution : Hanna Schygulla, Vittorio Mezzogiorno, Marceline Loridan-Ivens, Mireille Perrier, Sotigui Kouyaté, et un trio magique de cinéastes qu’Amos a su convaincre d’apporter leur participation au film, devant la caméra : Philippe Garrel, Bernardo Bertolucci et Samuel Fuller.

Le moins que je puisse en dire, c’est que je me sentais un peu tétanisé, comme un collégien complexé qui aurait obtenu un impensable rendez-vous avec une improbable bombasse, à l’idée de « rencontrer » (pensais-je naïvement) ces trois cadors du cinéma. Bien obligé de placer des guillemets autour de ce verbe, du fait de la position légèrement périphérique que j’avais par rapport à eux… Car étant donnée la nature du poste que j’occupais, non seulement je n’étais pas toujours sur le plateau (plutôt en mode galère par monts et par vaux, à aller chercher des trucs à droite et à gauche, pour les besoins du tournage), mais quand je m’y trouvais, je n’étais pas censé m’occuper des comédiens (tâche des assistants de réalisation), mais plutôt faire en sorte que la table régie soit toujours pourvue de café, de coca et de madeleines bien dodues, enfin ce genre de chose…

Toutefois, il existe une certaine porosité sur les tournages, du moins sur certains d’entre eux, ceux que l’on pourrait qualifier d’ « artisanaux », ce qui était éminemment le cas avec celui-ci… Ce qui fait (en clair), que même si chacun des membres de l’équipe occupe un poste bien spécifique, l’organisation générale n’est pas si rigide qu’elle ne puisse pas permettre une certaine communication entre tout le monde. J’ai donc pu, un tant soit peu, m’approcher des vaches sacrées. En vérité, de deux d’entre elles : Bertolucci et Fuller. Garrel, pas un mot, pas un contact. Les choses se sont mal goupillées ce jour-là, Garrel restait très peu de temps sur le tournage, et j’avais dû être affecté à une course quelconque. A peine l’avais-je aperçu, arrivant sur le plateau, que j’ai dû m’éclipser, pour ne plus le revoir à mon retour. Dommage.

Bertolucci, c’était déjà mieux : je l’ai raccompagné à l’aéroport après sa journée de tournage dans le 19ème, et j’ai pu discuter longuement avec lui dans les emboutes de fin de journée (on se console comme on peut, et faut bien que la fonction de factotum comporte ses petits privilèges). Un homme délicieux, une discussion agréable, au cours de laquelle j’ai commis une petite gaffe qui me fait encore marrer (ou rougir de honte, ça dépend des jours) quand j’y repense…

Comme nous parlions cinéma, je ne sais plus trop comment, le sujet David Lynch est venu sur le tapis. Je lui faisais part de mon immense admiration pour ce cinéaste, et je lui ai demandé s’il avait vu son dernier film, Sailor et Lula, qui venait de sortir à Paris. « Si j’ai vu Sailor et Lula ? Mais c’est moi qui lui ai donné la Palme d’or ! ». Quelques mois auparavant en effet, il était président du Festival, et avait couronné le roi David… Apprendre à la fermer, c’est une des choses les plus difficiles dans cette chienne de vie. J’y travaille encore, mais les progrès sont lents…

Enfin, il y a eu Samuel Fuller. Il y avait peu de cinéastes (dans toute l’histoire du cinéma) pour lesquels j’éprouvais une aussi forte admiration. J’ai pu avoir plusieurs discussions avec lui. Je l’ai raccompagné aussi, mais chez lui, dans le 12ème à cette période-là. Et je lui ai acheté des cigares. Samuel Fuller m’a demandé de lui acheter des cigares. J’ai acheté des cigares à Samuel Fuller. Merde ! Fallait que je me pince et que je me le répète pour y croire… Comment pourrait-on être plus « intime » avec le grand Sam qu’en lui achetant des cigares ?, aimais-je alors à rêver… sans y croire, bien entendu. Quoi qu’il en soit, même avec mon anglais approximatif et mes balbutiements, il a toujours consenti à parler avec moi en toute simplicité, avec sa voix magique de roulis de caillasses au fond d’un canyon de la Death Valley…

Un jour, alors qu’il attendait de tourner dans un plan, assis dans un pliant au milieu d’un décor délabré, cigare au bec, seulabre, personne autour de lui, et que, exceptionnellement, on ne m’avait rien demandé de particulier, j’ai osé m’asseoir à côté de lui et lui parler du film que je j’allais tourner dans quelques semaines, mon premier film, Desdemona. Je commence à lui raconter l’histoire, en lui précisant qu’elle est adaptée d’une nouvelle de Charles Chaplin. C’est un officier qui doit commander l’exécution d’un prisonnier au cours d’une guerre civile. Mais le prisonnier est un ami de l’officier, du moins l’étaient-ils avant la guerre. Celle-ci les a placés dans des camps opposés. L’officier, à côté du peloton d’exécution déjà en place face au prisonnier, espère jusqu’au dernier moment que son ami sera gracié. Il cherche à gagner du temps. Mais, obéissant à la discipline et aux autorités, il donne quand même les ordres rituels au peloton, lentement, les uns après les autres. « Garde-à-vous ! »… « Portez… armes ! »… « En joue ! »… Le temps s’étire, l’officier souffre bien plus que le condamné… Et le dernier ordre, « Feu ! », qu’il redoute de devoir prononcer. Le peloton attend, les fusils dirigés vers l’homme seul et ligoté… Le film essaie d’entrer dans la tête de l’officier pour explorer son cas de conscience… Fuller, qui m’a écouté attentivement (essayant sans doute de décrypter mon récit erratique en anglais), me demande comment ça se finit. Je lui dis. Le condamné est gracié in extremis, un soldat posté en vigie fait un signe en ce sens à l’officier… « Dammit ! A pretty good story ! The officer shouts « stop » and they fire their gun at him ! ». Puis on l’a appelé pour tourner. Il s’est levé et m’a collé une petite tape sur l’épaule en me souriant, avant d’aller sur le plateau. Je me suis senti un peu baptisé par l’auteur prodigieux de Forty guns, par ce maître revendiqué comme tel par Martin Scorsese lui-même…

J’ai pu le choper dans quelques photos qui ont l’air volées, qui ne le sont pas, mais qui sont plus simplement un peu foirées. Je devais trembler devant lui, certainement…

Sur la première, je me plais à imaginer qu’il déguste son cigare, peinard, au milieu des flammes de l’enfer, auxquelles il opposerait la plus rigolarde indifférence…

Le 6 juin 1944, Samuel Fuller était du débarquement américain sur la plage d’Omaha Beach, en Normandie. Ses souvenirs dans un article passionnant de Paris Match