Venise ou la sur-vie

Photos © Thierry Bellaiche

(cliquez sur les flèches latérales pour le défilement des images…)

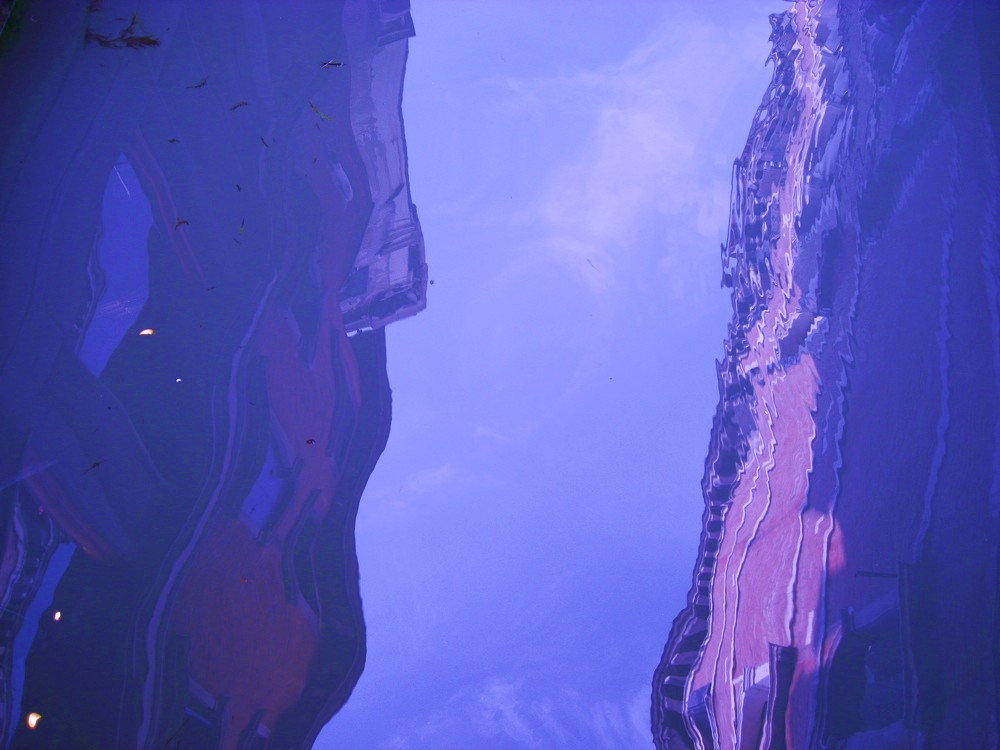

À Venise, la pierre habite l’eau. C’est vrai littéralement, comme chacun sait, puisque demeures et monuments sont plongés dans la mer, ou dans cette sorte particulière de « reliquat maritime » que l’on appelle la lagune. Mais cette même pierre, physiquement entremêlée à l’eau, charnellement mariée avec elle pourrait-on dire, l’est aussi spirituellement, par la grâce d’une lumière qui sanctifie (tel un prêtre cosmique, médiateur et dépositaire du pouvoir divin), en tout point de leur présence simultanée, leur indéfectible union. Ainsi, ce ne sont pas des « reflets » qui apparaissent de toute part, de simples et « mécaniques » reflets de la pierre, non, c’est la vie même de cette pierre qui grouille et se propage partout, attestée par sa présence mouvante et comme surréelle dans la profondeur de l’eau illuminée, une eau où la lumière creuse un monde à part entière, accueillant le double sublimé de la vie terrestre.

On ne se « promène » pas à Venise, et surtout pas la tête en l’air. Erreur d’appréciation. On navigue sur la pierre qui consent à vous accueillir, à soutenir vos pas qui tout d’un coup n’ont pas le même « poids » que partout ailleurs, effleurant avec une sorte de crainte jouissive une pierre qui vous prévient toutefois (si vous savez l’écouter) que votre passage sera éphémère, et qu’en tout état de cause, il vaudrait mieux qu’il le soit (les « reflets », eux, sont à demeure). Votre présence y est tolérée. Et c’est très bien ainsi. Mais, prudemment, on navigue la tête en bas, penchée vers cet autre monde qui magnétise votre regard, vous contraint à le contempler, vous appelle à lui, ce qui pourrait vouloir dire « entrer en lui », si sa beauté souveraine, trop différente de notre nature, n’empêchait pas cette impossible intrusion…

J’ai erré dans Venise, longtemps. Ses canaux finirent par m’apparaître comme l’entrelacs des chemins sinueux d’un gigantesque cerveau tourmenté où je m’abîmais avec une sorte d’ivresse sans retour dans les images somptuaires de ma future disparition. Le défilement de ces façades dansantes et parfois grimaçantes, de ces couleurs changeantes, sans équivalent à la surface, si nouvelles qu’elles en devenaient insupportables, ces métamorphoses au gré de ma navigation terrestre, faisant apparaître des créatures inconnues et monstrueusement belles à mon regard plongé dans ces eaux menaçantes et pourtant si accueillantes dans leurs ténèbres enflammées, m’enjoignirent de quitter ces lieux, ou plutôt de disparaître, sans attendre le « futur ». Ce que je fis.

Venise offre une image fantastique de la mort. D’un fantastique qui curieusement (car le drame « opératique » y est aussi constamment présent), dédramatise l’idée de la mort par sa faculté à la parer d’une beauté qui semble offrir la possibilité d’une forme de salut. La « mort à Venise » n’est pas la mort à Venise. C’est la mort tout court… ou la vie qui vous apprend, du haut de sa fragile beauté ou avec la grimace d’une farce théâtrale, que vous devrez la quitter.

Venise, reflets…